Construire sa maison intime

Le cinéma a, depuis ses débuts, à voir avec la famille. Prenons les films des frères Lumière : les personnes attendant sur le quai dans L'Arrivée d’un train en gare de la Ciotat ne sont autres que des membres de la famille Lumière. La Pêche aux poissons rouges et Le Repas de bébé, deux films parmi dix proposés lors de la première projection publique payante à Paris en 1895 : dans le premier, Auguste Lumière tient sa fille Andrée qui plonge une main dans un bocal contenant des poissons ; dans le second, c'est encore Auguste qui avec son épouse Marguerite Winkler nourrit Andrée.

Pour autant, et au-delà de ces quelques exemples destinés à une diffusion publique, ce qu'on désigne comme film de famille – soit un film (ou une vidéo) réalisé/e par un membre d'une famille à propos de personnages, d’événements ou d'objets liés d'une façon ou d'une autre à l'histoire de cette famille et à usage privilégié des membres de cette famille 1 – se maintient dans le strict cercle intime. Comme le détaille le réalisateur Alain Tyr dans son film Films de famille, documentaire mêlant ses archives familiales à d’autres anonymes ou de célébrités, ces films sont fabriqués dans le giron familial et destinés à y rester. C'est ce qui leur donne leurs traits de caractère et il y a, ainsi, une typologie de ces œuvres : vie publique comme vie personnelle en sont généralement absentes au bénéfice des moments collectifs. Visant à rendre compte d'instants heureux, les conflits y sont censurés et l'on n'y voit ni les maladies, ni les morts, pas plus que les incidents ou dissensions. Miroir volontairement déformant des vies qu'ils captent, ces films élaborés par les parents – ce sont majoritairement eux qui tiennent la caméra et ordonnent de fait le récit à venir – assignent des positions à chacun des sujets, participent des mythologies familiales et individuelles. Cette typologie est si prégnante qu'elle résiste autant aux divers contextes historiques qu'aux classes sociales. Ce n'est que l'apparition récente des nouvelles technologies (smartphones, tablettes) qui a rebattu les cartes de cet usage. Désormais, les enfants filment allègrement leurs parents et ces derniers produisent également un plus grand nombre d'images sur leur progéniture. Ce bouleversement est profond en ce qu'il amène, selon la maîtresse de conférences Laurence Allard, à une individualisation de la prise de vue : on ne filme plus tant pour la famille que pour soi, on performe son identité par cet acte.

Considéré comme un genre mineur, sans intérêt esthétique, n'existant que pour et par sa seule fonction sociale, le film de famille a néanmoins alimenté des œuvres de cinéastes reconnus. Des réalisateurs tels que Maya Deren, Jonas Mekas, Stan Brakhage ou Joseph Morder s'en sont nourris pour produire leur cinéma, le cinéma personne, partie prenante du cinéma d'avant-garde ou expérimental qui a acquis de haute lutte une place légitime dans l'espace de l'art 2.

Mais, comme le souligne Magali Magne, réalisatrice du film Journal filmé d’un exil, aussi pauvre ces œuvres soient-elles dans leur forme comme leur propos, elles comportent bien, comme toutes images, leur envers 3. Soit leur hors et contre-champ : le contexte politique dans lequel elles s'inscrivent, les histoires parfois tumultueuses de ceux qu'elles captent ou qui les produisent, les récits qu'elles tiennent sous silence.

Posons que les films dont il est question dans cet article, tout en traitant de la famille, révèlent les envers du film de famille. En inversant et bousculant les codes du genre, en arrachant le film de famille au cercle intime, ces documentaires tentent de produire d'autres récits, de détruire certaines mythologies, de se ressaisir d'un passé fragmentaire, de (re)nouer des liens distendus et de faire œuvre de transmission d'histoires intimes et collectives. Alors, lorsque l'on prend la caméra pour excéder le seul cadre intime de diffusion, qui filme-t-on ? Comment ? Pourquoi ? Quels récits ces images dessinent-elles alors ? Que permet, autorise, révèle la présence de la caméra dans l'histoire du ou des sujets filmés, et dans les liens entre filmeur et filmés ? Quelques hypothèses autour de neuf documentaires, impulsés par des réalisat.eurs.rices qui filment leurs géniteurs.

Dans Riz cantonais, Mia Li commence par filmer sa grand-mère, avec qui elle ne peut communiquer, la jeune franco-chinoise n'ayant jamais appris le cantonais. À cette incommunicabilité s'en substitue une autre, celle entre Mia et son père. Celui-ci est réticent à traduire les questions de sa fille comme à évoquer son histoire, ses liens avec la Chine où il continue à se rendre régulièrement. Mais l'homme finit par se confier. La caméra nous montre donc en parallèle le cheminement d'un père qui se révèle et celui d'une fille en quête de ses racines, parvenant à élucider le mystère que constitue son père.

Dans Go Forth, Soufiane Adel vient à la rencontre de sa grand-mère qu'il connaît peu, et dont on lui annonce la fin prochaine. Par la caméra, il s'en rapproche, découvre son histoire, celle de sa famille, se familiarise avec une culture qui lui échappait, et interroge la question complexe de l'identité : celle dont on hérite, celle à laquelle on nous assigne, celle que l'on se construit. Filmer permet au réalisateur de se saisir d'un pan de son histoire familiale et de l'inscrire dans une histoire plus vaste. Une fois ce chemin parcouru, il peut alors articuler ces récits intimes à une réflexion politique : Go Forth, aller de l'avant, amène son réalisateur à appréhender différemment la guerre d'Algérie, désir immédiat d'un peuple pour son émancipation politique et sociale, et, du même coup, à analyser avec plus d'acuité les revendications touchant la société française contemporaine.

Lorsque Nadine Naous débarque au Liban, la caméra devient un appui pour elle. Ayant quitté son pays de naissance une fois passé son bac, la jeune femme revient afin d'aider ses parents à affronter des difficultés financières. Si elle capte dans Home Sweet Home la crise familiale, ses différents tempos, elle les met également à distance avec une forme de légèreté malicieuse. L'échec financier de son père n'occulte pas le contexte dans lequel le film s'inscrit : contexte familial où la jeune femme dessine dans des scènes empreintes de complicité et d'humour son amour pour ses parents ; contexte politique de la société libanaise. Comme le souligne Céline Leclère, Nadine Naous glisse de la dette réelle à la dette symbolique 4, pour s'intéresser aux conditions politiques ayant amené la banqueroute familiale.

Comme dans Home Sweet Home, El Grill de Cesar de Darío Aguirre raconte le retour au pays de l’enfant (ici de l'Allemagne vers l’Équateur), venu assister ses parents en proie à des difficultés financières, suite à une mauvaise gestion du père. Dans les deux œuvres, le geste de filmer opère un triple mouvement : il prend acte de la distance – géographique, culturelle, générationnelle, parfois politique – séparant le père et l'enfant ; il introduit un recul salvateur avec le contexte tendu ; il accompagne le rapprochement entre les protagonistes. Rompu à la mise en scène de lui-même dans ses films, Darío Aguirre offre par des séquences proches de la comédie musicale un contrepoint comique. L'installation de la caméra dans le temps, sa captation des événements tragiques qui affecteront la famille, permet progressivement au père et au fils de se comprendre et d'exprimer leurs sentiments l'un envers l'autre. Filmer fait œuvre de réconciliation, au gré de péripéties soigneusement articulées.

À rebours d'un rapprochement, Enfants de Beyrouth de Sarah Srage déplie les visions antagonistes entre la réalisatrice et son père, ancien fonctionnaire d’État impliqué dans la reconstruction de Beyrouth. Aux explications de Nader racontant les nombreux chantiers impulsés suite à la guerre civile, la jeune femme oppose les images contemporaines de Dalieh, petit port de pêche populaire promis à la destruction, et les paroles de ses habitants. Les deux visions se juxtaposent sans dialogue possible et Sarah Srage, en brossant un portait de la ville de son enfance, prend acte de l'éloignement entre son père et elle. Le film marque la sortie de l'enfance et souligne le dissensus entre parent et enfant.

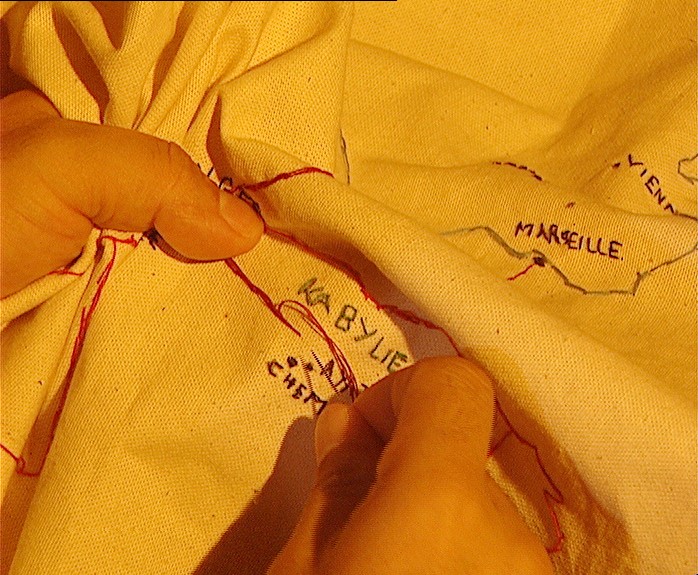

Chez Farid Haroud, Le Mouchoir de mon père s'articule autour de cette interrogation : Qu'est-ce que je sais de mon père, qu'est-ce que je sais de l'Algérie ? C'est à travers une enquête que le réalisateur répond à ces questions, enquête dont le fameux mouchoir, brodé par son père emprisonné après la guerre d'Algérie constitue le fil d'Ariane. Passant de main en main, l'objet guide les pas du fils, à la rencontre des membres de sa famille (frère, sœur, mère), comme de ceux ayant croisé la route de Khélifa Haroud. Filmer devient un moyen de reconstituer le parcours des Harkis, la honte, les humiliations et les difficultés éprouvées. Ce n'est que dans les dernières minutes du film que le père apparaît, comme s'il avait fallu que Farid réalise ce cheminement de compréhension et de mise à jour du passé pour pouvoir affronter son père, l'homme au mouchoir, pour qui la revanche, c'était l'oubli.

C'est également le dispositif de l'enquête qui est à l'œuvre dans Mon père, la guerre d'Algérie et moi. Mais le père de Djamel Zaoui, mort, ne pouvant répondre à ses questions, c'est par la parole d'autres enfants des protagonistes de la guerre d'Algérie (pieds-noirs, fellagas, soldats du contingent français, harkis) que le réalisateur reconstitue des pans d'histoire méconnus. Convaincu qu'aller à leur rencontre, c'est aussi savoir dans quelle mesure le silence de son père a contribué à faire de lui ce qu'il est devenu, Djamel Zaoui s'embarque dans un road-movie à travers la France, pour faire parler les fils. Si, en donnant la voix à une génération, le film souligne les conséquences collectives d'un tel conflit, il se donne comme un mausolée pour le père. Face aux trous, au vide et au manque, le réalisateur produit un émouvant travail de deuil et fait œuvre de mémoire collective, dans l'espoir d'apaiser les esprits.

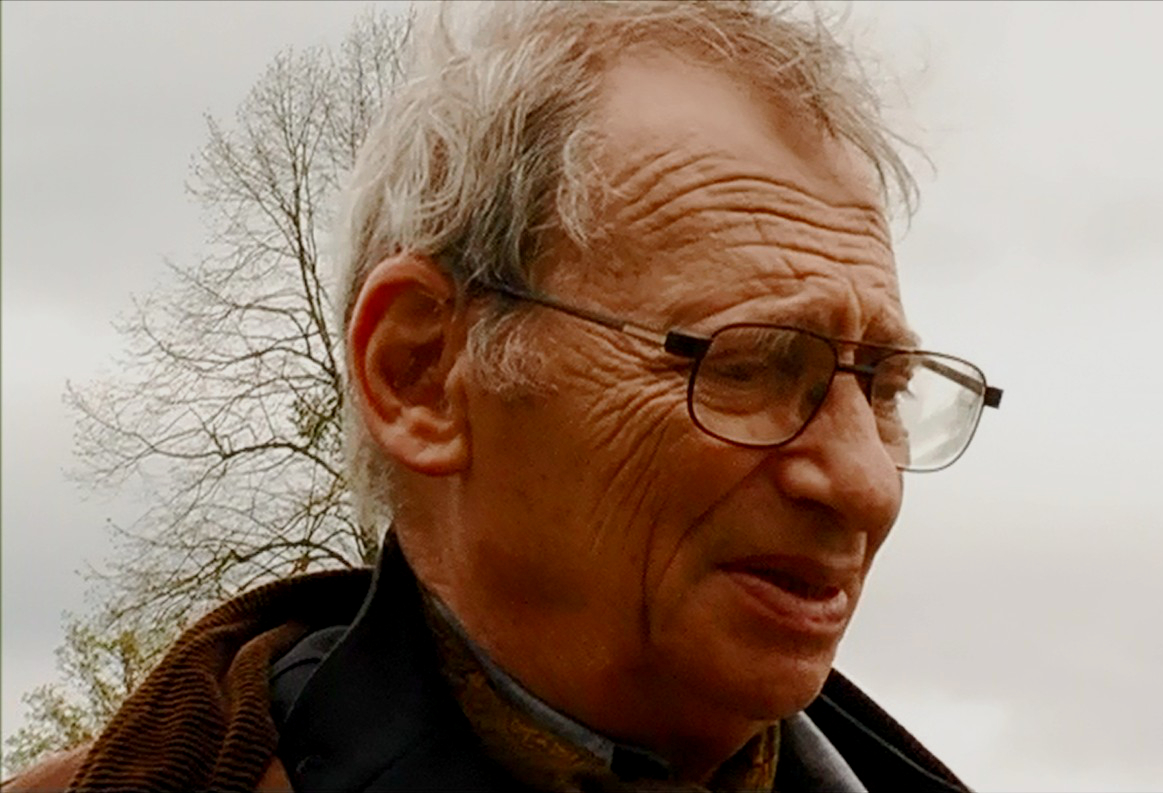

Ces histoires intimes secouées par les remous de l'histoire sont récurrentes dans les films évoqués. Mais là où, par exemple, dans Riz cantonais, le père est rétif à l'échange, et la caméra peut être ressentie par ce dernier comme intrusive, forçant la confidence, rien de tel dans Les Jardins de mon père. Dans ce documentaire coécrit par Valérie Minetto et Cécile Vargaftig, la fille de l'écrivain Bernard Vargaftig accompagne ce dernier sur les lieux marquants de son enfance et dans ses jardins métaphoriques d'écriture. Tous deux sont à l'écran et le film, sensible et pudique, puise sa source dans le désir de la fille de partir à la recherche de ce qu'elle a reçu pour le transmettre aux autres. La transmission est acceptée de part et d'autre, et la caméra capte un dialogue et une relation dont on pressent qu'ils existent hors film. Comme le relève Eva Ségal, le film a une visée plus large : reconstituer la biographie que son père a toute sa vie négligé d’écrire, depuis l’enfance d’un petit juif persécuté jusqu’à l’engagement communiste et les grandes amitiés avec les peintres 5. Avant que le père ne disparaisse, il importe de lui donner la parole et d’ordonner le récit de sa vie.

Faire témoigner les parents en posant comme premier destinataire l'enfant initiateur du film : ce geste est également celui de Müret Isitmez dans Annem ve Babam (Ma mère et mon père). La jeune femme suit ses parents, français d’origine turque, sur leurs différents lieux de vie et découvre du même coup la région de Turquie dont ils sont originaires et qu'elle ne connaît pas. Gülperi et Hasan ayant vécu séparés l'un de l'autre pendant quinze ans, le film construit leur parcours respectif en vis-à-vis, seuls deux séquences les voyant réunis. Par sa structure, Annem ve Babam rend hommage au parcours personnel des parents, tout en répondant au souci de donner à voir les enjeux multiples inhérents à l'immigration : conserver un lien avec ses racines et le transmettre à ses enfants, s'adapter à une culture différente, vivre loin de ses proches.

Loin de la construction fictionnelle aimable, ces films permettent à leurs réalisateurs de se ressaisir de leur histoire, quitte à écorner l'institution familiale. Constituant pour leur réalisateur des amarrages, ils révèlent, reconstruisent ou mettent au jour des liens, en les appréhendant dans un contexte plus vaste. Une fois ce travail effectué, qu'est-ce qu'il reste ? Comme l'avance Soufiane Adel dans Go Forth : “Il reste à construire avec les images du passé, en faisant éclater les méthodes, refaire appel aux images de l'enfance, construire sa maison intime.”

Caroline Châtelet, septembre 2019.

1 Roger Odin, Le Film de famille dans l'institution familiale, in Le Film de famille. Usage privé, usage public, sous la direction de Roger Odin, Paris, Méridiens Klincksieck, 1995.

2 Laurence Allard, Une rencontre entre film de famille et film expérimental : le cinéma personnel, in Le Film de famille. Usage privé, usage public, ibid.

3 Films de famille dans l'histoire, entretien avec Magali Magne par Romain Hecquet, pour Images de la culture à propos du film Journal filmé d’un exil.

4 Pensée magique, de Céline Leclère pour Images de la culture, à propos du film Home Sweet Home.

5 Famille, je vous aime, d’Eva Ségal pour Images de la culture, à propos du film Dans les jardins de mon père.

Films de famille de Alain Tyr

Journal filmé d'un exil de Magali Magne

Go Forth de Soufiane Adel

Home Sweet Home de Nadine Naous

Enfants de Beyrouth de Sarah Srage

Annem ve Babam (Ma mère et mon père) de Müret Isitmez

Le Mouchoir de mon père de Farid Haroud

El Grill de Cesar de Dario Aguirre