Les complicités électives

Comment vous est venue l’idée de réaliser Un Etrange Equipage ?

Le film est né de la rencontre avec Stéphane Tchalgadjieff, par l’intermédiaire d’un ami commun, Francis Wishart – rencontre également favorisée par une proximité géographique, puisqu’il vit comme moi dans le Sud-Est de la France. Puis il y a eu la rencontre avec sa filmographie qui m’est apparue comme “héroïque”, risquée, voire téméraire, du point de vue de la production, et particulièrement audacieuse du point de vue artistique. Produire un objet comme Out 1 de Rivette, réalisé en complète improvisation et sans limitation de durée, me semblait relever d’une attitude étonnante, voire paradoxale. Sur le métier de producteur je n’avais que des idées vagues, la mythologie perpétuée par certains films comme Le Mépris de Godard, Prenez garde à la sainte putain de Fassbinder, L’État des choses de Wim Wenders, Elle a passé tant d’heures sous les sunlight ou Sauvage innocence de Philippe Garrel, Barton Fink ou Mulholland Drive du côté hollywoodien… Le producteur y apparaît souvent comme un personnage contraignant et patronal, passant par différentes figures d’homme d’argent et de pouvoir, businessman, mafieux, aventurier ou bien joueur... La rencontre avec Stéphane Tchalgadjieff a éveillé ma curiosité. Travaillant à favoriser et à défendre l’œuvre des autres, sa position (celle d’une “grande bonne”, comme il le dit lui-même) me paraissait avoir une dignité singulière, dont on peut chercher la cohérence et les raisons dans les films eux-mêmes. Ceci dit, malgré l’importance des cinéastes qu’il a produit (Rivette, Jacquot, Bresson, Duras, Straub), il est difficile de parler de “carrière” à son sujet, tant ses choix et ses pratiques professionnelles ont été non conventionnels : primauté de l’expérimentation, volonté de se faire complice des projets les plus périlleux et les moins rentables, obstination à ne jamais considérer l’économie comme une contrainte, cela dans un parcours mêlant vie professionnelle et vie privée.

Un Etrange Equipage ne se focalise pas uniquement sur Stéphane Tchalgadjieff, mais explore tout un réseau de personnes qui ont contribué à la production de ses films.

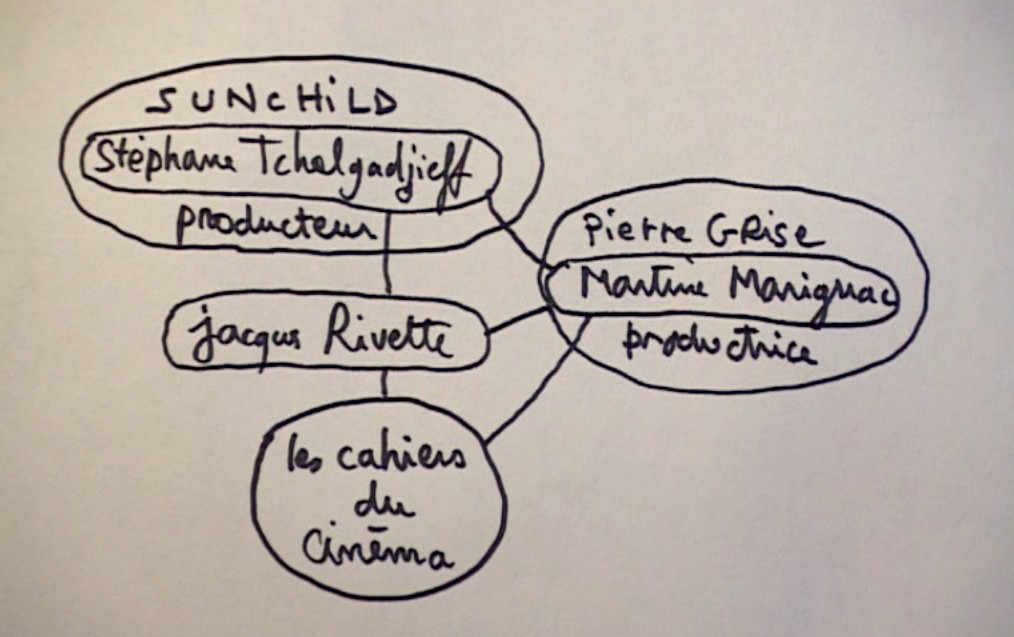

J’ai senti que ma démarche ne pouvait se limiter ni à une étude historique ni à une monographie de producteur. Il fallait élargir le champ, évoquer une atmosphère ou une constellation particulière à laquelle les films (spécialement Out 1) me donnaient accès et qui se trouvait confirmée par les récits de Stéphane Tchalgadjieff… Il me fallait montrer ce que je découvrais : qu’une idée de l’art cinématographique avait eu cours dans ces années-là, portée par un certain nombre d’individualités formant un ensemble (peut-être un groupe, certainement un “milieu”) guidé par des valeurs communes et des ententes tacites : un réseau de complicités, comme dans Out 1. C’est proche de ce que Serge Daney évoquait lorsqu’il parlait de la communauté cinéphilique comme d’une contre-société, mais ça ne se réduit pas à la cinéphilie, c’est ici plus large, cela implique des institutions et des “compagnons de route”. Tout cela forme un étrange équipage, expression tirée d’Out 1 et empruntée à Lewis Carroll.

Ce film de Rivette joue un grand rôle dans la construction d’Un Etrange Equipage, comme un miroir dans lequel votre film viendrait se refléter.

Out 1 m’a aidé à comprendre cette période, à suivre les pistes et tisser les relations qui composent la matière de mon propre film. Je me suis retrouvé dans une position proche de celle de Colin, le personnage joué par Jean-Pierre Léaud dans le film de Rivette, aux prises avec une “conspiration” dont rien ne m’assurait qu’elle ait existé. Cette hypothèse est à l’origine du film. Par ailleurs, il me semble que ce cinéma est l’objet d’une trop grande méconnaissance parmi les gens de ma génération et les plus jeunes. Ces films sont pour moi d’une importance majeure, sur le plan de la forme autant que sur un plan philosophique, par la visée qui les soutient, par l’esprit de liberté qu’ils manifestent.

Dans votre film, il est sans cesse question d’être à la marge, à contre-courant, de faire un cinéma différent… ce qu’une citation de Marguerite Duras présente comme un acte politique. Dans Out 1, tourné deux ans après Mai 68, il est question de l’association, du complot. Le plan philosophique que vous évoquez a-t-il une portée politique ?

Oui, il y a là une question politique. La plupart des personnes dont il est question dans le film ont été marquées par Mai 68. De manière plus ou moins consciente, les implications philosophiques et politiques des événements de Mai se sont retrouvées au cœur de leurs démarches. La rupture avec les cadres sociaux traditionnels correspond dans leur domaine à une remise en cause du cinéma industriel, amorcée par la Nouvelle Vague. Pour certains, tout le rapport à la mise en scène s'en est trouvé affecté : les compétences et la hiérarchie ont cédé la place à une autre organisation, celle des complicités, induisant des modes de fabrication plus affinitaires, horizontaux, imprévisibles. De nouveaux modes de scénarisation et de travail avec les acteurs ont également été explorés, marqués par l’improvisation, l'imbrication de l'art et de la vie. D'ailleurs le complot n’est pas seulement une obsession du cinéma de Rivette, cela peut être aussi une manière de percevoir le fonctionnement d’une équipe, d’un groupe d’individus orientés collectivement vers des objectifs de création. C’est donc aussi redonner à ces démarches de cinéma, dominées par la figure solitaire de l’auteur, une dignité collective.

À votre avis, quelles sont les implications de cette rupture sur le plan de la production ?

Je constate que le cinéma narratif, qui plus que tout autre art est contraint par les lois industrielles, laisse en général peu de place à l'expérimentation. Or elle occupe une place centrale dans ces démarches cinématographiques qui ont naturellement impliqué un fonctionnement économique différent de la logique industrielle. Dans une démarche expérimentale, la question de la réussite ou de l'échec est de moindre importance par rapport à la tentative elle-même. Par son caractère d'incertitude, l'expérimentation implique le gaspillage, qui n'est défendable sur le plan industriel qu'à condition qu'il permette l'innovation efficace, c'est-à-dire la conception d'un prototype promettant une meilleure rentabilité du produit sur le marché. Je crois que ce n'est pas le cas pour certains “prototypes” artistiques dont la dépense engagée peut demeurer absolument irrécupérable (c'est aussi à ce prix que l'on fait des avancées scientifiques, d'ailleurs). Comment vit-on le rapport à l’argent lorsqu’on est au service d’entreprises non rentables ? Se joue-t-il quelque chose relevant de ce que Georges Bataille nomme une économie somptuaire ? Une pure dépense improductive ? Assume-t-on quelque chose comme la “part maudite” de l’économie globale et de l’administration des biens et des personnes ? Ou bien est-on à la recherche d’un profit se situant ailleurs, au-delà de la rentabilité capitaliste, au-delà du simple retour sur investissement, sur le plan de l’inévaluable valeur d’une gloire artistique ou spirituelle ? Ce sont ces questions qui m’ont intéressé.

Les films sont présentés par Stéphane Tchalgadjieff et Michael Lonsdale comme des fragments d’expérience vécue. Partagez-vous cette nostalgie ?

Je ne crois pas qu'on puisse être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais j’ai une grande estime pour ce genre d'expériences de vie et de création. Comment ne pas admirer la liberté que l'on ressent à travers elles ? Comment ne pas envier cette capacité à la prise du risque maximum, y compris au niveau institutionnel le plus élevé, en ce qui concerne la production ? L’époque actuelle nous offre une puissance et une autonomie technologiques incroyables, mais que faire, en tant que créateurs, quand notre temps est dominé par l’idéologie du risque minimum ?

Un Etrange Equipage est votre troisième film mais premier documentaire. Comment avez-vous abordé le genre et existe-t-il un lien avec vos films précédents ?

Ce n’est pas tout à fait mon troisième film, mais il est sûr que mes trois derniers films ont été vus par un peu plus de monde. J’ai réalisé un certain nombre d’“objets” auparavant, en vidéo essentiellement, difficiles à catégoriser, sauf à les classer dans le “tiers secteur” audiovisuel né de la démocratisation des outils de réalisation. Je m’intéressais à l’articulation de la dimension documentaire de la vidéo avec une expérimentation formelle, mais aussi narrative. Pour citer quelques-unes de mes réalisations antérieures : en 2005, Asile, qui met en scène des animaux élevés par un couple d’artistes dans un ancien couvent du Luberon, esquissant une narration privée de parole et d’où l’humain est absent ; en 2008, D’assez courtes unités de temps, un essai documentaire plus ample et plus aride, sur la matière dans ses états contemporains, où domine le déchet. Un Etrange Equipage est donc différent de ce que j’ai fait jusque-là, dans ses enjeux comme dans son mode de production. C’est pour moi un acte cinéphilique, où la création se confond avec la transmission d’un amour du cinéma et d’une connaissance. Je me suis énormément “déplacé” pour l’écriture et la réalisation de ce film, de mon univers habituel j’entends, du caractère un peu asocial de mes productions antérieures, même si ce film reste un film “à la marge”. Je suis allé à la rencontre de choses que je ne connaissais pas du tout, et c’est ce qui m’a excité, c’est aussi ce qui a fait que j’ai trouvé la patience de porter ce projet pendant le long parcours institutionnel qu’est la production d’un film.

Pourquoi vous êtes-vous adressé à l’INA pour la production du film ?

Stéphane Tchalgadjieff a produit beaucoup de ses films en coproduction avec le service de la recherche de l’ORTF, puis de l’INA. Mon film éclaire indirectement l’œuvre de production de cette institution à ce moment-là, époque bénie du financement public de la recherche et de la création audiovisuelle. Nombreux sont les films produits par Stéphane dont l’accès m’a été donné à partir du moment où l’INA, en la personne de Gérald Collas, est devenu producteur du projet. Pour les questions de droits aussi, cela a facilité les choses, et l’INA apportait une équipe et des moyens techniques. Mais il n’existe plus de département de recherche à proprement parler. Gérald Collas fait partie du département de production et d'édition, au sein duquel œuvre un certain nombre de producteurs comme lui, produisant et coproduisant des documentaires et des émissions (beaucoup concernant les archives télévisuelles ou radiophoniques de l’INA). Parmi ces productions, il y a une certaine proportion de “documentaires de création”, mais rien n’y oblige. De tels films ne reposent que sur l’initiative des producteurs, sur leur goût et leur engagement… à condition qu’ils puissent trouver les “guichets” adéquats, souvent en dehors de l’institution elle-même.

Le film entretient un certain mystère, il fait une place importante tant au silence des intervenants qu’à leur parole, et vous y apparaissez vous-même comme personnage. Comment avez-vous construit la dramaturgie ou la mise en scène du film ?

J’ai fait tout un travail de préparation au cours duquel j’ai accumulé de nombreuses informations. Au moment du montage, il m’a semblé que ces connaissances ne pouvaient pas tenir dans le film, que leur place était plutôt dans un article ou un livre. J’ai préféré susciter l’interrogation chez le spectateur, le désir d’en savoir plus. Je me suis donc éloigné du documentaire didactique pour travailler sur une énigme à la manière de Rivette, suggérer un mystère d’une ampleur plus vaste que le film. Pour ce qui est de la “mise en scène”, je l’ai construite autour de l’idée de portrait. J’ai abordé le tournage comme une série de rencontres très caractérisées, ayant leur logique propre, leur singularité, leur unité de temps et de lieu. J’emploie le mot rencontre, car mon idée était qu’il s’agissait à chaque fois de filmer non seulement un témoignage, mais une situation composée d’un lieu et de deux personnages : l’intervenant et moi-même, l’enquêteur-réalisateur. Cette idée impliquait de soigner le choix des lieux et, dans une certaine mesure, de faire apparaître ces lieux pour eux-mêmes dans le film. De plus, il était clair que j’avais affaire à de “belles personnes” et que ce que je voulais raconter, au-delà de la spécificité cinéphile, c’était une aventure humaine. Quant à mon apparition, c’est un autre aspect qui m’en a fait sentir la nécessité : ma quête est celle d’un homme d’une certaine génération, la trentaine, envers des personnes d’une autre génération, et il fallait que ça se voit. Cela m’a amené à développer la part d’auto-mise en scène (les séquences de prises de notes et schémas, le visionnage d’extraits, etc.), à fabriquer une figure, en dosant ma présence à l’image, et en montrant la progression d’un individu à l’intérieur de l’enquête qu’il mène.

Les extraits sonores et visuels de films jouent un rôle considérable dans ce dispositif. Comment les avez-vous sélectionnés, quelle relation entretiennent-ils avec vos propres images ? Comment avez-vous travaillé à partir du matériau que représentent les films produits par Stéphane Tchalgadjieff ?

Je me suis immergé comme rarement dans ce corpus de films et j’y ai suivi des pistes rationnelles et irrationnelles, au gré de mes questionnements et de mes hypothèses, mais aussi de mes désirs et de mes fascinations. Je ne saurais dire ce qui reste exactement de cette immersion un peu folle, monomaniaque, dans ces mondes fictionnels, mais cela a sûrement affecté le montage des extraits. En tout cas, je me devais de porter un soin particulier à la présentation des œuvres cinématographiques. Il s’agissait d’expérimenter deux choses : d’une part ce que l’extrait peut dire du film lui-même, la capacité du fragment à exprimer la force, le style et l’autonomie du film dans son entier ; d’autre part ce que l’extrait peut signifier au contact des autres séquences du documentaire. On entre ici dans la finesse des questions de montage, du sens qui peut résulter de l’enchaînement des images et des sons. S’il va de soit que le sens d’un extrait peut être affecté par le commentaire d’un intervenant, l’extrait peut à son tour affecter les propos de l’intervenant, créer un rapprochement ou un écart signifiant. Une des lignes que j’ai suivies pour le choix des extraits a été la question de l’argent. Chacun de ces films a une manière particulière de représenter l’argent dans l’espace fictionnel (sous les formes du contrat, du jeu, de la mendicité, de l’escroquerie, du vol...), ce qui m’a offert un très bon système de résonances et de contrastes avec la manière dont Stéphane Tchalgadjieff usait du signifiant “argent” dans la réalité.

Propos recueillis par Sylvain Maestraggi, décembre 2010.