Tout mettre sur la table

Comment est née l’idée du film ?

L’idée première surgit pendant le moment que j’évoque dans le film, c’est à dire quand je suis encore seul à la campagne, où je veux revenir au found footage. C’est une forme que j’avais déjà travaillée avec mon monteur Thomas Marchand sur des précédents courts métrages. Et alors que je bataillais avec l’écriture de fiction, c’était aussi une manière de travailler sur un projet plus modeste, dont je pouvais me dire en commençant qu’il pourrait se finir sans gros financement. C’est seulement dans un deuxième temps qu’est venue l’idée d’aborder cette période de solitude et d’en faire une chronique à travers les extraits vus pendant ces six mois.

Comment avez-vous travaillé l’écriture de ce texte qui prend des apparences de journal intime, relève parfois de la confession ? Quelle était la nécessité à le communiquer, de passer de l’intime à l’adresse ?

C’est un processus qui n’est pas intellectualisé. Le film est né d’un besoin viscéral d’exprimer ce que j’avais en moi, en surmontant l’épreuve de la prise de parole à la première personne. À partir du moment où j’ai décidé de signer un pacte autobiographique dans le récit, je ne pouvais que tout mettre sur la table. Confession... oui, en tous cas, une tentative de se regarder en face à travers l’écriture. Si on est dans l’intime, on n’est pas en revanche dans le journal, mais dans la chronique rétrospective puisque le texte est écrit non pas pendant ces mois d’isolement mais après que les images ont été sélectionnées.

De quelle manière avez-vous sélectionné ces courts extraits, comme évidés de leur dramaturgie initiale ?

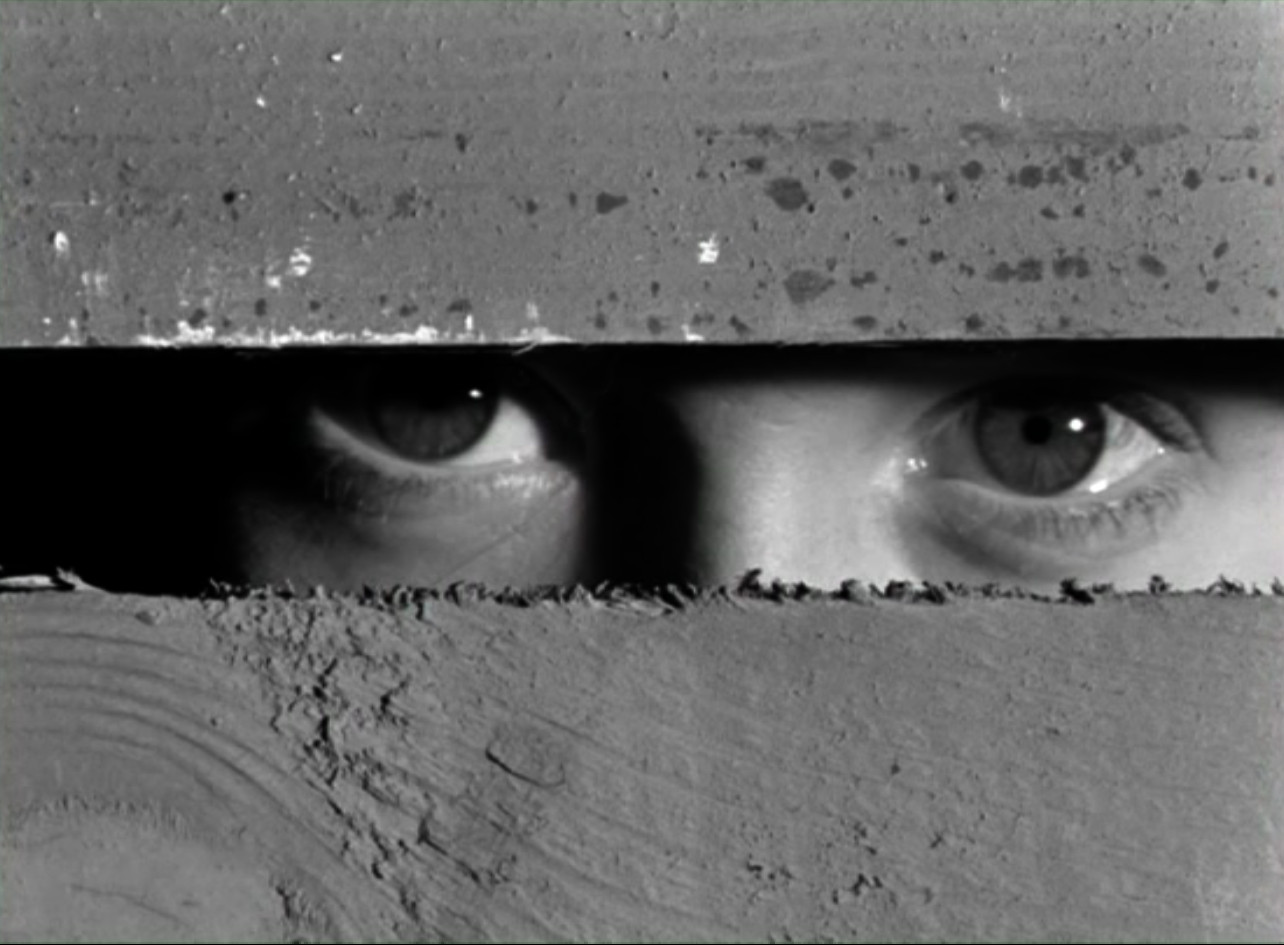

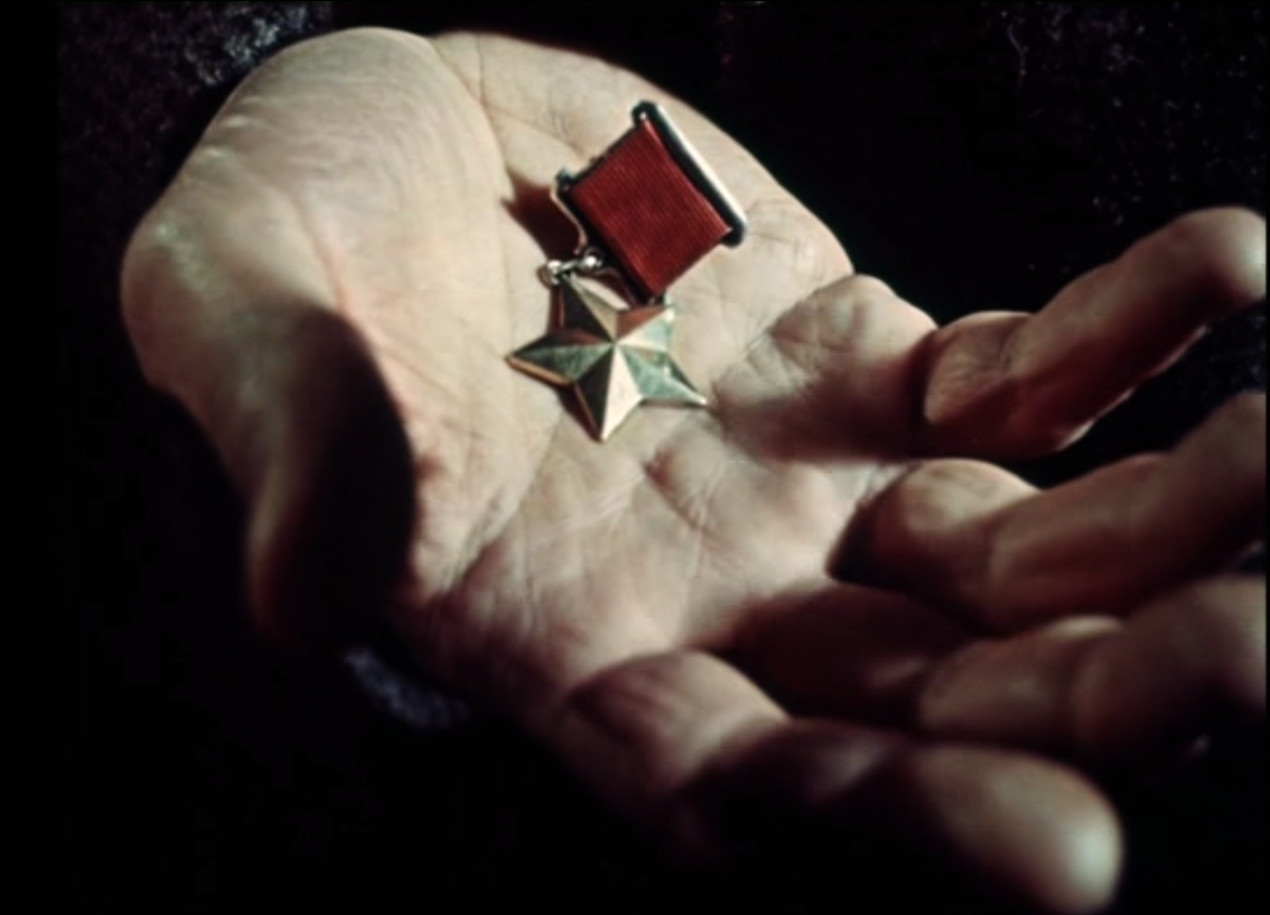

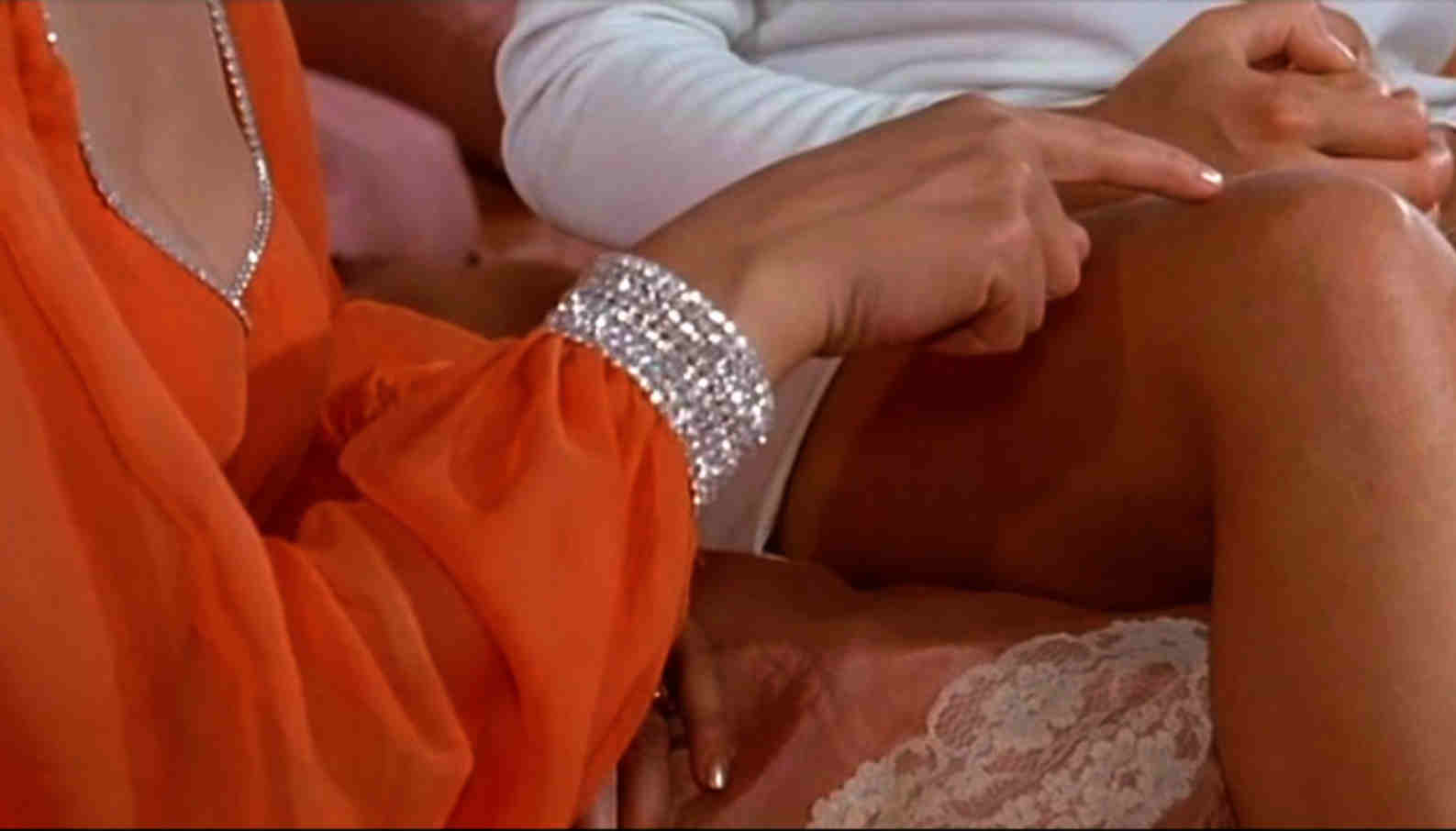

J’ai revisionné 450 films de fiction - en excluant arbitralement les documentaires et les films d'animation vus aussi pendant cette période. Les extraits sont choisis en fonction d’une règle qu’on avait déjà posée avec Thomas Marchand sur nos premiers films en found footage : ce sont des plans dans lesquels il n’y a presque pas de visages humains, en tous cas pas d’acteurs identifiés, et surtout des plans qui pour moi ont un contenu potentiellement polysémique une fois exclus de leur contexte initial. Ce sont souvent des séquences qui dans les narrations d’origine ont une valeur strictement fonctionnelle ou explicative, des détails, dont le spectateur ne se souvient pas forcément. J’ai éprouvé le besoin de décontextualiser ces plans perdus, subliminaux, de les éprouver dans un autre ordonnancement, les recycler, de me les réapproprier en quelque sorte, pour en faire des éléments de langage, de mon langage.

Quelle dramaturgie vouliez-vous insuffler dans le montage, en articulation avec la voix ?

Il n’y a pas de dogme ou d’intention théorique, mais plutôt un instinct. Je sais comme tout le monde que quelque chose se passe dans la confrontation de deux images, de celles-ci avec du son. C’est le moteur même du jeu qu’est le montage que d’éprouver ces images sur une parole et de créer tantôt de l’adéquation, de l’illustration, tantôt des rapports de force, des tensions dynamiques, par le biais de la métaphore, de l’association poétique, de l’homophonie, sans ne rien imposer comme sens pour permettre une participation du spectateur, lui laisser toute la place.

Comment s’est imposée cette voix off, qui est la vôtre : assumer ce "je", trouver le ton, la diction de ce fleuve qui ne fait que quelques pauses ?

Après des tentatives infructueuses en plusieurs fois, nous avons enregistré la voix d’une seule traite, car nous nous sommes rendus compte qu’il fallait qu’elle soit énoncée en un mouvement pour être homogène. Cela m’a mis dans une position d’interprète, que j'assumais de fait dès le départ vu la nature du projet. Le pacte rendait impossible la délégation de cette voix à un acteur professionnel. Quand j’ai commencé à écrire, j’ai pensé le texte comme relevant du flux de conscience, de la psalmodie. Le rythme et la musicalité sont ainsi venus d’autant plus naturellement à l’enregistrement.

C’est en partie l’histoire d’un exil. Dans quelle mesure ce retrait fût-il nécessaire pour créer ?

Je ne peux pas concevoir un projet dans la tourmente, il faut qu’il y ait retraite d’un endroit où on est d’habitude. Ce n’est pas tant l’exil qu’une réaction salvatrice à l’apathie dépressive dans laquelle je me trouvais, et le besoin de déverser ce que j’avais sur le cœur, de le communiquer à autrui. Il y a un côté bouteille à la mer, cri de désespoir… Je dis toujours que la première véritable image du film, c’est Le Cri de Munch. C’est plus l’idée de s’extraire de cette torpeur, de la passivité qu’impliquait ma place de spectateur, ne faisant à ce moment-là qu’ingurgiter des films.

Le film est aussi le lieu d’une expression politique, sur le vote nationaliste du village dans lequel vous êtes, sur l'état d’urgence liberticide qui s’installe dans le pays. C’est autant l’expression d’un sentiment de révolte qu’un aveu d’impuissance. C'est aussi un appel à l’action ?

Je pense d’une part que l’intime est indissociable du politique ; le mien se construit en tous cas avec en permanence. D’autre part, ce village d’Alsace pourrait être n'importe où ailleurs en France : c'est le fruit de politiques territoriales désastreuses, mises en place par des gouvernements successifs, qui font qu’il n’y a plus services publics, de commerces, de cafés, de culture, plus d’échanges socio-culturels. Et ce désœuvrement, cette absence de communication, érodent fatalement l’intelligence au passage. Au moment du récit, il y a la période post-attentats du 13 novembre 2015, comme un début d’une profonde dépression pour la France et l’Europe. Arrivent Nuit debout et les manifestations contre la loi travail, avec déjà un durcissement politique, une répression policière plus forte que celle à laquelle on pouvait s’attendre alors qu’on était sous un gouvernement dit socialiste. La situation est loin de s’être améliorée aujourd’hui, et je crois qu’on vit les heures sombres du capitalisme le plus dur, poussé à l'extrême un peu partout dans les pays "développés". On découvre la violence qui va avec, provenant des gens au pouvoir, qui à mon avis ne restera pas sans réponse et changera un jour de camp. Je suis optimiste, c’est un premier mouvement avant un retournement que j’appelle de mes vœux.

C’est un peu ce qui se retrouve dans le titre, dans lequel j’y vois de l’ironie, de la colère, de la révolte. Tous vos titres sont par ailleurs des citations, qu’en est-il ici ?

C’est un détournement, un pastiche, un recyclage encore une fois d’un titre d’un des films dont j’ai utilisé un extrait : Denk bloß nicht, ich heule (1965), un film est-allemand de Frank Vogel resté longtemps inédit même en RDA puisqu’il fut censuré, dont le titre traduit en français serait Ne crois pas que je me lamente/que je pleurniche. Par homophonie avec le verbe heulen, hurler m’est alors apparu comme une évidence. Et cela me semblait exprimer en effet ce que vous évoquez : l’ironie, la colère, la frustration, l’impuissance. Et sans doute un peu de désespoir.

Fallait-il en quelque sorte mettre à l’épreuve ce cri publiquement pour vous assurer que vous n’êtes pas le seul à hurler silencieusement ?

Peut-être l’espérais-je secrètement au moment de la conception du film, mais sans forcément y croire. En revanche, la sortie du film en salle et les échanges avec les spectateurs furent très revigorants. J’ai l’impression d’avoir rencontré une armée potentielle de gens qui se sentaient tous dans le même état. On est très nombreux, et il manque peut-être juste une étincelle…

Vous parlez de l’accès à la culture, de la façon dont s’est construite votre cinéphilie, riche et pointue mais en "contrebande", pouvez-vous nous en dire plus ?

Ma cinéphilie s’est développée dans ma jeunesse comme celle des gens grandissant dans une petite ville de région, c’est à dire principalement avec la télévision et avec un ou deux écrans de cinéma. Avec Internet, l'accès aux films a été bouleversé. C’est une caverne d’Ali Baba qui s’est ouverte ! La possibilité d’avoir accès à tout moment à tout ou presque reconditionne totalement le rapport au film, au désir du film. Et ça peut être salvateur pour des gens isolés comme moi, dans des territoires où il n’y a pas d’accès au cinéma. La chose est aussi valable pour les livres et la musique. Évidemment, une offre légale existe, qui se développe après avoir mis du temps à le faire de façon intelligente, sans être totalement satisfaisante aujourd’hui. Pour le reste, il s'agit moins de téléchargement illégal, que de réseautage cinéphile. Sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas physiquement ses "amis" mais c’est comme se prêter des dvd dans la sphère privée. Je ne vois pas ça comme un vol. Par ailleurs, pour avoir été sélectionneur encore cette année, je visionne de plus en plus de films qui recyclent des images provenant de partout : de YouTube, de films préexistants. Ce cinéma parallèle se développe assez fortement, et ce n’est jamais un cinéma à prétention commerciale, donc quoi qu’il en soit, il faut que l’industrie fasse avec. C’est peut-être un cinéma qui "pille" l’industrie, mais justement pas pour produire du capital. Et j’ajouterais surtout que le found footage existe tout de même depuis extrêmement longtemps ! Il se trouve que maintenant, c’est une forme d’écriture sans doute liée à l’accès aux images et aux sons qu’a permis Internet, et dont s’emparent des cinéastes qui sortent de la clandestinité et des réseaux strictement dénommés expérimentaux.

Propos recueillis par Joffrey Speno, janvier 2020.