Famille, je vous aime

En préambule et si l’on veut aborder méthodiquement la question des relations mères-filles à tous les âges de la vie, Mère fille, pour la vie, de Paule Zajdermann, constitue une excellente introduction. C’est presque une encyclopédie, avec des expertes très savantes – Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich – et une foule d’exemples bien choisis, d’illustrations piochées essentiellement dans le cinéma, mais aussi la littérature et les albums de famille.

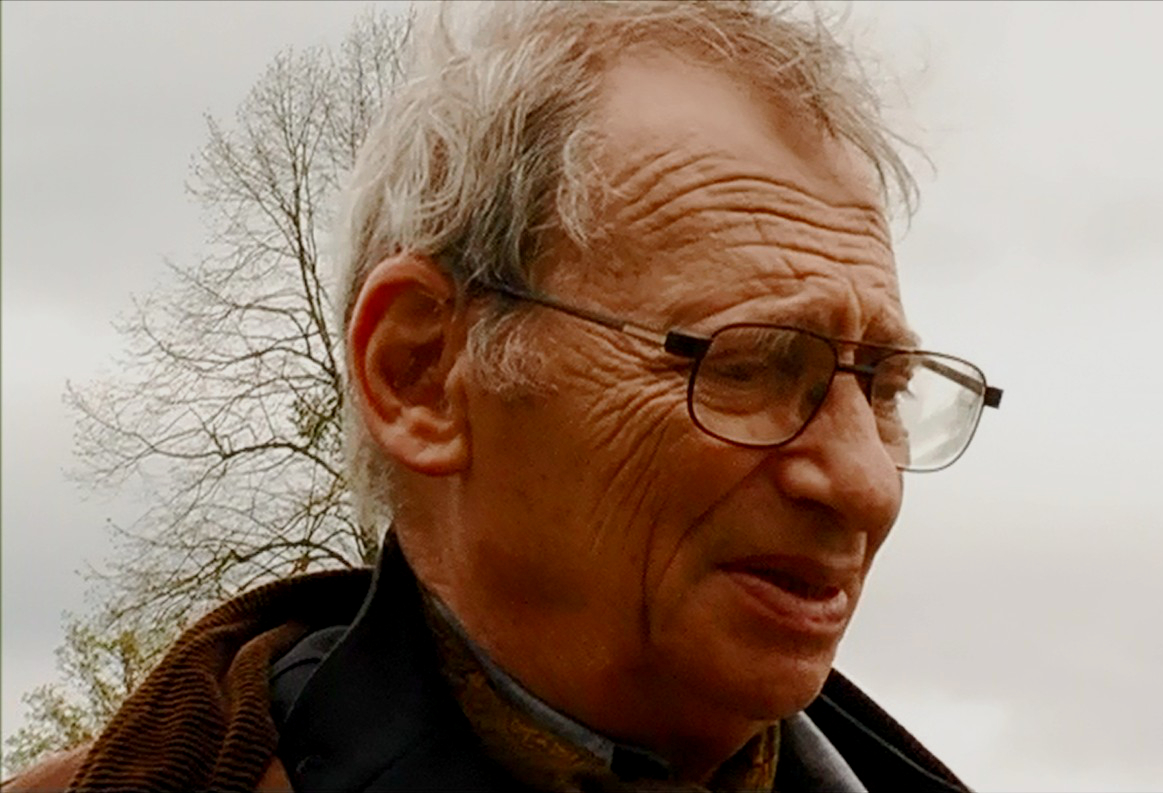

Mais lorsque Héléna Klotz dans Les Amants Cinéma filme ses parents, ce n’est pas ce lien filial qu’elle explore. Le titre le dit assez clairement. Sa proximité avec les héros de son film ne lui sert qu’à mieux entrer dans l’intimité de leur travail. L’héritage pour elle paraît couler de source. En tout cas, le film ne l’interroge pas. La démarche de Cécile Vargaftig dans Dans les jardins de mon père est assez voisine : c’est le poète qui l’intéresse bien plus que le père. Entre le poète Vargaftig et sa fille scénariste et réalisatrice, les relais là aussi sont bien passés. Comme Héléna Klotz, elle s’attache à montrer le travail créateur de son père, son atelier de poète. Mais son film a une visée plus large : reconstituer la biographie que son père a toute sa vie négligé d’écrire, depuis l’enfance d’un petit juif persécuté jusqu’à l’engagement communiste et les grandes amitiés avec les peintres. Il importe à la fille de savoir exactement de quelle histoire elle est l’héritière. Les bribes de récits entendus à la table familiale ne suffisent pas. Elle descend dans le jardin enchanté de son père pour y mettre un peu d’ordre. Le poète se prête au jeu, en poète.

Fils de Lip de Thomas Faverjon interroge l’héritage de manière politique : pourquoi mes parents ne m’ont-ils pas transmis la mémoire des luttes ouvrières, la fierté des combats pour l’émancipation ? La réponse n’est pas aisée. D’abord, ces combats n’ont pas été si glorieux que cela quand on les examine de près : contradictions entre la bureaucratie syndicale et la base, écart entre le discours utopique et le pragmatisme du quotidien, entre l’égalité proclamée et la hiérarchie maintenue. Ensuite, les parents Faverjon n’ont pas précédé le mouvement, ils l’ont suivi. Leur participation aux luttes n’a pas débouché sur une prise de conscience nouvelle. Le film vient combler les failles de leur mémoire, redonner sens à une expérience refoulée dans le silence.

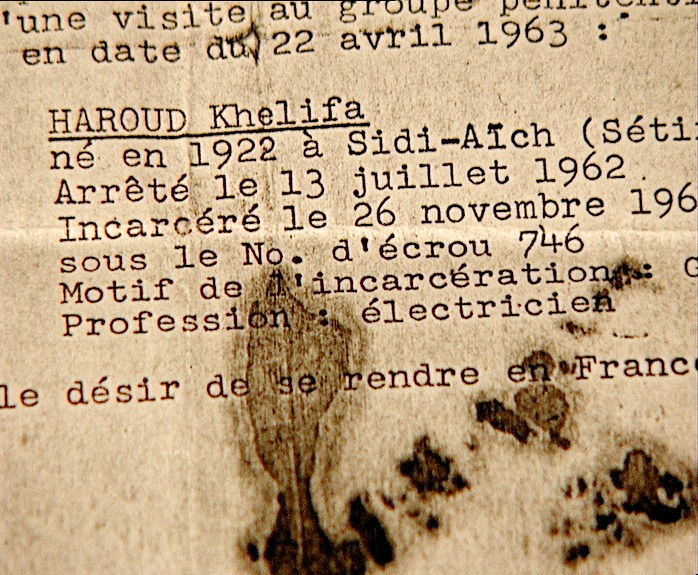

Comme Thomas Faverjon, Farid Haroud, dans Le Mouchoir de mon père, travaille à replacer l’expérience douloureuse de ses parents dans le cadre plus vaste de l’Histoire. Si Faverjon veut leur rendre la fierté de ce qu’ils ont vécu, la tâche est encore plus redoutable pour Haroud car son père, ancien harki, s’est trouvé doublement vaincu. Persécuté en Algérie au lendemain de l’Indépendance, il n’a connu en France, sa terre d’asile, qu’humiliation et relégation. Demeuré illettré, le vieil homme qu’on ne voit qu’à la toute fin du film manque tragiquement de mots, tant en arabe qu’en français, pour dire sa douleur. Il n’a laissé comme témoignage de ses tribulations qu’un mouchoir brodé. Pour décharger ses enfants d’un héritage insoutenable, il a choisi de rompre avec sa communauté d’exil et de s’enfermer dans le silence. Le cinéma fait ici, une fois de plus, œuvre de réparation, avec beaucoup de courage.

L’irréparable, c’est la perte, dit le dernier film de Claudio Pazienza, Scènes de chasse au sanglier. Et le cinéma lui-même ne peut nous en consoler. Claudio Pazienza a souvent filmé ses parents. De film en film, et quel qu’en soit le sujet (le motif ou le prétexte), ils étaient là, ce couple d’ouvriers italiens que le destin avait jetés en Belgique. Longtemps après leur disparition, ils resteront là, sur la pellicule, agités d’un mouvement désormais sans objet. Scènes de chasse au sanglier s’apparente au genre poétique du tombeau, mais, plus qu’un hommage aux parents disparus, cet essai ciné-poétique scrute leur absence. Il dénonce l’insuffisance pathétique des images à dire le deuil, le manque, la pauvreté du “réel” que le cinéma documentaire prétend montrer. Le film tout entier est né d’un plan du père allongé sur son lit de mort. Claudio, le fils, a voulu être filmé dans ce plan, “pour la dernière fois, sur la même image”.

Être présent à l’image aux côtés de ses parents – fussent-ils morts – c’est peut-être la première et la meilleure raison de faire des films sur eux. “Il y a quelque chose de nécrophile dans le cinéma” disait Pazienza, lors d’une conférence donnée à l’École des Beaux-Arts de Paris en mars 2008. En ce sens, le cinéma documentaire, en dépit d’intentions souvent diamétralement opposées, rejoindrait les bobines Super-8 des films de famille d’antan, celles sur lesquelles on pouvait revoir indéfiniment nos ancêtres gazouiller dans leur berceau et sautiller à leur bal de noces.

Éva Ségal, août 2008.

Dans les jardin de mon père de Cécile Vargaftig

Le mouchoir de mon père de Farid Haroud

Scènes de chasse au sanglier de Claudio Pazienza