מוציא לאור של הנכס

Lieux et mots de la guerre

Des enfants jouent à s’attraper à cloche-pied. D’autres entonnent un hymne assis sur des nattes. Deux ânes passent en trottinant tandis que des femmes, dont l’une haut perchée sur un arbre, sont à la corvée de bois. Une assemblée masculine entoure une femme de dos qui négocie âprement la demande en remariage de sa fille. Le deuil d’un patriarche au grand âge est célébré. Des hommes déchargent d’un camion des sacs de blé sur leurs épaules. Tout semble paisible, normal. Quel est, alors, ce village “au loin des villages” ?

Où est-on ? Voilà sans doute la première interrogation vers laquelle nous guide le film d’Olivier Zuchuat. Un carton introductif l’a pourtant précisé : les images ont été tournées dans le camp de Gouroukoun au Tchad en 2007, conséquence de l’extension de la crise du Darfour hors des frontières du Soudan. Dans son enceinte de 5 km2 sont rassemblés des habitants de près d’une cinquantaine de villages tchadiens. Camp de “déplacés” donc, et non de “réfugiés”, puisque ces victimes de la guerre civile, à grande distance de leur village d’origine, restent dans leur pays. A moins de 40 km du camp, la guerre continue ses ravages, accumulant des victimes de tous âges et des deux sexes. Le camp n’est pas un enclos préservé de la guerre, “loin” d’elle. Au contraire, il la jouxte. Première leçon, si l’on peut dire. Où est-on ? A cette question élémentaire, la réponse topologique, informative, ne suffit pas : ce qui est immédiatement perceptible renseigne incomplètement. C’est que la guerre a pris le visage de “la paix”. Affaire de fabrique d’images : comment rendre compte de cette situation, où le conflit a absorbé la paix jusqu’à se fondre dans les signes de cette dernière ?

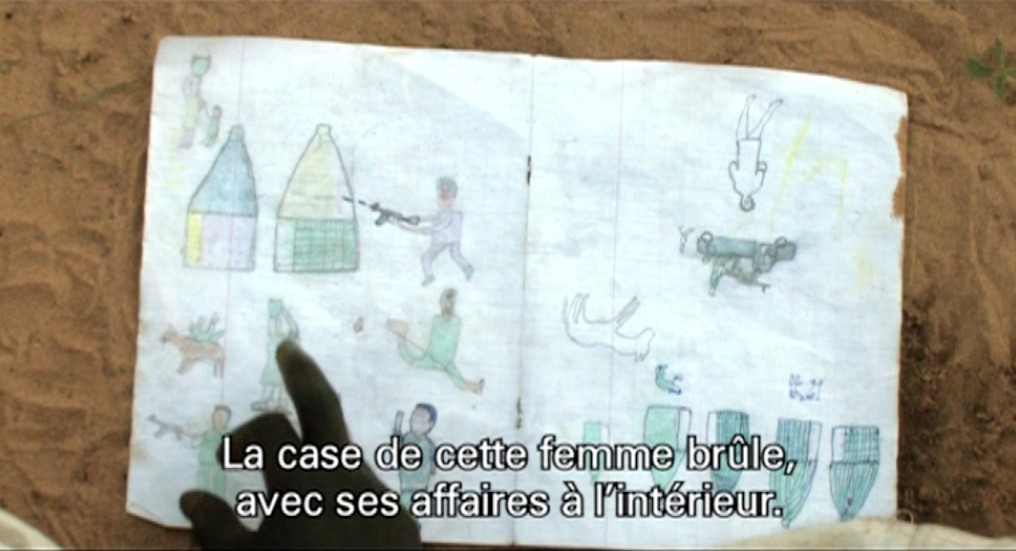

En effet, l’obligation de survie contraint d’une part à accomplir les gestes usuels, identiques à ceux d’une époque de paix. Il y va de la nécessité pratique autant que d’un recouvrement symbolique d’une situation hors norme. D’autant plus loin du village, d’autant plus proches de lui les comportements du quotidien. D’autre part, les manières de se prémunir de l’angoisse et de porter le deuil des disparus ne s’expriment pas en un langage universel. Une grande retenue, c’est la réponse apportée ici par ces “déplacés” : aucune démonstration, aucune gesticulation, aucun spectacle visible comme tel, ne prévaut. Et c’est un des grands mérites du film d’Olivier Zuchuat de ne jamais tenter de combler le vide creusé : la guerre est ici présente, mais par défaut, et elle n’est jamais autorisée à s’incarner par ses figures reconnues. Du coup, et le retournement est d’importance, c’est la soi-disant familiarité des images de guerre qui est récusée. Filmer la contiguïté de la guerre, ou, plus exactement, la guerre comme contiguïté, tel devient alors ici le défi. Au loin des villages rappelle à une évidence : la guerre ne se réduit pas à ses batailles ou à ses horreurs les plus manifestes, mais elle se travestit aussi en une forme de quiétude : une imminence, insaisissable mais prégnante, un spectre pesant. Parmi d’autres, une scène rend avec force l’affolement d’une situation où l’on ne sait plus où l’on se trouve. Revêtu d’un kimono blanc maculé d’un peu de poussière brune, un homme de haute taille enchaîne devant la caméra une suite de katas de karaté. Le sérieux de cet entraînement guerrier, la conviction mise dans chaque geste porté sur un adversaire absent, toute cette intensité à vide ne fait qu’appuyer le caractère incongru, pathétique, de cet exercice muet. Car il renvoie au déséquilibre des forces, comme si cet homme qui combattait à mains nues symbolisait à lui seul la lutte vaine contre un adversaire lourdement armé. Mais il révèle surtout une existence paradoxale, un déplacement essentiel, souligné autant par la maîtrise de cet art martial, cruellement dérisoire, qu’à cette tenue exotique inattendue dans ces lieux. De ce brouillage douloureux des signes, d’autres séquences font état. Ce sont les enfants sagement assis dans une classe improvisée en plein air qui ressassent des incantations guerrières. C’est un petit garçon qui commente scrupuleusement ses dessins du conflit sur les pages de son cahier d’écolier. L’enfance est expulsée de son innocence, ou plutôt, c’est l’innocence tout entière qui se trouve contrainte de parler la langue de l’horreur.

Rassemblement artificiel, creuset de souvenirs déchirants et toujours suspendu sous la menace, voilà en quoi consiste le camp de Gouroukoun. Voilà, autrement dit, sa matière : celle même qu’il faut parvenir à filmer. Non pas un décor, ni un site abstrait, mais un lieu défini autant par l’attente que par le voisinage du danger. Zuchuat a choisi de ne rien ajouter de plus. A l’inverse, son film insiste sur ce caractère à la fois carcéral et fantomatique de deux manières. A l’aide, d’une part, de plans dont la fixité systématique fait écho à l’implantation forcée de ces villageois. En redoublant, par ailleurs, l’effet de frontière invisible autour du camp par un long travelling à ses pourtours qui sera le seul mouvement autorisé. La caméra ne prétend pas ici ni s’animer ni animer, elle ne joue pas à insérer frauduleusement quelque vie là où celle-ci se trouve suspendue. Elle tente de trouver sa juste place. Non pas au milieu, mais en faisant face à ces femmes et à ces hommes qui attendent dans la crainte, aussi frontalement que dans un vis-à-vis respectueux de l’impartageable.

Et pourtant, la décision de planter aussi rigoureusement un cadre n’est pas seulement dictée par la claustration de ces déplacés. Une des toutes premières séquences l’indique de manière à la fois discrète et fort éloquente : quelques femmes penchées sur leur court balai égalisent soigneusement le sol terreux. Planter un cadre, c’est d’abord, ici, faire place nette, c’est disposer un espace pour le rendre propice. Propice à quoi ? A ce qu’une parole puisse être prononcée, et entendue, dans toute son effectivité. Voilà la raison d’être du cadre pour Zuchuat, qui n’est pas sans rappeler l’entreprise des Straub : non pas cerner ou forclore, mais aménager au plus juste les dimensions, les proportions d’un accueil à la parole. Si l’on accepte de comprendre que la parole n’est pas seulement un vecteur d’informations, mais aussi, et surtout ici, une substance, un matériau lesté de l’expérience qu’il charrie. Une lamentation, en somme, dans la tradition archaïque.

C’est pourquoi ces plaintes, ces récits furieux, ces listes de victimes que Zuchuat va ainsi recueillir, de plan séquence en plan séquence, pourraient être assimilés à des chants. Non que cela sublimerait leur contenu, au contraire, cela renvoie plutôt à la pleine puissance d’incontestable qui est celle dont ils sont chargés. Comme si la fonction de son film était moins celle de montrer, de pointer ou de désigner, c’est-à-dire de s’adresser d’abord à nous autres spectateurs et de nous inviter à prendre part à un spectacle, que d’archiver, de relayer, en l’absence de tout destinataire immédiat. En ce sens, le film documente moins exhaustivement la situation du camp, qu’il ne laisse ses habitants livrer chacun leur propre travail de deuil, leur propre “monument” oral. C’est la raison pour laquelle chacun de ces “chants” est autonome, distinct des autres autant que du cadre duquel il s’arrache : il n’y a pas de communauté de la douleur. Une douleur n’en complète pas une autre, chacune s’ajoute à l’autre, sans recours. Et le montage consiste à respecter cette monumentalité éphémère sans livrer aucune “photo d’ensemble” de Gouroukoun. Si le dernier plan du film, une vue générale du camp justement, se résout à ne montrer que quelques toits de huttes éparses, c’est pour répéter une dernière fois que nous n’aurons pas pénétré ici, que de ce lieu nous restera la mémoire de ce qui s’y est relaté. Hommage à ceux qui sont tombés à la bataille du 26 septembre 2005 et dont les 46 noms sont patiemment égrenés. Récit d’un combat où le narrateur protagoniste finit par révéler qu’il y a perdu la vue, moment terrible où la vision qu’il nous a fait partager se replie brutalement sur une cécité que ses yeux clos n’avaient pas d’entrée trahie. Chant d’une femme au milieu d’autres femmes qui pleure la disparition de son mari. Chaque occurrence est aussi singulière qu’un exorcisme. Dans lequel l’enjeu consiste moins à chasser des démons qu’à s’assurer d’être encore là, qu’à trouer de sa voix une durée qui refuse de s’écouler.

Du lointain dans lequel ce camp est retenu comme dans un purgatoire, le film de Zuchuat ne nous aura pas rapprochés. Il l’aura seulement laissé se disposer, permettant que ses habitants se rappellent à eux-mêmes, d’abord, à nous ensuite, le temps d’un événement de paroles, fragile et provisoire rempart à la menace d’effacement.

Jean-Pierre Rehm, décembre 2011.