Publicador de contenidos

Great american symptom

Larry Clark s’est fait connaître en 1971 avec la publication de Tulsa, son premier livre de photographies, chez Lustrum Press, la maison d’édition du photographe Ralph Gibson. Ce livre rassemble des images prises à Tulsa (Oklahoma), sa ville natale, au début des années 1960 dans le cercle de ses amis : un groupe d’adolescents repliés sur eux-mêmes s’adonnant à la drogue, jouant avec des armes à feu, s’exposant nus sans pudeur. Larry Clark considère ce livre, sorti à un moment où le sexe et la drogue s’étaient libéralisés dans la jeunesse américaine, comme un document archéologique annonçant à la fois l’émancipation et le désenchantement qui suivit. En 1983, toujours chez Lustrum Press, il publie Teenage Lust, un livre composé d’images prises à la fin des années 1970 parmi les jeunes de la 42e rue de New York, à l’époque quartier chaud livré à la prostitution et à la drogue. Les scènes sexuelles sont accentuées et les images sont accompagnées de documents tirés de sa propre biographie : photos d’enfance et de famille.

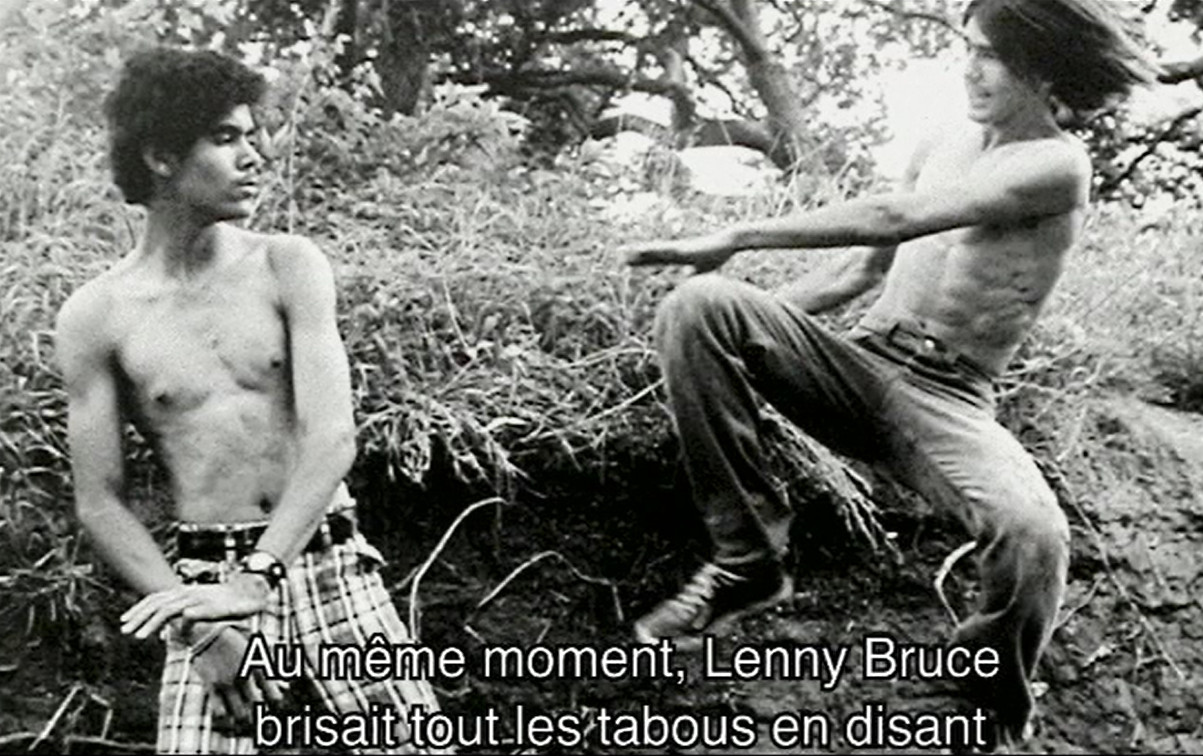

Le travail photographique de Larry Clark a émergé à un moment de grande effervescence dans la photographie américaine. Son approche autobiographique sans tabous ne peut manquer d’évoquer The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin (qui ne sera montrée qu’en 1986). À la fin des années 1950, le livre The Americans (1958) de Robert Frank (préfacé par Jack Kerouac), ainsi que le New York (1956) de William Klein bouleversent les codes de la représentation photographique : errance au-delà des frontières sociales chez Robert Frank, transgression de la technique chez William Klein. En 1967 a lieu au MoMA l’exposition New Documents, dans laquelle Lee Friedlander, Gary Winogrand et Diane Arbus redéfinissent l’espace public américain. La photographie devient également pour les artistes un moyen de documenter leurs performances et les actions réalisées hors de la galerie. S’il a fréquenté cette avant-garde, Larry Clark se situe plus volontiers dans la tradition du photojournalisme. Son modèle reste William Eugene Smith, photographe du magazine Life et maître du photo essay, reportage de longue durée au cours duquel le photographe s’immerge dans un contexte pour en tirer une histoire et des personnages. W. E. Smith, qui a couvert la Seconde Guerre mondiale dans l’océan Pacifique, a laissé dans l’histoire de la photographie un certain nombre de reportages célèbres dont Le Médecin de campagne (1948) ou la dénonciation de l’empoisonnement au mercure du village japonais de Minamata (1971-1974). Au fondement de sa démarche, il y a un engagement à dévoiler la vérité et une ambition narrative que l’on retrouve chez Larry Clark.

the insider

L’enquête sur l’adolescence commencée en photographie avec Tulsa et Teenage Lust, Larry Clark la poursuit à partir des années 1990 dans une série de films, principalement : Kids (1995), Bully (2001), Ken Park (2002) et Wassup Rockers (2006). Pour gagner la confiance des nouvelles générations, Larry Clark apprend le skate à cinquante ans et fréquente les bandes de skateurs de New York. Il s’imprègne de leurs histoires et choisit parmi eux les acteurs de Kids, son premier film, dont il confie le scénario à Harmony Korine alors âgé de 22 ans. Dans Larry Clark, Great American Rebel d’Éric Dahan, Larry Clark est défini comme un insider (un initié) : quelqu’un qui montre de l’intérieur une réalité cachée. Lui-même se présente comme un anthropologue visuel en lutte contre l’hypocrisie de la société américaine. À travers ses films, il entend non seulement montrer de manière réaliste le mode de vie des jeunes, traitant de front leur langage, leur sexualité, l’usage de la drogue, mais aussi révéler l’évolution de la société, le sort qu’elle leur réserve, la brutalité ou l’absence des parents, l’inceste et la destruction de la famille. Si les images de Larry Clark, bien que maîtrisées, ne sont pas d’une grande originalité formelle, pour lui, repousser les limites de la photographie et du cinéma signifie avant toute chose exposer ce qui est tabou.

Dès l’époque de Tulsa, Larry Clark désirait faire des films. La composition de ses photographies, l’espace, les regards, le montage des images au sein du livre évoquaient déjà le cinéma (quelques plans réalisés en 16 mm ne seront jamais montés). Coïncidence, Tulsa est la ville où Francis Ford Coppola a tourné ses principaux films sur l’adolescence : Outsiders (1983) et Rusty James (1984). Dans le cinéma américain des années 1970-1980 (période d’élaboration des livres de Larry Clark), la représentation de la jeunesse était marquée par la nostalgie de la fin des années 1950. Que ce soit dans les films de Coppola ou dans American Graffiti (1973) de George Lucas, la vision de l’adolescence restait assez stéréotypée : bandes rivales, virées en voitures, flirt avec les filles. Il faut remonter justement aux années 1950-1960, avec La Fureur de vivre (1955) de Nicholas Ray et surtout le magnifique La Fièvre dans le sang (1961) d’Elia Kazan, pour trouver exposés la complexité et le malaise de l’adolescence : naissance du désir, conflit avec les adultes, perte de l’innocence, rites de passages… Si les films de Larry Clark témoignent d’une réalité qui n’était que partiellement évoquée (voire occultée) par ses aînés des années 1970, le cinéma américain des années 1950 – tout particulièrement le film de Kazan – n’avait pas besoin de montrer le sexe pour poser de manière explicite les contradictions que suscite le désir. En ce sens la conquête du voir chez Larry Clark n’est pas à l’abri d’une certaine ambivalence entre sincérité naïve et voyeurisme. Surtout lorsque voir est présenté comme une valeur artistique en soi, comme on l’entend dire dans le documentaire d’Éric Dahan.

Une partie du documentaire tourne autour de l’exposition monographique Punk Picasso réalisée à la galerie Luhring Augustine en 2003 à New York. Il suffit d’observer ce qui est accroché aux murs et d’écouter les commentaires de Ralph Gibson et de Larry Clark lui-même pour deviner que cette exposition n’a pas grand sens. Mais pourquoi Larry Clark a-t-il besoin de se situer dans le champ de l’art ? En tant que cinéaste indépendant, le problème de Larry Clark est avant tout de légitimer son travail et de lui assurer un mode de diffusion hors d’une industrie du cinéma qui ne peut que rejeter ses tentatives les plus hardies (Ken Park est interdit en Australie, interdit aux moins de 18 ans en France, et n’a jamais été diffusé aux USA). Que Larry Clark soit constamment en train de rappeler la valeur artistique de ses films et leur “honnêteté émotionnelle” ou qu’il affirme que la culture du skate qu’il documente sauve les jeunes de la perdition (ces films, à l’exception du dernier, disent le contraire) montre la fragilité de sa démarche. Comment se distinguer de la pornographie ambiante, hard, chic ou publicitaire ? Comment ne pas passer pour un vieux toxico libidineux ? Comment se distinguer de ceux qui, comme Gus Van Sant, s’inspirent de son œuvre ? Dans le contexte actuel, les films de Larry Clark sont autant menacés par le scandale que par la récupération et la banalisation. Lui-même le dit : “Tout art est récupéré et corrompu par la publicité et le marché.” Il est à ce propos révélateur que le surnom de great american rebel lui soit donné par un jeune agent de comédiens qui compte bien faire du profit grâce à ses films. Contre le discours moral et esthétique élaboré par Larry Clark pour se protéger, le film d’Éric Dahan a l’avantage de maintenir l’ambiguïté fondamentale du personnage, car il est important que jamais ces images ne tombent dans l’évidence.

america eats its young

Le point fort de Ken Park était de montrer comment la jeunesse est transformée en objet de désir (autant dire de consommation) par la société américaine. Il suffit de se souvenir de Britney Spears chantant “Oups je l’ai encore fait” tout en proclamant à la presse qu’elle est encore vierge, pour saisir le genre de double message que l’industrie du divertissement fait subir à son public (étrangement, le parcours de la chanteuse ressemble à celui des personnages de Larry Clark : la vierge sexy est devenue une jeune mère célibataire toxicomane). Dans Ken Park, un père encore jeune, chauve et alcoolique, carrure d’ancien footballeur, obsédé par la musculation, martyrise son fils et tente de le violer parce qu’il est en manque d’amour ; une mère de trente ans, ex-reine du lycée, couche avec le petit ami de sa fille, dans une chambre décorée par les photos de sa propre adolescence. Pervertis par l’érotisation de la jeunesse, les parents dévorent leurs enfants.

Le problème, c’est que Larry Clark, tout en exposant cela, contribue de manière complaisante et provocatrice à cette érotisation. À la fin de Ken Park, trois jeunes se retrouvent pour faire l’amour ensemble dans une ambiance idyllique, comme pour se consoler des sévices qu’ils ont subis. Cette scène résonne de manière inquiétante avec le final de Kids. Dans Kids, un adolescent couche avec des vierges pour éviter les maladies sexuelles, mais, sans le savoir, leur transmet le sida. Dans le dernier plan, alors qu’il vient de déflorer une nouvelle fille, on l’entend dire en voix off comme pour se justifier : “J’aime baiser, retirez-moi ça et je n’ai plus rien.” Dans ces deux séquences, Larry Clark semble se servir du sexe pour gagner la complicité du jeune public et affirmer son refus de la société des adultes. L’adolescence est présentée de manière contradictoire comme le moment le plus désirable et le plus cruel de l’existence. Désirable, elle l’est parce qu’elle est l’âge où tous les désirs semblent possibles. Cruelle, elle trouve dans le sexe et la défonce sa seule rédemption. À partir de là, le malentendu serait de croire que les films de Larry Clark représentent une forme de révolte ou de contre-culture. Au contraire, ce qu’ils donnent à voir, ce sont les victimes de la culture dominante.

Qu’est-ce que l’adolescence pour Larry Clark ? L’image d’ouverture de Kids qui semble se répéter de film en film : deux jeunes qui baisent dans une chambre d’enfant remplie de peluches ? Elle apparaît plutôt comme un moment d’impuissance qui se traduit dans le conformisme et la violence. Dans Bully, le personnage principal humilie son ami d’enfance pour échapper à l’angoisse que font peser sur lui son désir homosexuel et la carrière médiocre à laquelle son père le destine. Pour s’en débarrasser, les autres personnages décident de l’assassiner. Dans Kids, une bande de skateurs tabasse un passant uniquement parce qu’il a bousculé l’un d’eux. Le sexe même est une manière de s’affirmer et un mode de discrimination : dans Bully, un personnage avoue ne pas pouvoir sortir avec des filles parce qu’il est obèse ; dans Kids, les plus grands tourmentent les plus jeunes en leur demandant déjà comment ils aiment baiser, et l’un des personnages viole une fille inconsciente parce qu’il envie les frasques de son camarade. Incompris, maltraités ou délaissés par leurs parents, assaillis par des chansons machistes et les films pornos, menacés par le sida, tentés par la défonce et l’argent facile de la prostitution, ces adolescents qui ne trouvent nulle part la pureté à laquelle ils aspirent sont tour à tour victimes et bourreaux. Si ce n’était le regard qui glisse parfois sur une cuisse ou le sensationnalisme des scènes de sexe, la pose nihiliste punk et la recherche de complicité avec le jeune public, les films de Larry Clark seraient des témoignages parfaits pour la protection des droits de l’enfance.

skating in usa

Il faut attendre Wassup Rockers, dix ans après Kids, pour que Larry Clark laisse enfin tomber ce sensationnalisme et la volonté d’enfoncer les limites du représentable. Le sexe, présent mais discret, retrouve alors sa juste place et le film offre une vision plus ouverte de l’existence. Pour la première fois, on y voit véritablement décrit le style de vie d’une communauté d’adolescents : un groupe de jeunes d’origines salvadorienne et guatémaltèque vivant dans le ghetto de Los Angeles, unis par le sort et l’amitié, défendant leur identité à travers la musique, le skate et les fringues. Plutôt que de recomposer une réalité dans un style documentaire, Larry Clark semble prendre distance avec son sujet pour enfin regarder ce qu’il a sous les yeux. Il n’est plus face à des acteurs incarnant des personnages, mais face à des individus rencontrés lors d’un reportage dont il respecte l’altérité et la spontanéité, sans essayer de les mettre à nu. En suivant ces adolescents, Larry Clark esquisse également un portrait de Los Angeles avec ses frontières et ses réseaux sociaux : le ghetto (South Central) séparé des beaux quartiers (Beverly Hills) par plusieurs lignes de bus, la tension entre Latinos et Afro-Américains dans le ghetto, l’exclusion des jeunes du ghetto par la police des beaux quartiers, l’espace fragmenté et sécuritaire de Beverly Hills, la solidarité entre les femmes de ménage de la communauté latino qui y travaillent… Ici, les tensions ne sombrent pas dans la fatalité romantique de Kids, le sordide de Ken Park ou le gore de Bully, mais tournent au grotesque et à la satire. En de longues séquences, Larry Clark montre enfin ce que c’est que faire du skate : un jeu où l’on tombe et où l’on se fait mal, mais où obstinément on se relève pour refaire une figure jusqu’à la réussir.

Sylvain Maestraggi, août 2008.