Publicador de contenidos

Les tracés atopiques de Ben Rivers

“Le monde est l’hors-de-soi, et l’atopie se tient dans les traits d’union qui relient ces trois mots (hors, de, soi).” Frédéric Neyrat.

Nos utopies sont vieilles, et en vieillissant elles ont fini par se ressembler toutes, se dit-on devant A Spell to Ward off the Darkness, que Ben Rivers a tourné en 2013 avec Ben Russell. Leur communauté de scandinaves aux espoirs actuels semble condamnée à épouser la forme des rêves beatnik que les années, avec une dérision implacable, ont changé en une suite de clichés. Comme si ce hors-lieu dont les utopies devraient tenir la promesse s’enkystait dans une représentation morne, épuisée avant même d’avoir commencé de prendre un peu d’espace. A ce compte, l’échappée solitaire du musicien Robert Aiki Aubrey Lowe, véritable centre du film, paraît, dans sa misanthropie calme – le silence des lacs, le crépitement du feu – un recours d’une actualité indémodable.

Nos utopies sont vieilles, désuètes, inoffensives, quelques cailloux jetés dans l’eau ? Telle n’est pas la morale de l’obsession de Rivers : mais un questionnement inlassable. Les constructions utopiques, donc : qu’est-ce que le cinéma peut leur faire, qu’est-ce que l’individu peut en faire ?

Ce que le cinéma peut en faire : en 2011, de manière exemplaire, Ben Rivers donne à l’U-topos, au sans-lieu, toutes ses dimensions de science-fiction dans Slow Action. Eleven et ses êtres-hologrammes à la sexualité mathématique ; Hiva, sa société en si constante évolution qu’il semble impossible d’en offrir aucune description générale ; Kanzennashima et son unique habitant, Tadashi Arai ; Somerset et ses primitifs aux masques étranges : ces îles rêvées s’enrichissent du texte pseudo-scientifique que Mark von Schlegell a écrit pour eux. Ici le film déploie donc toute une gamme d’entre-deux : entre l’ethnologique et l’onirique, entre lieux réels (Lanzarote, Gunkanjima, Tuvalu) et lieux imaginés, entre prises de vue et voix over au commentaire paradoxal, sinon contradictoire. Espaces de la disjonction que le cinéma, par son hétérogénéité, son impureté essentielles, sait ouvrir quand il ne s’astreint pas à un réalisme un peu terne. Mais c’est encore une solution, sinon trop simple, du moins rebattue, et l’on pourrait désespérer de ce que le cinéma n’a, pour figurer l’utopie, que le recours à ces écarts ô combien fertiles, mais condamnés à un sans-image suggestif.

La même année, Two Years at Sea prend ce problème à bras le corps, et propose un contrepoint bienvenu à Slow Action.

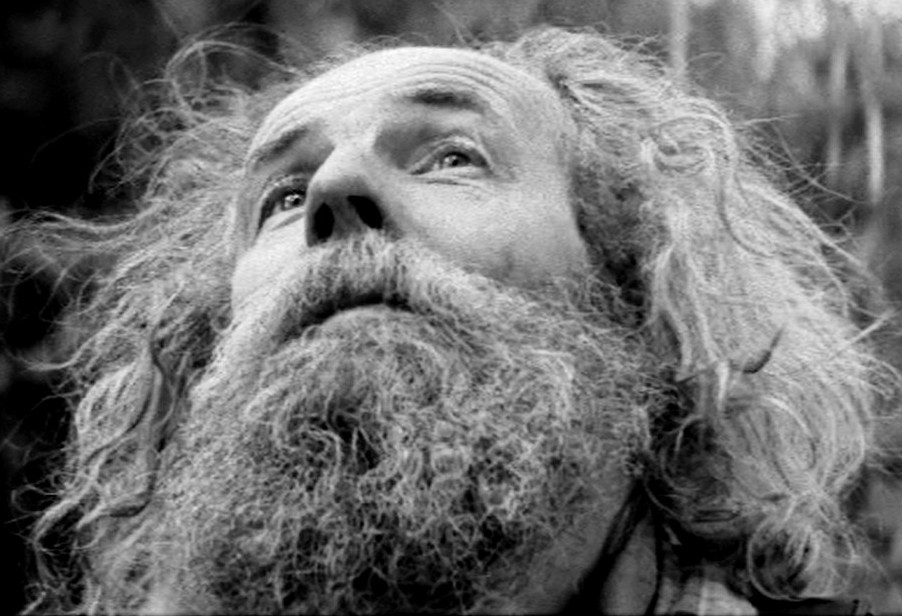

anachorète

Soit Jake Williams, vieil homme que deux années de travail en mer ont permis de se défaire du monde, pour vivre une vie d’anachorète dans sa maison en pleine nature. Ce n’est pas la première fois que Rivers l’accueille dans sa filmographie. En 2006, This is my Land l’a déjà trouvé dans sa retraite écossaise de l’Aberdeenshire, avec cette qualité d’image particulière et précieuse, à gros grain, fuligineuse. Comme la convergence de deux formes de résistances au contemporain (érémitisme et pellicule – à ceci près que jouer des textures pour anticiper son devenir-archive n’a, pour un film des années 2000, rien d’extravagant). Beaucoup a changé depuis, et si l’image reste de suie, la démarche n’est pas la même dans Two Years at Sea. Peut-être, en premier lieu, parce que Williams y a presque perdu la parole. Il n’y parle plus qu’à soi-même, en des grommellements à peine audibles, et plus jamais à la caméra. Il ne s’agira donc pas ici de recueillir les préceptes d’une philosophie de vie ni les arguments d’un discours sur le monde. Pas plus qu’on se glissera dans ce jour laissé entre images et sons. Comme dans ce premier plan collé à la nuque du vieil homme, on testera, non plus les espaces disjonctifs, mais les possibilités d’adhérence. D’ailleurs, le film a sextuplé sa longueur, comme si, pour Rivers, l’important était désormais d’épouser, d’écouter une durée.

L’enjeu est de taille. Parce que le lieu où Rivers nous entraîne est traversé de dynamiques violemment contraires. Et que, loin d’un ABC de la débrouillardise, Two Years at Sea se donne comme objectif de mettre en contact deux dimensions du monde.

Ainsi, les photographies qui scandent le film ne devront pas orienter l’interprétation vers la ribambelle évanouie des souvenirs que Williams maugréerait pour lui-même, seul face au grand vide de la nature. Plutôt, vers cet arc qu’en décrivent les “chapitres” : à partir d’une ou plusieurs photos sans légende, on suit un Williams toujours affairé – à quoi ? Cela n’est jamais très évident, cela intrigue, même, en nous désignant des mouvements aberrants (des arbres immobiles glissent pourtant, une caravane se hisse parmi leurs cimes). Ici, il faut d’abord voir que ces chapitres s’achèvent le plus

souvent sur un plan fixe, une nature morte, parfait tableau aux matières rehaussées par la pellicule 16 mm. Du plus intime, le souvenir, au plus étranger, le grand Autre du paysage. On ne cesse d’assister au processus répété de leur décollement, comme si l’affairement sibyllin de l’ermite ne lui servait qu’à cela, quitter l’obsession d’une vie mentale tapissée par la mémoire, pour s’abîmer plus loin dans l’image d’une nature neutre et sauvage. A ceci près que cette “nature morte” à l’extrême opposé du souvenir se trouve, par l’ironie du montage, accolé au souvenir suivant, et qu’il faudra alors s’affairer encore, et encore. Si Two Years at Sea donne à voir ce ressac incessant, il n’est pas sûr en revanche qu’on y lise l’énième mouture d’un retour rêvé à la nature, loin des hommes et de leur commerce néfaste. Quelque chose avertit plutôt du contraire : l’amour de Williams pour le bric-à-brac, qu’il partage sans doute avec Rivers, qui déjà nous en montrait un semblable en 2008 – A World Rattled of Habbits et sa maison envahie par papiers, cartons, machines, glacières, écrans, meubles, bouteilles, boîtes, tout un superflu qu’on a cru bon ne pas jeter. Jake Williams vit lui aussi dans ce genre de capharnaüm. Manie ou attachement, peu importe, le spectacle en tout cas d’un écologisme bien peu orthodoxe pour qui voudrait faire corps avec la nature.

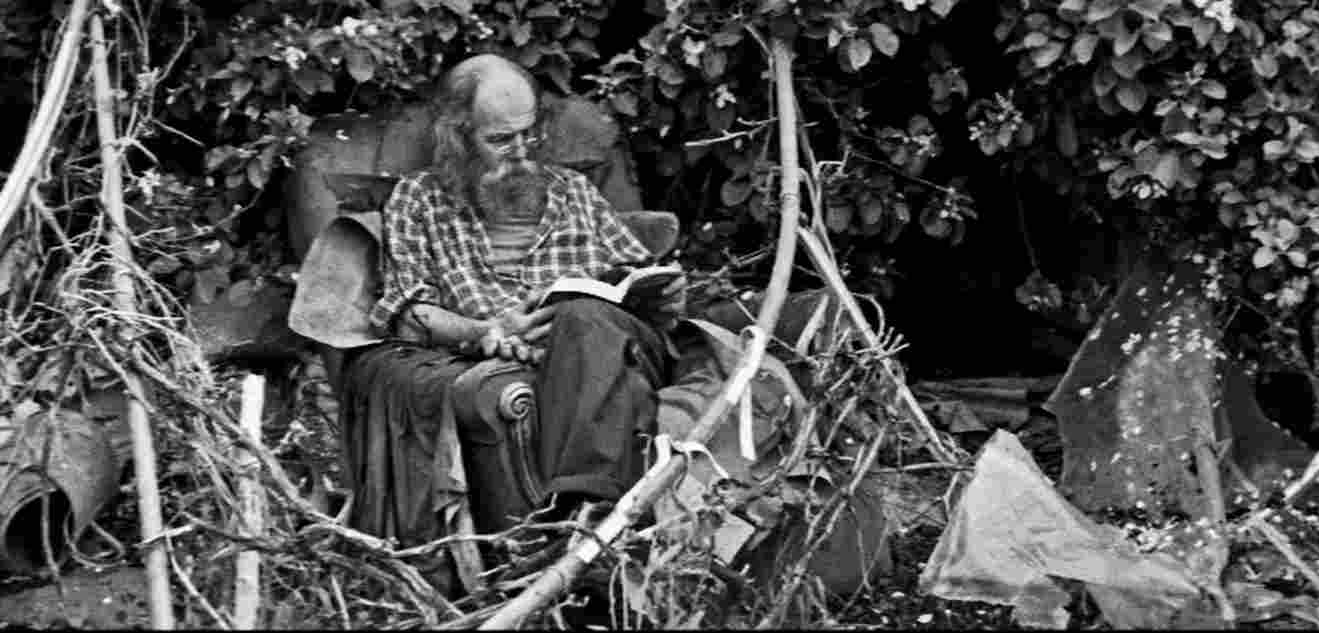

bric-à-brac

Ce bric-à-brac est, avec ces photos récurrentes, l’autre contrepoint du paysage. En d’autres termes, l’affirmation incontestable, au même titre que ces vinyles psyché que Williams diffuse dans son jardin, d’une activité humaine hétérogène à son environnement. Il faut voir le vieil homme fouiller ses objets, à l’intérieur d’une caravane, courbé, assis. Courbé, assis : c’est-à-dire dans la position d’un repli sur soi, d’une concentration extrême segmentant le monde, fermant les passages. Loin, décidément, d’un retour à une nature dont les vues, au contraire, se donnent en grand ensemble, se déplient, égales, dans toute la largeur du scope – forêts brumeuses, sous-bois, collines. Dynamiques centripètes et centrifuges, fermeture du regard sur un point, ou son impuissance face à l’immensité. Autre ressac que le film n’a de cesse d’accompagner entre deux dimensions du monde, exclusives l’une de l’autre.

Mais justement, la vraie question que pose Two Years at Sea, l’utopie qu’il dessine, est celle d’un plan de jonction le long duquel ces deux dimensions puissent s’ajointer sans se renier. De là, la présence insistante des fenêtres et des portes qui, à l’intérieur, créent une ouverture dans la profondeur, par où s’engouffre un peu de paysage. De là aussi, sans doute, ces plans magnifiques où la transparence se combine aux reflets, et où, à la surface d’une vitre, le visage endormi de Jake se mêle au feuillage.

Les constructions utopiques, ce que le cinéma peut en faire : pointer une direction, montrer, au faîte de ses possibles, un objectif. A moins qu’il n’apprenne de Jake pour composer une image insensée, une atopie cinématographique, pour reprendre le mot du philosophe Frédéric Neyrat 1, qui soit un peu plus qu’une illusion d’optique. En d’autres termes, il faut savoir ici déployer un luxe d’efforts pour rien. “Mais le rien, nous dit encore Neyrat, est toujours tressé avec les atomes qui composent l’étoffe du monde, non pas parce que le monde n’est qu’illusion, mais parce que le rien circule du début à la fin dans chaque être, chaque vivant, chaque chose dans son rapport au monde.” 2

Une caravane en haut des arbres. Porter le bric-à-brac au plus près de la nature, le disposer, l’y arranger, au-delà de toute contradiction. Pourquoi ? Pour rien, le plaisir d’y monter et, de là, n’y rien faire qu’être assis. Et composer un plan sans pareil au cinéma. C’est aussi, ailleurs, cette marche qu’entreprend Williams dans le froid de la lande, chargé de bidons et de bois. Il doit y avoir là quelque chose de vital pour s’exténuer ainsi pendant des kilomètres. Mais arrivé au bord d’un lac, le vieil homme fabrique un radeau dont les bidons sont les flotteurs. Là, il s’allonge au milieu de l’eau, et se laisse dériver. Son image propose le tracé changeant, mobile, d’une étrange expérience du monde, un tracé où pour un temps le très-humain et son foutoir s’ajointent, non plus à leur environnement, mais au monde.

Pour rien.

Mathieu Capel (février 2017)

1 Frédéric Neyrat, Atopies. Manifeste pour la philosophie, éd. Nous, Caen, 2014.

2 Frédéric Neyrat, Homo labyrinthus. Humanisme, antihumanisme, posthumanisme, éd. Dehors, 2015.