Publicador de contenidos

Walter, Stig et Michaël

Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n’ai rien à opposer que moi-même – mais, d’un autre côté, c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde 1… (Stig Dagerman).

Pour Michaël Gaumnitz, peintre et réalisateur, 1946, automne allemand s’inscrit dans une quête personnelle, d’ordre autobiographique. Né à Dresde en 1947, dans la zone occupée par les Soviétiques après la chute du IIIe Reich, la future RDA, Gaumnitz a opté en 1972 pour la nationalité française. Accompli, explique-t-il, “pour des raisons purement pratiques”, ce changement de nationalité est pourtant la manifestation d’une blessure, un trouble identitaire qu’il a dû affronter, qu’il n’a pu affronter qu’après la mort de son père, Walter Gaumnitz, en 1996.

Michaël Gaumnitz entreprend alors la réalisation de L’Exil à Sedan (2002) 2. Ce film-enquête, à la fois portrait (du père) et autoportrait, deviendra pour lui comme “un acte de naissance”, le premier jalon d’une (re)construction de son identité. Car “l’exil à Sedan” n’est pas une métaphore. Décidé par le père, subi par son épouse et ses enfants, c’est l’expérience qu’a réellement vécue la famille Gaumnitz entre 1948 et 1964. Le motif de cette expatriation volontaire était connu : Walter Gaumnitz avait passé sept ans dans les camps de concentration allemands – en tant que triangle vert, condamné de droit commun. Et, lorsqu’en 1948, trois ans à peine après sa libération, il fut question de l’envoyer travailler dans des mines en Ukraine, il préféra fuir l’Allemagne… Mais pourquoi choisir Sedan, cette ville des Ardennes où le sentiment anti-allemand, enraciné depuis 1870, était si virulent ?

Dans la mémoire de son fils aîné, Michaël, ces années “noires” que furent celles de son enfance et de son adolescence sont entachées, irrémédiablement, par l’opprobre, l’humiliation, la culpabilité. Et dominées par le silence, l’empêchement de la parole. “L’allemand était pour moi la langue de la honte, explique Michaël Gaumnitz, je refusais de la parler… pourtant je la comprenais très bien ! Mais j’ai été insulté dans les deux langues.”

Silence donc, lié au déchirement entre sa langue maternelle, familiale, et sa langue sociale, celle de l’école et de la rue. Lié à l’hostilité ordinaire de cet environnement social envers les “Boches”, mais aussi à l’enfer quotidien imposé à sa famille par le père neurasthénique, alcoolique et violent – en contradiction avec l’image que Walter a laissée parmi ses voisins et relations à Sedan, celle d’un homme un peu curieux, mais affable et sympathique. Au-delà de la langue, de l’expression verbale, la privation de parole s’étendait encore pour l’aîné à toute forme d’expression : son père, en particulier, lui interdisait de dessiner.

Peintre talentueux – dont le développement avait été, déjà, contrarié par son père –, Walter Gaumnitz devait à ces dispositions artistiques sa survie dans les camps… C’est ce que révèle, entre autres, L’Exil à Sedan. Avec le fait, probable, que sa décision de s’installer précisément dans cette ville se fondait sur une volonté, plus ou moins consciente, d’expiation.

À l’âge adulte, Michaël Gaumnitz va s’affranchir, relativement du moins, du diktat paternel : après un apprentissage de cuisinier, il se forme aux Beaux-Arts de Berlin et Paris ; puis, “peintre empêché”, il s’oriente vers la vidéo, le multimédia. Mais, grâce à L’Exil à Sedan, confrontation aux cauchemars de l’enfance et entreprise d’apaisement, de compréhension et de réconciliation filiale par-delà la mort, il va également parvenir à libérer son geste de peintre.

Pour autant, Michaël Gaumnitz n’en a pas fini avec son désir d’affronter, d’interroger et de comprendre ses racines, son dualisme franco-allemand et l’histoire de ses deux pays. Ainsi, en 2005, il réalise Premier Noël dans les tranchées, documentaire de création à l’image très élaborée, dans lequel il relate un fait largement ignoré de la Première Guerre mondiale, à savoir la tentative de fraternisation qui eut lieu en décembre 1914 entre les soldats français et allemands. En l’absence d’archives filmiques ou photographiques documentant l’événement, il s’est appuyé sur des lettres de ces soldats, lues en voix off. Et notamment celle-ci, qui ouvre le film : “Le 28 janvier 1915. Hier ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches. Pourquoi ? je n’en sais rien. Car elles sont les mêmes que les nôtres : la misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses… C’est malheureusement comme nous les Boches. Ils sont comme nous, et le malheur est le même pour tous.”

Quatre ans plus tard, avec 1946, automne allemand, Michaël Gaumnitz revient au plus près de sa problématique personnelle, c’est-à-dire, en l’occurrence, de ce sentiment de culpabilité qui l’accompagne depuis toujours – et qui est, selon lui, “le destin du peuple allemand” 3. À l’origine de ce film, il y a la formulation de cette question, récurrente : “Comment aurais-je grandi si mes parents n’avaient pas quitté l’Allemagne pour la France ?” Et, peu après, la découverte du remarquable Automne allemand de Stig Dagerman.

Ce livre va apporter à Michaël Gaumnitz des éléments de réponse, et orienter de manière déterminante son projet de film : “C’était ce que je voulais faire sur Dresde, mais élargi à toute l’Allemagne, et beaucoup plus fort. Seul un jeune homme de 23 ans, étranger, pouvait avoir ce regard de compassion et de révolte 4.” Publié début 1947, Automne allemand est un recueil de reportages réalisés entre septembre et décembre 1946, au cours d’un voyage à travers l’Allemagne. Une Allemagne défaite, en ruines, partitionnée en quatre zones d’occupation. Magistrale leçon de journalisme, précieux témoignage sur les conditions de vie et l’état d’esprit régnant à l’époque dans les diverses couches de la société allemande, analyses psychologiques, sociales, politiques d’une acuité et d’une finesse extrêmes, ces textes frappent par l’empathie qu’ils manifestent à l’égard de la plupart des personnes que leur auteur a rencontrées.

Il faut se souvenir, en effet, que Stig Dagerman (1923-1954), jeune écrivain prodige, était un homme engagé, un militant anarchiste et antifasciste qui avait ouvertement contesté la neutralité adoptée par son pays, la Suède, pendant le deuxième conflit mondial 5. Il faut se rappeler surtout le contexte dans lequel a été écrit Automne allemand : fin 1946, un an à peine après la reddition de l’Allemagne nazie, en un temps où le discours dominant était celui des vainqueurs, où on entendait, par exemple : “L’Allemagne paye, l’Allemagne souffre, l’Allemagne récolte ce qu’elle a semé…” Ou encore : “Le calvaire qu’elle a imposé à tant d’autres nations, elle le gravit à son tour 6.” Or, pour des raisons morales, éthiques, politiques, Stig Dagerman s’interdit toute simplification, tout jugement rapide et définitif. Il refuse d’amalgamer un peuple et la somme des individus qui le composent et s’interroge du même coup sur la validité juridique et morale d’une condamnation collective. Il observe et analyse les modalités d’application de la politique instaurée par les puissances d’occupation alliées, États-Unis, Angleterre, France, Union Soviétique ; cette politique dite des quatre D – désarmement, dénazification, décartellisation, c’est-à-dire démantèlement des grands cartels industriels, et démocratisation. Et il essaye d’en évaluer les conséquences, idéologiques notamment. “On demandait à des Allemands qui vivaient dans des caves s’ils vivaient mieux sous Hitler et ces Allemands répondaient : oui. On demande à quelqu’un qui se noie s’il se portait mieux quand il se trouvait sur le quai et il répond : oui. Si l’on demande à quelqu’un qui n’a que deux tranches de pain par jour pour se nourrir s’il vivait mieux quand il en avait cinq, il y a fort à parier que l’on obtiendra la même réponse. Toute analyse de l’idéologie du peuple allemand en cet automne de privations […] sera entièrement fausse si elle ne réussit pas à donner simultanément une idée suffisamment corrosive du milieu et des conditions de vie que les sujets analysés se sont vus assigner 7.”

La volonté de comprendre de Stig Dagerman, de décrire “l’indescriptible” et d’appréhender dans toute sa complexité la situation qu’il découvre en Allemagne, ainsi que la réflexion qu’il conduit, opiniâtre, sur la notion et le principe même de culpabilité (individuelle, collective) – une réflexion profonde, puissante, et d’une saisissante actualité –, ne pouvaient, on le comprend, laisser Michaël Gaumnitz indifférent. À cela s’ajoute la perspective adoptée par l’écrivain : en s’aventurant directement dans les lieux et les milieux les plus divers, en se mettant à l’écoute et en relayant les paroles individuelles, les souffrances, les préoccupations et les espoirs d’Allemands de toute sorte – âges, classes sociales, niveaux de vie, sensibilités, engagements (ou indétermination) politiques, vécus pendant les années antérieures… – Stig Dagerman resitue l’Histoire à la croisée des histoires singulières et lui apporte du même coup un “supplément de sens et d’âme”.

Myriam Blœdé, décembre 2010.

1 Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (1952), trad. du suédois par Philippe Bouquet, Actes Sud, 1981, p. 21.

2 Plusieurs fois primé, L’Exil à Sedan a notamment remporté le Prix de la critique internationale (FIPRESCI) au Festival international du film documentaire de Leipzig 2002, le Grand Prix du documentaire historique au Festival international du film d’histoire de Pessac en 2002 et le Prix de l’œuvre d’art numérique décerné en 2003 par la Scam.

3 Lors d’un entretien avec Yasmine Chouaki (En sol majeur, RFI, 9 novembre 2009), Michaël Gaumnitz déclarait : “Je porte en moi le crime nazi, on a ça dans la peau… mais il faut que je m’en libère !”

4 Cité par Sophie Bourdais dans Michaël Gaumnitz, peintre de ruines, Télérama, no 3118, 21 oct. 2009.

5 À considérer sa conduite, ses prises de position et ses écrits, politiques entre autres, on ne peut suspecter Dagerman de la moindre complaisance à l’égard du régime hitlérien et de ses adeptes.

6 Extraits de documents d’actualités de l’époque, cités par Michaël Gaumnitz dans 1946, automne allemand.

7 Stig Dagerman, Automne allemand, trad. du suédois par Philippe Bouquet, Actes Sud, coll. Babel, 2004, p. 22.

De la genèse de l’image dans 1946, automne allemand

Vidéo-peintre pionnier de la palette graphique dont il développe les possibilités créatives depuis 1984, Michaël Gaumnitz a obtenu de nombreux prix pour ses films d’animation et ses documentaires de création. Avec 1946, automne allemand, il signe à nouveau une réalisation d’une grande puissance formelle. Le film se présente, en effet, comme un montage alterné de séquences exclusivement graphiques ou picturales, et de documents d’époque, cinématographiques ou photographiques, qui émanent de divers fonds d’archives (allemands, anglais, français ou américains) et qui tous ont fait l’objet d’un traitement particulier – effets de cadrage ou recadrage, zooms, balayages, colorisations partielles… et surimpressions ou inserts d’images graphiques, le plus souvent animées. “Sur des images graphiques, on écoute particulièrement bien le texte”, explique Michaël Gaumnitz. Un texte qui cite de larges fragments d’Automne allemand de Stig Dagerman, dans lesquels s’insinuent les commentaires de quelques “actualités filmées” datant de 1945-1946.

Par ailleurs, si 1946, automne allemand est pour l’essentiel en noir et blanc – comme le sont les documents qui le composent, restitués dans leur sécheresse et leur violence parfois –, l’introduction de lignes et d’aplats rouges, en particulier dans les séquences qui accompagnent l’évocation des tribunaux de dénazification, ou dans celles qui retracent le parcours effectué par Dagerman à travers l’Allemagne de 1946, est le moyen subtil qu’a imaginé le réalisateur pour “déployer”, en arrière-plan de son film, les couleurs et le drapeau du IIIe Reich.

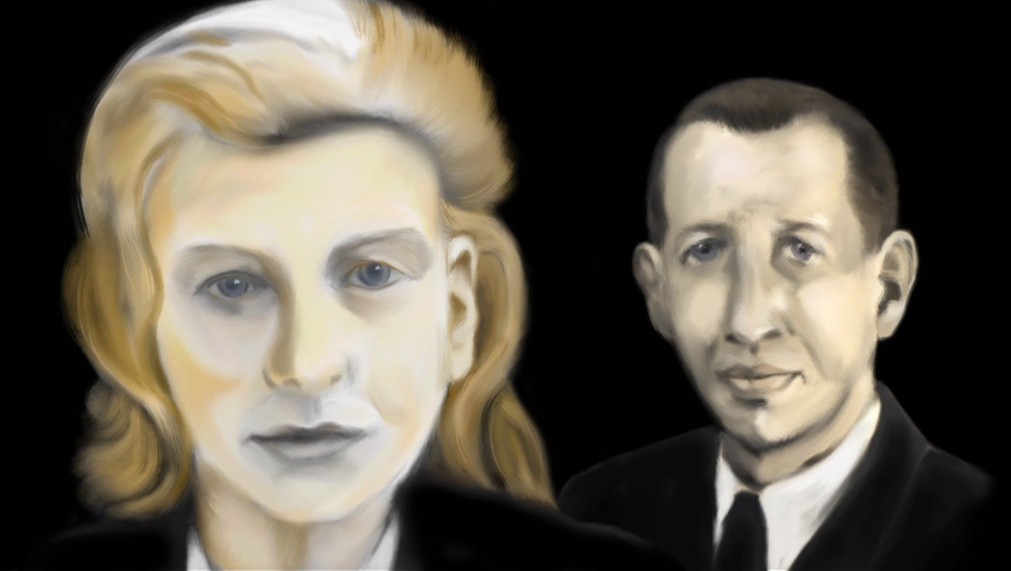

Du point de vue de l’écriture comme du discours filmiques cependant, l’aspect le plus remarquable de ce documentaire tient dans les visages que Michaël Gaumnitz a donnés aux personnes rencontrées par Stig Dagerman lors de son périple. Des visages qui “posent la subjectivité”, explique-t-il – aussi bien celle de l’écrivain suédois que la sienne propre – et qui, du même coup, donnent un surcroît d’humanité à un documentaire qui, sans cela, aurait été “beaucoup plus dur, glacial même”. Ainsi, le film comme les écrits et la pensée de Dagerman sur lesquels il se fonde parviennent à atteindre plus directement, plus profondément le spectateur.

Remarquable également, le procédé que Michaël Gaumnitz a déjà éprouvé dans ses réalisations antérieures et qui constitue en quelque sorte sa “signature” artistique – un procédé qu’il a lui-même mis au point et à propos duquel il se réfère à Van Gogh et surtout à Giacometti. Ce “moyen d’expression” consiste, grâce à l’outil informatique, à faire apparaître la “genèse de l’image”, c’est-à-dire à rendre visibles toutes les étapes de sa création – la succession des traits de “crayon”, des touches de “pinceau” –, avec ses errements et ses repentirs. “Dire des choses en peinture m’aide à comprendre, dit encore Gaumnitz... Je pars d’un point et ce point se développe, comme une petite graine dont on ne sait pas à l’avance ce qu’elle nous réserve – une fleur, une plante, un fruit peut-être ou un arbre (…). C’est une démarche comparable à celle de la nature… ou de l’inconscient.”

Mais aussi, vis-à-vis de ce médium hautement technologique qu’est la palette graphique, “le graphisme humanise, il ramène de l’artisanat : il y a un visage, et il y a une main derrière qui dessine ce visage”. M. B.