Sisältöjulkaisija

La promesse d'une transmission poétique

We are inside parvient à travers un récit personnel, presque anodin, à entremêler, savamment et finement, l’intime, le social, le politique et le poétique. Ces résonances sont le fruit naturel d’une démarche sincère, intelligente et ouverte d’une jeune cinéaste, libanaise, fille d’un poète octogénaire, originaire de, et vivant à, Tripoli. L’œuvre est travaillée souterrainement par une idée forte : l’exploration des capacités du cinéma, forme d’expression moderne s’il en est, à comprendre, embrasser et transcender la poésie classique qui fonde l’imaginaire littéraire et artistique de la culture arabe. Et, à l’horizon du film, esquisser la promesse d’une transmission poétique, par les moyens spécifiques et fondamentaux du cinéma.

Le film commence par un plan frontal sur Moustapha, assis face à la télévision qu’on ne voit pas, la caméra occupant sa place. Il écoute les informations qui, du reste, nous aident à situer politiquement le début de l’histoire. Nous sommes en novembre 2017, le premier ministre de l’époque, Saad El Hariri, est en Arabie Saoudite où il a annoncé, une semaine plutôt, sa démission. Le film se termine sur Farah, la fille, vue de profil, en plan plus rapproché, regardant d’un œil triste et songeur le hors-champ et la fin des manifestations que le pays a connues en 2019/20. Entre ces deux plans, se déploie un récit qui couvre, en arrière-fond, trois ans de l’histoire mouvementée du pays (instabilité gouvernementale, crise économique, manifestations, covid, etc…) et se donne une durée de trois heures pour suivre le cheminement de Farah vers son père. Et en filigrane, se déroule, discrètement, un discours cinématographique d’une réceptivité féconde.

Le montage qui part de chacun séparément, le père devant sa télé et la fille sur son smartphone, pour les réunir tous les deux, discutant autour d’un livre de poésie, est l’expression condensée et inaugurale du programme qui suivra. Farah fera en sorte de se rapprocher du père par le biais de l’écriture poétique et finit par y arriver malgré les réticences de celui-ci. La beauté de cette initiation vient de sa malicieuse ambiguïté : il est difficile de faire la part de jeu et de sérieux dans les démarches de la cinéaste, notamment avec son père, où les places du maître et de l’élève semblent parfois s’inverser.

Chemin faisant, cette initiation favorisera, naturellement, l’ouverture intermittente et progressive du récit sur la société dont le club de poésie, quoique fermé, est une cellule active. D’ailleurs, au cours de l’un de leurs débats, certains poètes n’ont pas manqué d’évoquer l’absence de la question sociale dans leur production. Et c’est le film qui comblera plus tard ce déficit en mettant en scène, poétiquement, les manifestations. Ce cheminement progressif vers le social n’empêche pas, telle est la force du film, que le point de vue initial demeure cependant le même, celui, intime, de l’appartement familial. C’est de là qu’on regarde le monde extérieur, à travers la fenêtre.

Il ne s’agit pas seulement d’un lieu récurrent dans la topographie générale du film. C’est la chambre, au sens cinématographique du terme, la caméra d’où part le regard. Jusqu’au moment où éclatent les manifestations, la société ne sera pas vue, à quelques exceptions près, autrement qu’à travers la lucarne de la fenêtre dont les contours sont parfois volontairement effacés pour souligner le surcadrage. Cependant, comme elle sépare l’intérieur de l’extérieur, la fenêtre est un lieu intermédiaire : elle donne sur la place où défilent et stationnent (images récurrentes) les camions militaires ; mais c’est sur le rebord de celle qui donne sur l’arrière-cour, que le pigeon, figure allégorique de la poésie intime de la cinéaste, fait son nid. L’alternance de l’image douce de l’oiseau et du spectacle brutal de la rue traduit toute l’ambiguïté de la position de la fille vis-à-vis du monde extérieur.

Enfin, cette initiation n’est pas la finalité ultime du film. Elle achève, certes, le parcours de Farah, le personnage, que couronne l’acceptation de la prose poétique par le club des vieux poètes ; mais Farah, la cinéaste, elle, suit une trajectoire moins explicite dont le tracé, en pointillé, est perceptible pour un œil attentif. C’est au spectateur de déduire la critique qu’elle porte sur son environnement. Ses désaccords avec son père qu’elle ne s’empêche pas d’exprimer parfois à travers des questions ou des bouts de phrases n’épuisent pas l’acuité critique de son regard.

On comprendrait, d’ailleurs, mal l’irruption de cette tension si on perdait de vue qu’elle est placée juste avant les images du mouvement de contestation populaire menée par les jeunes. Le lien se fera dans la tête du spectateur, à la faveur de ce montage étonnamment beau. Aussi, les tensions avec le père retombent-elles aussitôt. C’est le paradoxe du film, le père n’est pas ou n’est pas considéré comme le représentant de la gérontocratie au pouvoir. Son traditionalisme est de forme, car il est juste prisonnier de la structure poétique classique dans laquelle il s’est enfermé. C’est, en tout cas, ce traditionalisme-là que Farah retient parce que l’enjeu du film se situe ailleurs. Il n’est pas question de « tuer » le père ; mais de l’accompagner jusqu’au bout, sans que ne soit, cependant, effacée la distance réelle et profonde qui les sépare. Sa question, elle la pose clairement vers la fin du film, quelque temps avant la mort de Moustapha, alors qu’ils sont assis tous les deux sur le bord du lit, filmés de dos dans une scène d’une grande intensité émotionnelle. Comment faire avec la séparation ? La réponse, elle ne peut exister que dans le cinéma, dans la continuation de la passion du père au moyen du septième art. Sur le rebord de la fenêtre, par son nid, sa ponte, l’éclosion de ses œufs, le pigeon marquera l’évolution de cette trajectoire.

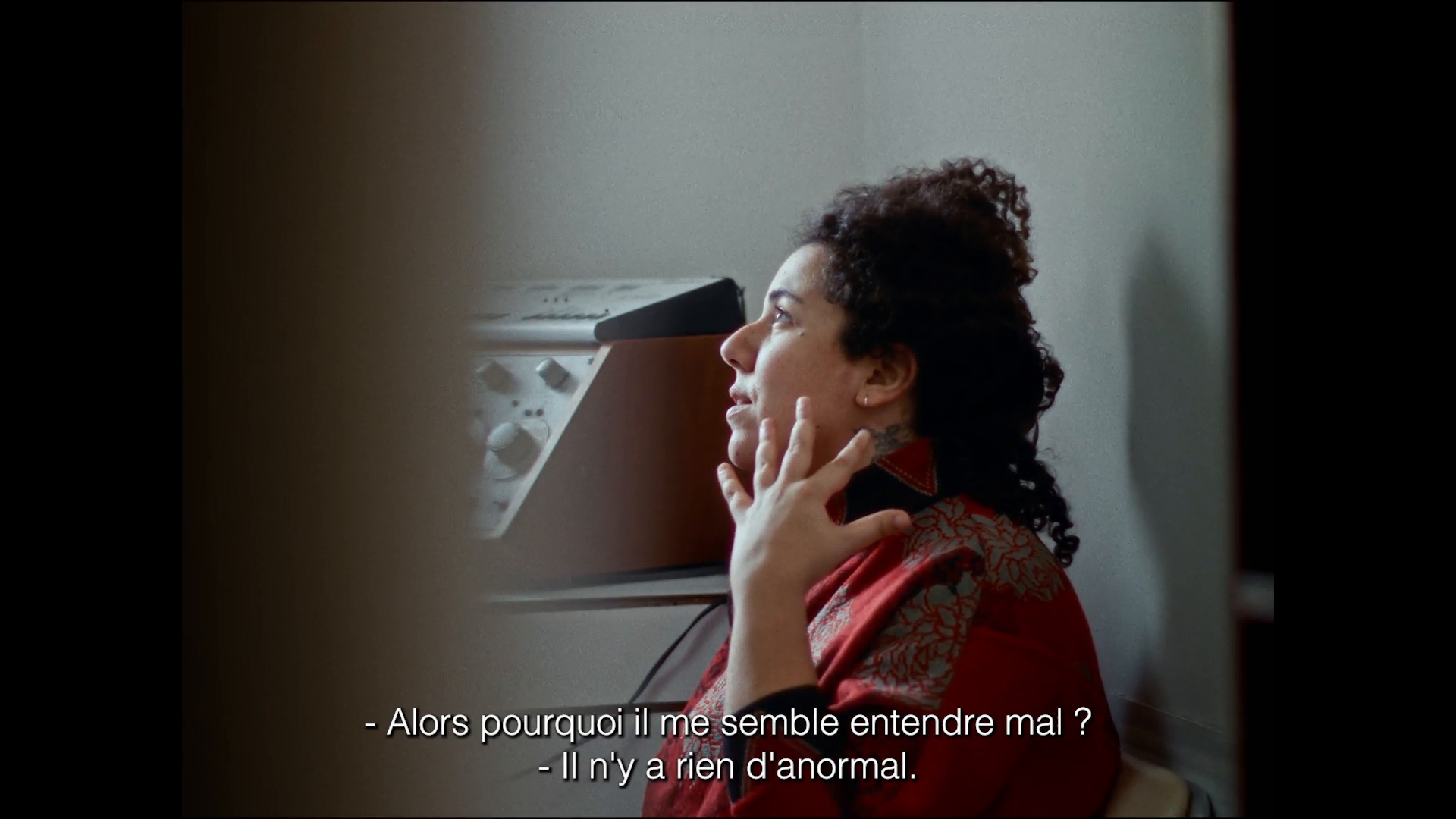

Aussi, la signification profonde du film est-elle à chercher dans l’élan poétique du discours cinématographique. Nous sommes à Tripoli, la plus traditionaliste des villes libanaises, et à ce traditionalisme le père lui-même ne manque pas d’exprimer son hostilité. La présence de Farah dans le cercle des poètes en voie de disparition est l’expression diégétique, comme la métaphore, de l’inscription de l’image cinématographique dans le discours poétique traditionnel. Ce qui est plus important encore, c’est que cette inscription passe par la voie première, élémentaire et primordiale du cinéma, appelée documentaire, sans prétention, en épousant les contours du réel tel qu’il se présente. C’est, en somme, cette douceur et l’absence de toute afféterie qui donnent au film sa valeur. Il fallait le regard de cette fille aimante pour dessiner l’horizon de cette filiation. L’humilité non feinte a fait le reste. La cinéaste sait que tout est affaire d’écoute mais elle n’est pas sûre de la sienne : les séquences chez l’o.r.l sont, de ce point de vue, hautement significatives. On a compris que l’essentiel de l’approche de Farah Kassem est l’écoute. C’est ce qu’elle fait et c’est ce qu’on voit.

par Tahar Chikhaoui, septembre 2025