アセットパブリッシャー

Toto le héros

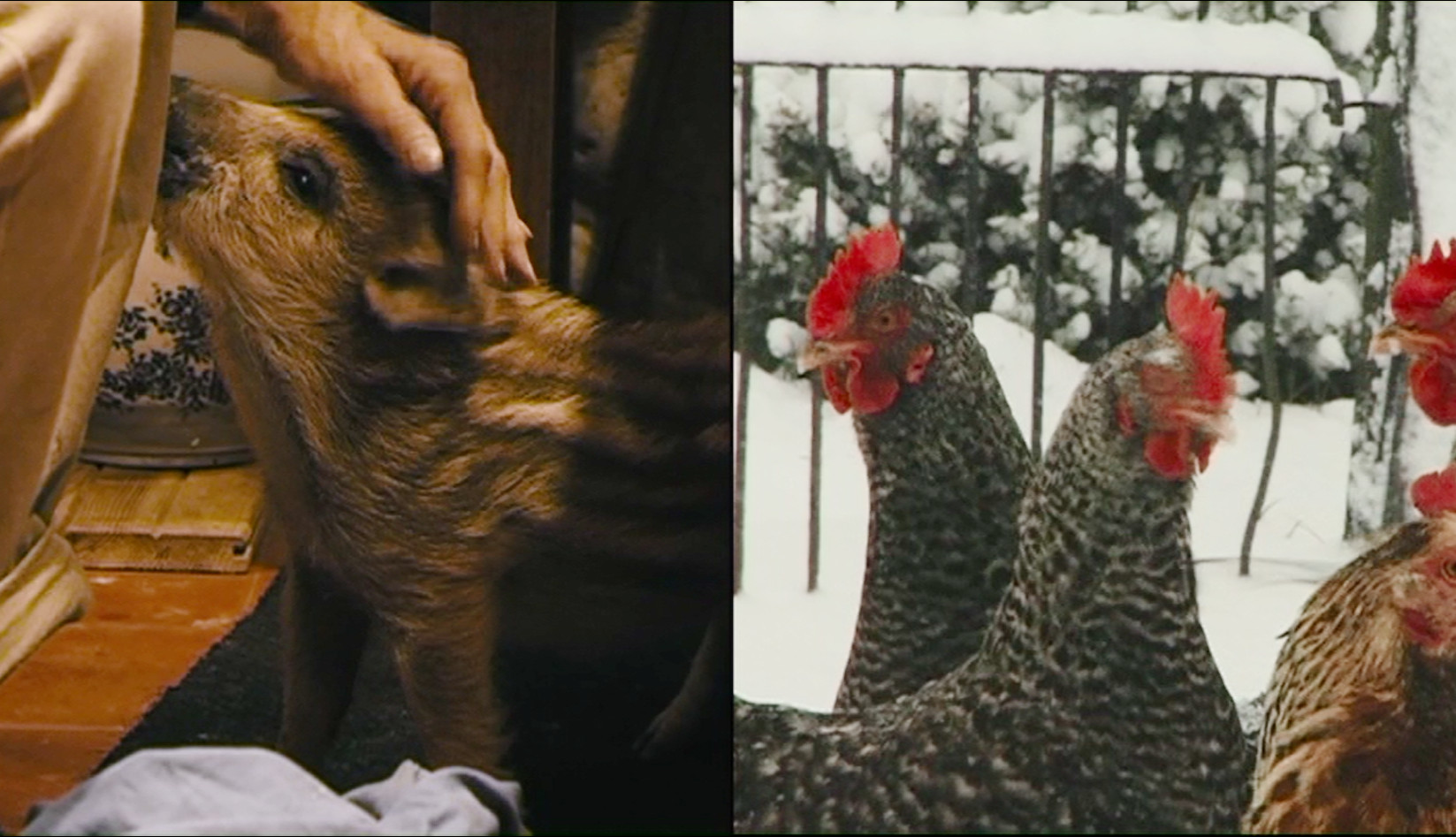

Au commencement était Toto. Madeleine lui donne le biberon, il gambade dans la cour en compagnie du chien de la maison, un vénérable terrier aux sourcils en bataille, parmi les oies et les poules. Pierre Creton monte ces séquences en split-screen : deux images côte à côte qui rappellent les pages d’un livre illustré pour enfants. Le cadre est souvent composée à hauteur d’animal et le dialogue des images tantôt renforce la dynamique de l’action, l’imprévisible vitalité du marcassin qui s’oppose à la placidité des oies, tantôt inscrit les aventures de Toto dans le plus vaste décor du village, Vattetot-sur-Mer, qui varie avec les saisons. Mais le split-screen vient aussi accentuer un paradoxe : tandis que Toto tête son biberon et dort dans le panier du chien, au chaud dans la cuisine, les poules piétinent dans la neige. Les voisins épient la vieille dame par la fenêtre. L’animal est-il bien à sa place ? N’y a-t-il pas une forme de transgression à passer ainsi du monde sauvage au monde humain ? L’atmosphère de conte qui règne chez Madeleine prend dans le village un parfum de scandale. Les premiers à s’en émouvoir ce sont les chasseurs, qui veulent maintenir l’homme et l’animal bien à leur place et menacent de venir abattre le marcassin. La loi même interdit que l’on garde chez soi un animal sauvage. Le geste de Madeleine enfreint l’ordre séculier de la campagne, où l’animal est soit domestique, soit relégué dans la forêt comme gibier. Qu’il déborde sur le monde humain, le voilà classé nuisible et menacé d’extermination.

le versant animal

Cette discrimination paraît intolérable. Un groupe de sympathisants se rassemble autour de Madeleine et Toto : Monette la voisine, quelques membres du conseil municipal (parmi lesquels un Xavier Beauvois lunaire) et le cinéaste lui-même. Pourtant, observant Monette et Madeleine réunies autour de Toto dans la cuisine, Pierre Creton finit par admettre : “Au Moyen Âge on aurait brûlé les deux femmes et la bête.” Madeleine a beau vouloir réparer une injustice, sauver une victime de la cruauté humaine, l’étrangeté de son geste demeure. Ou plutôt l’étrangeté de l’animal pour l’homme reste irréductible, même au sein de la “tendre vie” qu’entend partager Madeleine avec son protégé.

Comme l’a si bien montré Jean-Christophe Bailly dans son livre Le Versant animal, l’animal sauvage a son propre monde, un monde silencieux depuis lequel son regard s’adresse à nous comme une énigme. Ce mystère, un extrait du Silence des bêtes d’Élisabeth de Fontenay, à propos de Lucrèce, le dit très bien dans le film : développant un modèle combinatoire et mécanique pour comprendre la nature, le philosophe ne parvient pas à rendre compte de l’animal. Sa présence reste insaisissable, frappant d’incohérence l’effort pour penser le monde. Cela n’empêche pas la rencontre, la fascination de l’homme pour ce mode d’être auquel il a autrefois appartenu, mais l’animal se tient sur le seuil, à la lisière du monde humain.

Ce seuil, plusieurs moments du film le donnent à ressentir. Comme le rappelle Bailly, l’animal sauvage tend à fuir l’homme, et toute apparition est comme une faveur qu’il nous accorde. Ainsi, le désir d’écrire un journal de Toto, qui saisit Madeleine, Monette et Pierre, est en partie mu par la possibilité d’observer ce qui habituellement se cache.

Mais c’est surtout quand le film s’embarque pour l’Inde, à la suite de Vincent, le compagnon de Pierre, que cette question du seuil devient sensible. Parti faire le relevé de maisons coloniales dans la région de l’Himachal Pradesh, Vincent confie à un médecin rencontré sur place le mélange de désir et de terreur qu’il éprouve face aux singes. Cette confession est suivie d’une séquence dans laquelle un macaque pénètre dans la chambre de Vincent endormi. L’animal s’approche de la caméra, mais ne s’éloigne jamais longtemps du rebord de la fenêtre, il circule entre l’ouvert du dehors et l’intérieur de la chambre : il inspecte, sonde, palpe, bouscule ce monde qui n’est pas le sien. C’est à la fois une joie et une frayeur de l’observer. Son regard, ses gestes semblent presque humains, et pourtant l’absence de parole nous sépare, rend le comportement de l’animal incertain.

un cœur irrésolu

Ce mystère, cette altérité, sont-ils propres aux animaux, aux sentiments que nous éprouvons envers eux ? Cet élargissement de la question, on le doit à une réflexion de Vincent, entendue alors que Pierre et lui s’avancent dans la mer : “Nos décisions de vie nous préservent de nous fondre dans l’autre, hors de ces moments privilégiés où le bonheur n’a pas à être retenu… ou plutôt cette abolition des frontières d’un corps et d’un esprit à l’autre, d’une maison à l’autre, n’implique pas la destructuration, l’abandon, mais l’irradiation sous une autre lumière.”

Ces paroles, préambule à un serment d’amour, disent bien le maintien de l’altérité dans la rencontre, cette autre lumière qui ne nous traverse pas tout entier, mais éclaire une part de nous-même. Dans cette altérité, il entre quelque chose d’animal, non pas l’animalité du désir, mais une certaine qualité d’être, de présence, qui s’éprouve dans le silence. Les quelques séquences où nous observons Pierre et Vincent, chez eux ou en promenade, sont faites de plans étonnement silencieux, que vient parfois recouvrir un air de musique. Un silence, on voudrait dire un bonheur, que les deux hommes partagent avec leur chien et les chats de la maison.

Dans la rencontre amoureuse, comme avec l’animal, il entre une part de silence. Quelque chose ne requiert pas le langage, mais la présence. Le langage peut venir renforcer le lien ou le rompre, mais c’est d’être là qu’il s’agit, d’être ensemble. Ce consentement au silence, en requiert un autre : celui de ne pas questionner les sentiments, mais de les accueillir, avec leurs incertitudes, leur caractère irrésolu. “Soyez patient en face de tout ce qui n’est pas résolu dans votre cœur”, déclare Madeleine en citant Rilke. Puis elle ajoute vers la fin du film : “On ne sait pas toujours de quoi sont faits les sentiments.”

C’est à ce genre de mystère qu’est confronté Pierre lorsqu’il rencontre Joseph, un vieil agriculteur qui achète en grande quantité de la nourriture pour chat : “Mon amitié jaillit comme une fleur […] irrépressiblement je le suivis.” Cette impulsion le conduit jusqu’à l’entrée de la ferme, où Joseph l’accueille sans lui poser de question. Ici aussi, comme avec l’animal, ce n’est pas une frontière qui nous sépare de l’autre, mais un seuil. L’encadrement de fenêtre par lequel Pierre observe Joseph dans sa salle à manger annonce celui où se tient le singe dans la chambre de Vincent. Ce seuil est le lieu incertain de l’enchevêtrement de deux réalités, de deux espaces tournés vers le dedans et le dehors. Il ressemble en cela aux récits de rêves qui viennent émailler le film, images flottantes, doublées d’un message qui nous touche, s’adresse à nous comme du fond de notre être.

vers la guérison

Ce que raconte le film, ce n’est donc pas simplement le journal de Toto, mais à partir de lui, par vagues ou ramification, des histoires d’affinité, d’amitié et d’amour, et à travers elles, une manière de voir la vie. Ce que vient réveiller l’animal, ce sont des histoires de vie, racontées la plupart du temps au seuil (encore un) de la vieillesse et dans un dialogue avec l’enfance.

Pour expliquer la réticence de Madeleine à se laisser filmer, Pierre a, au début du film, une formule riche de sens : “Le cinéma était pour elle une ineptie à côté de la vie qu’elle agençait poétiquement dans un mélange de rigueur et de négligé.” Riche de sens, car elle évoque indirectement l’art du cinéaste. Chez Pierre Creton se noue en effet un lien particulier entre le cinéma et la vie, fondé non seulement sur une manière de vivre, mais sur un choix de vie. Ancien étudiant aux beaux-arts, le cinéaste a choisi de s’installer dans la campagne normande où il travaille comme ouvrier agricole, et c’est depuis cet ancrage que se déploient ses films. S’il y fait entrer son entourage, professionnels, voisins et amis, il ne s’agit pas pour autant d’un simple enregistrement du quotidien, mais bien d’un agencement poétique, par lequel il passe de l’observation à la célébration (pour ne pas dire l’affirmation) d’une manière de vivre.

Dans Va, Toto !, les voix des personnages sont doublées par des acteurs (Jean-François Stévenin, Françoise Lebrun, Rufus…). Dès lors, toute vie devient récit de vie, elle est doublée d’une part de romanesque qui déjà la sauve, lui donne la liberté de s’inventer, au-delà du fait documentaire. Ce sauvetage, qui résonne avec celui du marcassin traqué par les chasseurs, est peut-être le cœur battant du film. Car que s’y raconte-t-il en matière de vie ? Des histoires d’enfance douloureuses auxquelles la vieillesse vient apporter une forme de guérison. Vincent battu par son père, Madeleine chassée de la maison, Monette privée d’éducation, Joseph qui rêve la nuit de la mort de sa mère, trouvent chacun une consolation : Vincent guérit de sa peur des singes, Madeleine et Monette se lient d’amitié, Joseph se voit prodiguer les soins de Pierre.

“Qu’est-ce qu’il advient des victimes, se demande Madeleine, sont-elles faites pour être sauvées ou sont-elles la preuve de l’incapacité du monde à réparer les injustices de leur naissance et de leur destin.” Les victimes dont parle Madeleine, au fond c’est l’ensemble des personnages, humains ou animaux, qui entrent dans le film, au gré des hasards et des affinités. Leur résilience ne serait possible sans les relations qu’ils nouent les uns avec les autres, cette compagnie à laquelle ils consentent, au-delà de toute définition. C’est à cette attitude envers la vie, qui dans sa capacité d’accueil et d’émerveillement conserve quelque chose de l’enfance, que le film rend hommage.

Sylvain Maestraggi, octobre 2019.