Asset Publisher

D’où vient l’envie des choses ?

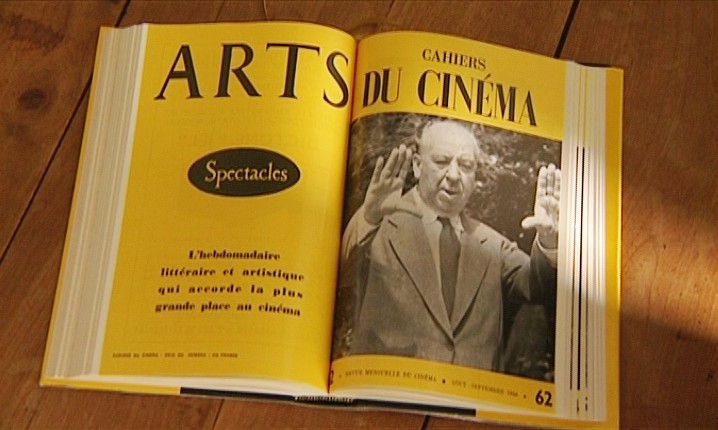

Réalisé par le critique, producteur et scénariste Jean-Jacques Bernard, Hitchcock et la Nouvelle Vague avoue dès ses premières minutes que le titre peut paraître “colossal”. Malgré cela, le film arrive à traiter son sujet : c’est-à-dire éclairer l’amour fou qu’il y eut entre les jeunes Turcs des Cahiers du cinéma et le cinéaste.

Cette relation n’était pas gagnée d’avance. Hitchcock était considéré, au mieux comme un habile faiseur, “un maître du suspense”, au pire, on regardait ses films avec une indifférence teintée d’animosité car son cinéma ne traitait pas des grands sujets (la paix, l’engagement etc.). Au pays des “jardins symétriques” et du “discernement”, des jeunes gens - des Cahiers du cinéma et de Positif - appuyés par des mentors tels qu’André Bazin ou Georges Sadoul, apportèrent au paysage moribond de la critique une fougue passionnée qui se cristallisa sur quelques cinéastes dont Hitchcock pour les Cahiers.

Le documentaire de Jean-Jacques Bernard se construit autour du souvenir de cette idylle, racontée par ceux qui l’ont vécue. On retrouve donc Chabrol en volubile riant, Rohmer mystérieux et appliqué, un Rivette timide et charmant, et encore Charles Bitsch et Luc Moullet ; le tout est ponctué d’extraits sonores des entretiens Hitchcock/Truffaut.

Bernard ne regroupe pas cette ancienne bande à part, il préfère les filmer individuellement.

Un enregistreur sur bande magnétique, symbole du temps des grands entretiens des Cahiers, fait office de fil d’Ariane : chaque interviewé rebondit sur l’entretien de l’un de ses anciens comparses réalisé dans le cadre du documentaire. Ce fil se transforme en un rhizome où chacun entre par le milieu de la conversation de l’autre et ne cesse de concourir vers la même ligne de fuite : Hitchcock a libéré la critique de la tyrannie du grand sujet, il a poussé à penser le rapport des corps dans l’espace, proposant ainsi à tout spectateur de sentir les possibles d’un devenir réalisateur. Hitchcock a éduqué les futurs metteurs en scène des Cahiers, il leur a fait saisir qu’il faut “être superficiel par profondeur” pour reprendre Nietzsche.

Pour Chabrol, les formes d’Hitchcock tendent vers “une volonté transcendantale” ; pour Godard “les techniques d’Hitchcock ne sont pas des ficelles mais des colonnes d’architectures” ; pour Rivette c’est “un dramaturge cornélien”, et pour Rohmer, “un maître de l’espace qui ne cessera de [l]’influencer”. Le film montre ce paradigme : Hitchcock et la Nouvelle Vague fut l’histoire d’une rencontre entre jeunes gens autour d’une figure qu’ils ont érigée, à juste titre, en monument, et la fin d’un territoire car à travers Hitchcock chacun des anciens critiques est parti vers son style comme sur une île. Cinquante ans plus tard, ce n’est plus la parole échangée sur Hitchcock qui les rassemble mais une parole écoutée à travers des bandes magnétiques. D’ailleurs, Hitchcock et la Nouvelle Vague s’ouvre sur les feuilles d’automne de Mais qui a tué Harry ?, nourrissant cette constante mélancolique impression d’un paradis perdu.

Les films d’Hitchcock indiquèrent à la Nouvelle Vague de porter tout leur effort sur l’image ; celle-ci n’étant pas pensée comme du visuel, au sens que lui donnait Daney, mais comme consubstantielle au régime esthétique de l’art, pour reprendre les propositions de Jacques Rancière, où l’image crée du dissensuel – pour le dire plus simplement, elle crée “autre chose”. C’est également le propos de Raoul Coutard, indispensable compagnon de route de la Nouvelle Vague.

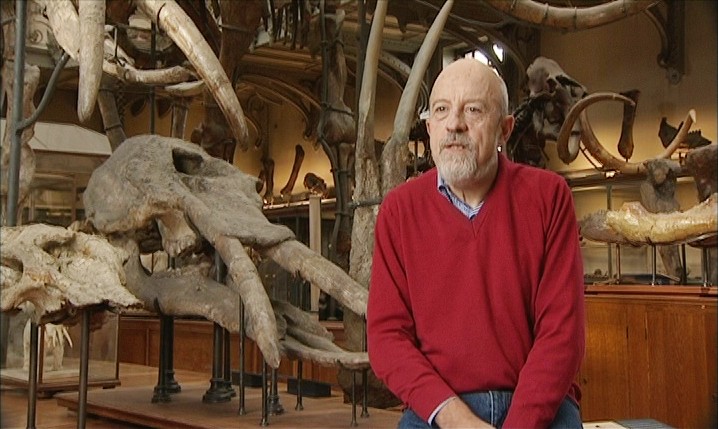

Raoul Coutard de Saïgon à Hollywood, de Matthieu Serveau, retrace l’itinéraire d’un chef opérateur légendaire devenu “filmeur en filmant”. Le film s’ouvre sur les voix de Costa-Gavras, Pierre Schoendoerffer et Jacques Perrin, qui introduisent leur collaborateur et ami. La suite consiste en un entretien avec Coutard, ponctué d’extraits de films et de photographies, où il conte la façon dont il est “entré dans le cinéma en mangeant une soupe chinoise”. Comme dans son récent livre d’anecdotes 1, mais avec toute sa gouaille en plus, il raconte son parcours qui commença par un engagement militaire, puis un poste de photographe à l’Institut géographique national en Indochine où il rencontra le cinéaste de La 317ème section. Chemin faisant, il croisa le producteur Georges De Beauregard qui n’avait qu’un seul secret : “Pour gagner de l’argent au cinéma, il faut faire de très bons films pour pas cher.” Et Coutard se retrouva embarqué sur le tournage d’À bout de souffle, où sa photographie révolutionna le cinéma ; avec Truffaut (Tirez sur le pianiste, Jules et Jim, La Peau douce) ; avec Demy (Lola) ; avec Costa-Gavras (Z, L’Aveu) ; et bien sûr Godard (À bout de souffle, Pierrot le Fou, Le Mépris, pour s’en tenir à trois titres). Son travail contribua à ce qu’Alain Bergala nomme “la modernité nécessaire”. Pour Bergala, des auteurs comme Welles ou Resnais sont du côté de la “modernité conceptuelle” où toute une réflexion au préalable pousse leurs films à adopter des formes nouvelles. Alors que le travail visuel de Coutard répond aux appels d’une “modernité nécessaire”, où c’est au moment du tournage que des formes s’improvisent, se déconstruisent pour se singulariser, permettant ainsi à cette fameuse fenêtre sur le monde qu’est le cinéma de s’ouvrir à tous vents.

Un cinéma à réinventer comme l’amour. Voici en substance la façon dont s’ouvre le documentaire Godard, l’amour, la poésie. Luc Lagier s’interroge sur la période flamboyante de l’œuvre d’un des pères ou/et éternel orphelin de la Nouvelle Vague. Cette période va de 1960 à 1965 et se confond avec le visage triste et beau de son actrice, Anna Karina. Lagier ne s’intéresse guère aux anecdotes, laissant Jean Douchet résumer l’histoire de ce couple mythique en quelques formules laconiques : “Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont quittés.” Décomposé en triptyque (Godard avant Karina, Anna et La vie, après), le documentaire questionne un des fameux aphorismes de Godard : “Au cinéma, il ne faut pas filmer machin ou machine mais ce qui se passe entre.” Que se passait-il donc dans la vie de Godard lorsqu’il tourna Le Petit Soldat, Le Mépris, Alphaville et Pierrot Le Fou ? Une histoire d’amour, une passion dévorante, l’évolution du regard d’un cinéaste, avec, en toile de fond, le désenchantement d’un cinéma qui ne cesse de clamer que “toute civilisation est mortelle”. À sa façon, Godard a entretenu les interférences entre la vie et les films qui existaient déjà dans le cinéma des icônes de la Nouvelle Vague : Jean Renoir et ses actrices, Rossellini et Ingrid Bergman, etc. La voix d’Anna Karina parsème le récit et semble nous dire ce que Louis Skorecki a écrit : “Je ne suis pas revenu du pays Godard, ce pays de cocagne irritant et râpeux, tellement généreux qu’on s’y perd à tous les coups. Se perdre au cinéma, c’est la définition du cinéma. Se perdre chez Godard, c’est indispensable.” 2 Il me semble qu’on ne peut être au plus près de La Nouvelle Vague qu’en la considérant comme un éternel amour… en fuite.

Traversés par la même légère brise mélancolique, ces trois documentaires ont l’intelligence d’aborder la Nouvelle Vague par les bords, refusant ainsi la tentation du monument. Lui rendre hommage, ce n’est pas l’enfermer dans une définition, c’est croiser son regard en biais. Et pour les irréductibles réducteurs qui se demandent sans cesse ce que la Nouvelle Vague voulait dire, il faut leur répondre, en Rimbaud : elle voulait dire ce qu’elle voulait dire “dans tous les sens et littéralement” !

Florian Torrès, août 2008.

1 Raoul Coutard, L’Impériale de Van Su – Comment je suis entré dans le cinéma en dégustant une soupe chinoise, Ramsay Cinéma, 2007.

2 Louis Skorecki, Dialogues avec Daney, PUF, 2007.

Hitchcock et la Nouvelle vague de Jean-Jacques Bernard

Hitchcock et la Nouvelle vague de Jean-Jacques Bernard

Raoul Coutard de Saïgon à Hollywood de Matthieu Serveau

Raoul Coutard de Saïgon à Hollywood de Matthieu Serveau

Godard, l'amour, la poésie de Luc Lagier