Apprendre à renaître

Il existe peu de documentaires consacrés à des philosophes de leur vivant. L’exemple le plus célèbre est sans doute L’Abécédaire de Gilles Deleuze, réalisé par Pierre-André Boutang en 1988, mais qui ne fut diffusé, selon la volonté du philosophe, qu’après sa mort, survenue en 1995. “Je suis réduit à l’état d’archive… à l’état de pur esprit. Je parle d’après ma mort, et on sait bien qu’un pur esprit, il suffit d’avoir fait tourner les tables, ce n’est pas quelqu’un qui donne des réponses très profondes ni très intelligentes. C’est un peu sommaire.” C’est ainsi que, mi-inquiet, mi-espiègle, Gilles Deleuze s’adresse à son interlocutrice Claire Parnet en ouverture du film. Parler d’après sa mort, voilà qui semble rassurer le philosophe. Pourquoi cette méfiance vis-à-vis de l’enregistrement ? Assis dans un fauteuil, isolé dans un appartement, Deleuze est invité à exposer lettre après lettre le contenu de sa pensée. Le moyen d’expression habituel du philosophe, ce sont les séminaires et les livres, c’est-à-dire l’élaboration de la pensée dans la parole et l’écriture, la formulation provisoire et sans cesse reprise. L’enregistrement interrompt ce processus, il arrache parole et pensée à la continuité du temps, les fige de manière définitive. La captation en outre suscite la réflexion sur soi, mobilise la conscience, impose d’être fidèle à soi-même. Deleuze, penseur du devenir et de l’impersonnel, qui s’est opposé à la réduction du sujet à une unité close pour décrire les lignes de force qui le traversent, ne pouvait que craindre d’être changé en pur esprit par la caméra : abstrait du temps, privé de corps et chargé de l’autorité de celui qui parle sans réponse possible.

Loin de l’ironie morbide de L’Abécédaire, dans Le Jeu de l’oie du professeur Poilibus, il est souvent question de renaissance. Cela commence par une citation de Clément Marot qui, s’adressant à l’Amour, dit à peu de chose près : “Amour, tu as été mon maître […] Si je pouvais deux fois naître / Ah, comme je te servirais !” René Schérer explique qu’il est “re-né en 1968”, à l’âge de 45 ans, et qu’il tient la faculté de renaître pour primordiale : “Sans elle, on est jamais en position de devenir quoi que ce soit.” Plutôt que la mort (souvenons-nous que, pour Platon, “philosopher, c’est apprendre à mourir”, se détourner du matériel et du sensible pour se tourner vers l’intelligible), c’est ici la vitalité, l’augmentation de la puissance d’agir, selon l’expression de Spinoza, qui est à l’horizon de la philosophie. Si quelques citations de Péguy et de Beaumarchais évoquent la jeunesse enfuie et la tristesse du temps qui passe, l’éloge de la durée, de la renaissance et de l’empreinte, réserve au temps toute sa richesse. Cette réflexion sur le temps se conjugue ailleurs avec une réflexion sur l’autre : “La première chose que l’on pense dans la vie, c’est précisément pourquoi n’ai-je pas été quelqu’un d’autre. […] C’est ça que je regretterai purement et simplement dans l’existence, de n’en avoir pas eu plusieurs. On n’en a pas eu assez.” Ces paroles, montées sur des images super-8 de Lionel Soukaz montrant des jeunes gens jouant à saute-mouton sous l’objectif d’un Schérer caméraman, suggèrent que le désir d’être un autre, né de la finitude de l’existence, trouve à se résoudre de deux manières : dans le désir et la rencontre de l’autre et dans les démultiplications de l’imagination, du jeu et du rêve. C’est sous ces deux espèces que René Schérer nous est présenté.

un portrait à facettes

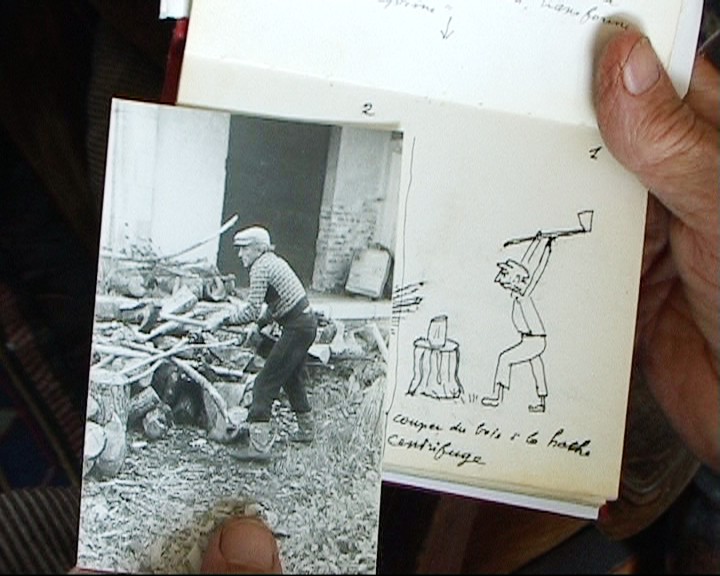

Le portrait du philosophe n’a rien d’académique. Il n’est pas isolé par le dispositif du film, mais saisi dans sa quotidienneté, loin du contexte universitaire, entouré de ses proches, dans son appartement ou à la campagne, vacant aux travaux du jardin, en promenade ou au supermarché, mais surtout, c’est la chose la plus remarquable, toujours en conversation. Le philosophe n’apparaît jamais seul, mais en dialogue constant avec divers interlocuteurs, essentiellement des jeunes gens et des enfants de son entourage. Il y a donc toujours une place pour l’autre. René Schérer est entouré d’une communauté de personnages, d’anciens soixante-huitards en vacances dans les Cévennes et leur progéniture, qui donnent au film des allures de film de famille, famille dont Franssou Prenant fait partie. René Schérer n’est donc pas un simple sujet de film. La réalisatrice fait le portrait de quelqu’un dont elle est proche et pour qui elle a une affection manifeste, ce qui donne toute sa chair au personnage. Cette proximité autorise en effet tous les jeux. Un dialogue platonicien entre le philosophe et un jeune homme au cours d’une promenade laisse apparaître sa mise en scène : d’un plan à l’autre, les protagonistes, comédiens de circonstance, reprennent leurs tirades. Sans souci du vraisemblable, Franssou Prenant n’hésite pas à jouer du doublage, à désynchroniser le son et l’image, pour privilégier la teneur de l’instant. René Schérer s’y prête volontiers, lui qui le premier s’est inventé un personnage, un double, le Professeur Poilibus, dont il dessine les aventures sur des carnets, commentaires ironiques sur les situations de tous les jours ou transcription imaginaire de son parcours de philosophe. Avec humour, et peut-être un brin de coquetterie, il n’hésite pas non plus à se mettre une fleur sur l’oreille ou à incarner, en passant dans l’épaisse fumée d’un tas de feuilles, “Empédocle se jetant dans l’Etna”.

La philosophie dans Le Jeu de l’oie du Professeur Poilibus n’apparaît donc pas comme un discours abstrait mais compose avec la vie. Ce discours se divise encore en deux facettes : la parole de Schérer, qu’il adresse aux autres protagonistes devant la caméra, et les extraits de textes lus en voix off par Franssou Prenant, qui résonnent avec les images ou nous emmènent ailleurs. Deux régimes de parole avec leur rythme propre, leur expressivité, leur séduction. Le portrait du philosophe est celui d’un être de paroles. René Schérer, qui proclame vers la fin du film qu’il vaut mieux parler le moins possible et ne point écrire, ne cesse presque jamais de parler, sans qu’il soit certain que ses interlocuteurs, les plus jeunes en tout cas, l’écoutent avec attention. Cette parole, traversée par des références et des citations, qui s’étire pour aller au bout d’elle-même, qui propose et argumente, est le médium de la réflexion, l’instrument d’une pensée constante, toujours en mouvement. Lui répond l’écriture, qui appartient à une autre temporalité, qui ménage ses effets et emporte la conviction par la maîtrise d’un style sobre et léger, par un art subtil de la formule et du renversement. La démonstration philosophique ne va pas ici sans l’imagination que l’on croit réservée à la littérature au nom de l’objectivité. Comme le suggèrent les dessins du Professeur Poilibus et les images super-8 qui accompagnent certains textes – images d’Alger, de Beyrouth ou d’ailleurs – penser, c’est voyager, c’est, comme le dit Schérer, construire une “fiction”, une “chimère”. C’est penser le possible, ou l’impossible, contre le réel. La pensée selon Schérer est proprement utopique. C’est ce qui fait sa force critique et sa radicalité.

désir et utopie

La notion d’utopie qui tient dans la philosophie de René Schérer une place centrale est inspirée des théories de Charles Fourier, penseur du début du xixe siècle (1772-1837), auquel il a consacré de nombreuses études. Fourier, qui fut reconnu par Marx comme un représentant estimable du socialisme français et qui exerça une certaine influence sur les intellectuels de son siècle, a connu la Révolution française, vu la montée de la classe bourgeoise et le développement de l’industrie et de l’économie capitaliste. De la Révolution, il a gardé l’horreur de la violence politique ; de l’économie et de l’industrie, l’horreur de la spéculation et de l’asservissement de l’homme par le travail ; de la société bourgeoise, l’horreur d’une morale qui réprime le désir. L’ensemble de ces griefs dresse le tableau de ce que Fourier stigmatise sous le nom de civilisation, avec quoi il entend marquer un écart absolu pour fonder une société nouvelle : la société “harmonienne”, seule capable de réaliser le bonheur de l’homme. Cette utopie, qui trouve sa forme architecturale dans le phalanstère, repose sur l’idée que la société peut fonctionner de manière harmonieuse si, plutôt que de contraindre ses membres par la morale et la loi, elle donne à chacun la possibilité d’agir suivant ses passions, passions qui, composées selon leur complémentarité, forment les forces productives de la communauté. Ainsi ce n’est pas la contrainte qui règle la cité harmonienne, mais l’attraction passionnée.

Cette utopie a regagné une actualité parmi les mouvements de Mai 68, et a trouvé, de l’avis de René Schérer, un écho dans la philosophie de Gilles Deleuze et Félix Guattari, telle qu’elle s’est formulée à ce moment-là dans L’Anti-Œdipe et Mille plateaux. Contre la psychanalyse qui rabat le désir sur la norme familiale bourgeoise, en le conformant au complexe d’Œdipe, Deleuze et Guattari développent la schizo-analyse, qui s’appuie non sur le renoncement au désir, mais sur son expérimentation. Comme chez Fourier, le désir est pour Deleuze et Guattari une force de production. Si pour Fourier, le désir se définit par le caractère infinitésimal de son objet qui établit sa différence spécifique et commande la grande diversité des passions qu’il faut harmoniser, chacune devant être satisfaite au sein de la société, pour Deleuze et Guattari, la singularité du désir tient à sa complexité. Il n’est jamais désir d’une seule chose, mais se présente toujours dans un ensemble, comme agencement de plusieurs éléments. Cet agencement est dynamique, c’est un devenir auquel aucune identité générique ne peut être assignée. Aux entités majoritaires et répressives, l’Homme, l’État, la Famille, s’opposent les devenirs-mineurs, les agencements singuliers du désir.

Inspirée par Fourier, proche de celles de Deleuze et de Nietzsche, la philosophie de Renée Schérer est bel et bien une philosophie du désir. Contre l’antique dualisme qui sépare le sensible et l’intelligible, le corps et l’âme, qui institue la supériorité de la raison sur les passions, il défend que toute pensée authentique a pour origine un sentiment, une émotion, un désir. Le désir qui ne trouve pas à se satisfaire dans le monde provoque la colère, l’indignation, éveille le sens critique. Il est proprement une vertu philosophique. À la suite de Nietzsche, Renée Schérer affirme que les valeurs transcendantes de la morale sont toujours relatives aux intérêts qui les ont fait naître. En s’opposant aux passions, en les condamnant comme mauvaises, la raison refoule ce qui la fonde. La philosophie a donc pour tâche de faire émerger ce qui est caché, les désirs refoulés, et de faire redescendre sur terre ce qui se tient au ciel, les valeurs transcendantes. De là naît une conception originale de l’utopie. L’utopie n’est plus seulement la construction imaginaire d’une société idéale, comme chez Thomas More ou Tommaso Campanella, l’utopie, “c’est le réel” : contre les mensonges du refoulement et de la transcendance, l’utopie affirme la réalité du désir. Dès lors, elle s’attache à libérer les désirs contraints ou à dénoncer les contradictions du monde actuel, pour montrer qu’un autre monde est désirable. Les grands discours civilisateurs se sont érigés sur l’exclusion ou la destruction de l’autre : asservissement du sauvage et marche forcée vers la modernité. Selon Schérer, l’utopie de notre temps est celle qui doit donner à l’autre sa place pour garantir la paix : l’hospitalité.

faible force

L’utopie est définie comme ce qui est “nécessaire et impossible, nécessaire parce qu’impossible”. Étrange paradoxe. Peut-être s’oppose-t-il à la théodicée de Leibniz qui justifie le mal dans l’histoire par l’idée que tout ce qui advient n’advient que parce qu’il est possible, et que dans le meilleur des mondes possibles, qui est le monde réel, le mal est nécessaire en tant que, du point de vue de Dieu qui connaît tous les autres mondes possibles et possède une vision globale de l’histoire, il est toujours un moindre mal. Or ce que veut démontrer l’utopie c’est le contraire. Elle refuse d’accepter le monde réel sous prétexte qu’il est le meilleur possible. Contre le fait accompli, l’ordre établi qui soit se résigne au mal, soit s’enferme dans les contradictions entre le discours moral et le règne de l’injustice, l’utopie défend la nécessité d’un autre monde fondé sur l’harmonie et le bonheur des hommes. Monde inexistant à quoi tout s’oppose, rendu impossible, mais monde nécessaire parce que désirable, parce que fondé sur la réalité du désir qui, quoique nié dans le monde réel, ne cesse pas pour autant d’y agir. Monde d’autant plus nécessaire, urgent, impératif qu’il est impossible.

Mais cet impossible renvoie également à la faiblesse de l’utopie. Parce que minoritaire, l’utopie n’est dotée que d’une “faible force” (selon l’expression de Walter Benjamin). C’est l’aporie de l’utopie de ne savoir exactement quels sont ses moyens. Fourier écœuré par la Révolution s’opposait à toute prise du pouvoir par la violence. Il pensait qu’une fois construit un premier phalanstère, le bonheur de la société harmonienne suffirait pour convaincre le monde. Plusieurs années, il a attendu qu’un mécène finance son projet, mais en vain. Ce manque de moyens, pas au sens de la pauvreté, mais de la faiblesse, de la minorité, de l’empêchement, est dans le film de Franssou Prenant quelque chose qui pèse imperceptiblement sur le présent. Dans Le Jeu de l’oie du professeur Poilibus, la vie passée de Renée Schérer, sa biographie, n’est que rarement évoquée : c’est un portrait au présent. Il y a pourtant une présence du passé. Schérer s’inscrit dans une tradition qui relie les siècles, la philosophie, et témoigne d’une période qu’il a vécue : Mai 68. Or c’est à l’aune des espérances de 68, que se mesure dans le film la tristesse du présent. Contre la prétention de croire que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, le film montre comment les mots de révolution, de communisme, de liberté ont perdu leur sens. Les réflexions des jeunes gens lors de conversations avec René Schérer tendent à montrer que la liberté se confond aujourd’hui avec l’individualisme et l’isolement, et que la volonté de changement, la capacité d’indignation s’épuisent. Avec l’échec du communisme historique, toute alternative au capitalisme, tout rêve d’une autre société semblent avoir disparu. L’époque est au repli. La révolution cède la place à la résistance, qui si elle n’est pas capable de changer le système n’est peut-être plus qu’une forme de survie.

Entre survivance et résistance, est-ce là que se situe la pensée de René Schérer ? La radicalité de sa philosophie n’a d’égale que la faiblesse de ses moyens. Déchue de sa souveraineté par refus de s’aligner avec le pouvoir, engagée auprès des minorités dans un devenir-mineur, elle est une force du passé, pour citer Pasolini qu’affectionne Schérer, dont le présent a grand besoin pour raviver la flamme du désir et de la liberté.

Sylvain Maestraggi, décembre 2009.