Maurice Pialat : la tristesse durera toujours

Anne-Marie Faux et Jean-Pierre Devillers se penchent avant tout sur la parole de Maurice Pialat (1925-2003). Le premier mot qu’il prononce dans le documentaire est celui d’abandon. Tout au long d’une œuvre à la fois cohérente et multiple, Pialat n’a en effet cessé de revenir sur cette douleur originelle comme on passe sa main sur une vieille blessure. Des parents abandonnent leur enfant (L’Enfance nue, 1968), un fils sa mère (La Gueule ouverte, 1974), une femme aimée son compagnon (Loulou, 1980), Dieu sa créature (Sous le soleil de Satan), la société son peintre (Van Gogh, 1991). Mais cet abandon est réversible : c’est aussi le peintre qui abandonne le monde, l’homme Dieu, un homme une femme, etc. À propos de ce thème dans L’Enfance nue, un journaliste demande à Pialat si c’est à cause de son enfance qu’il a réalisé le film ; le cinéaste répond : “Directement, certainement pas ; et indirectement certainement. On ne peut pas aborder certains sujets sans qu’il y ait une nécessité, une raison profonde.” Celle-ci naît aussi bien d’un sentiment intime que d’une observation de la société de son temps. En effet, l’histoire du petit François permet de dresser un état des lieux de l’enfance dans le nord de la France en 1968. En faisant une recherche sur les enfants placés en famille d’accueil, Maurice Pialat rencontre les Thierry et leur demande de jouer leur propre rôle tandis que les enfants, eux, n’ont rien d’enfants abandonnés. La maison, celle des Thierry, devient un vrai décor de cinéma : François casse la porte de la chambre quand on l’enferme, la cuisine donne lieu à quelques scènes théâtralisées, et quand Monsieur Thierry montre ses propres photos à François, il livre son récit personnel de la Résistance. “Je les vole”, dit Pialat, qui, dans le même mouvement, leur donne aussi le droit à la parole et à l’image. Des dix-sept heures du premier bout à bout, le film se réduit à une heure vingt : son cinéma naît au montage, lieu où la matière foisonnante s’agence en une fiction tranchante.

réel et imaginaire

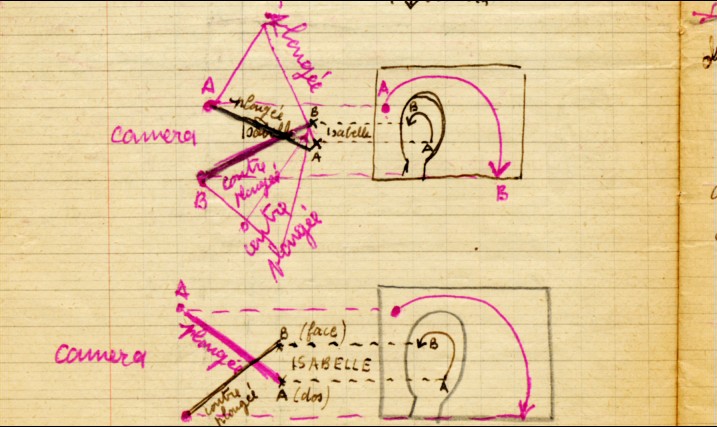

Un plan de Passe ton bac d’abord (1978) pourrait bien résumer cet art du glissement progressif dans la vraie vie : un mouvement de caméra suit Sabine Haudepin qui, un cornet de frites à la main, en offre à qui veut dans un bar de Lens. On peut voir dans cette main tendue un passage de relais des acteurs aux non-professionnels. En effet, au fur et à mesure du tournage, donc du récit, Pialat délaisse le couple principal interprété par deux jeunes acteurs venus de Paris, Philippe Marlaud et Sabine Haudepin, au profit des non-professionnels de Lens. Les deux comédiens sont comme trop apprêtés, trop conscients de leur image dans leur petit blouson en cuir, les cheveux bien coupés. Au contraire, tel personnage aperçu au second plan lors de scènes collectives occupera un moment le devant de la scène. Ainsi, la jeune fille qui se marie au début et qui disparaît ensuite se révélera in fine le personnage le plus mature. Elle avouera au personnage du jeune Don Juan à la fois son amour et l’impossibilité de toute relation entre eux. Déclaration d’amour qui soudain dévoile que la vie traverse tous les personnages, même les figurants. Ainsi, tout personnage principal peut devenir secondaire, et vice-versa. Mais si Pialat fait improviser les non-professionnels pour saisir leurs attitudes et leur langage, les situations amoureuses sont souvent beaucoup plus complexes que celles qu’ils vivent dans la réalité. D’abord, le cinéaste abandonne l’artifice du scénario pour s’intéresser aux êtres réels, mais ensuite il laisse ressurgir son propre imaginaire pour obtenir une réalité transfigurée.

Dès ses débuts, Pialat côtoie les limites du documentaire et de la fiction avec L’Amour existe (1960) et des courts métrages de commande dits les courts métrages turcs. D’amour, il n’est pas question dans ce premier film, seulement constitué de travellings en noir et blanc le long d’immeubles de banlieue, de plans de bidonvilles et de pavillons petits-bourgeois. Une voix off poétique décrit la désespérance urbaine, l’aliénation des transports et du quotidien.

De même dans sa série en Turquie, Pialat superpose à des plans très proches de ceux des frères Lumière une voix off littéraire citant Gérard de Nerval, Stefan Zweig, ou le poète Nazim Hikmet dans Maître Galip (1964). Dans ce dernier, la phrase J’ai soixante ans résonne sur des images de ruines, tandis que les mots le bruit du moteur déborde de nostalgie s’inscrivent sur l’image d’un bateau qui fume. Le réalisme des images volées contraste avec le lyrisme du texte. La matière vivante de ce cinéma naît du choc original entre fiction et document.

Dans leur film Maurice Pialat, l’amour existe, Anne-Marie Faux et Jean-Pierre Devillers métaphorisent cette méthode par l’image d’un chemin boueux. Certes, ce plan fait référence au final de La Gueule ouverte ; toutefois ce paysage évoque aussi une matière en perpétuelle décomposition et recomposition. Toute la pensée du cinéma de Pialat est dans le geste même d’imposer une image de fiction à un réel informe ; mais en retour, l’image obtenue, pour rester honnête doit prendre en charge les mouvements du réel.

tristesse et beauté

Dans le cinéma de Pialat, non seulement le monde change, mais ses personnages changent d’avis sur le monde. Quand Jean Yanne cite Cesare Pavese dans Nous ne vieillirons pas ensemble (1972), c’est pour faire ce constat d’échec : “La vie m’avait paru horrible mais je me trouvais encore intéressant moi-même. Maintenant c’est le contraire, je sais que la vie est merveilleuse mais que j’en suis exclu.” De même, quand Pialat acteur débarque dans À nos amours (1983) lors de la fameuse scène du repas, il explique ainsi la phrase la tristesse durera toujours qu’aurait prononcée Van Gogh sur son lit de mort : “En fait, je pensais comme tout le monde, je croyais que c’était triste d’être un type comme Van Gogh, alors que je crois qu’il a voulu dire que c’est les autres qui sont tristes… Vous ne pensez pas ?” Si le sens des deux sentences s’oppose, la réalité est la même : fondamentalement, l’homme vit en inadéquation avec le monde. Le cinéma de Maurice Pialat est donc un cinéma de la déception. Car même si on a peu cru, on ne se sent pas moins trahi. “Chacun a sa manière propre d'être trahi, comme il a sa manière de s'enrhumer”, écrit Proust dans Albertine disparue.

Mais alors, quelle est la place de l’art dans un monde qui déçoit à ce point ? Pialat aurait voulu être peintre. L’image de Sandrine Bonnaire en figure de proue au début d’À nos amours et le bleu du commissariat de Police (1985) en portent indéniablement la trace. Mais sitôt qu’elle apparaît, la peinture est frappée d’inanité : la voix de Klaus Nomi envahit le plan et Bonnaire se retourne pour sourire vers la caméra ; les voyous qui surgissent dans la pièce font vite oublier la couleur du mur.

Dans Van Gogh, la propre main du cinéaste étale le bleu sur la toile blanche, comme pour signer davantage la ressemblance entre sa quête et celle du peintre. Son film est l’inverse d’une biographie officielle. Certes, la chambre du peintre ressemble trait pour trait à celle des tableaux, mais c’est pour évoquer sa pauvreté, car Pialat ne découpe pas le réel selon le cadrage des tableaux. Si toute la peinture de la fin du XIXe siècle défile, c’est un effet de réel supplémentaire et jamais la recherche d’une picturalité : la longue scène de bal épuise les acteurs et dépasse en folie le modèle Toulouse-Lautrec. Comme dans une dernière réplique sans appel, Pialat et son monteur, Yann Dedet, cut dès qu’une beauté trop facile pourrait s’installer, évitant ainsi toute linéarité : les scènes qui durent alternent avec les scènes coupées net. Au fond, le film est mal fait, fuyant une idée du cinéma que Pialat exècre, quand tout est bien, et finalement tout est moche, dit-il dans Maurice Pialat, l’amour existe. S’il bouscule, fêle la beauté, c’est pour mieux en montrer le prix.

La tristesse, donc, durera toujours. À la dernière phrase de Van Gogh, répond comme un espoir le titre du premier court métrage. La voix off de L’Amour existe débute en effet par la description du miracle cher à Pialat, celui du cinéma des frères Lumière : “Longtemps, j’ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d’objets qu’on ne pourra plus jamais appréhender.” Ce longtemps proustien correspond au regard d’un enfant s’approchant d’une fenêtre pour voir un train passer. Au fond, le geste de Pialat tient aussi d’une recherche du temps perdu : ce qui a été abandonné est finalement retrouvé. Ses films redonnent à vivre la brutalité d’un monde qui fuit, et qui, malgré sa médiocrité, sera regretté. Car c’est en dressant précocement le tombeau de ces objets et de ces êtres qu’on ne pourra plus jamais appréhender que Pialat saisit ce miracle du juste avant, comme un c’est fini qui précèderait la fin.

Martin Drouot, août 2008.