Sisältöjulkaisija

Malek Bensmaïl, un cinéaste à part dans le paysage algérien

Dans un pays où le cinéma est réduit à peau de chagrin ─ engoncé dans les oripeaux du mythe du héros de la guerre de Libération et résolument figé dans le passé ─, quelle place occupe le documentaire, quasi-inexistant, en Algérie ? Utilisé durant la guerre de Libération comme moyen d’information et de propagande, boudé dans l’Algérie post-Indépendance, les tenants du pouvoir craignent et rejettent ces films perçus comme anti-système, susceptibles de raviver des événements qu’ils veulent enterrer.

“N’est-ce pas l’enjeu du documentaire que de montrer les failles ? N’est-ce pas cela qu’on appelle la citoyenneté ? Aux politiques, aussi, de voir les films, prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer les choses, plutôt que pratiquer inlassablement la censure. ”

En 1996, en pleine guerre civile, Malek Bensmaïl décide de filmer le réel car d’après lui, le documentaire a la capacité de traduire une réalité sociale, culturelle et politique, de montrer une Algérie en vie, qui bouge, se cherche.

“Plus que la fiction, le documentaire est capable de questionner mais aussi de contrer le mythe. Pas pour le détruire, mais pour lui donner sa juste place afin qu’il n’écrase pas la société. Je sais que filmer le réel, ça peut déranger, mais je sais aussi que ça fait grandir. Je ne fais pas des films pour faire des films. Je fais des films pour créer une mémoire, avec les gens, pas sur les gens. C’est aussi le baromètre de la démocratie. Quand on arrive à voir au cinéma ou à la télévision des documentaires qui reflètent une réalité politique et sociale qui accuse, c’est qu’à priori le baromètre est plutôt positif. Sinon, c’est qu’on n’y est pas encore... À ce jour, aucun de mes films n’a été distribué en Algérie, ni montré à la télévision algérienne. Je donne mes films à pirater, en Algérie, via un site. Avec le documentaire, j’aborde les choses de manière frontale. La fiction est toujours sous emprise d’une certaine autocensure. Exemple : les films du monde arabe ont une forme de retenue, avec beaucoup de métaphores pour exprimer les choses, et deviennent manichéens. Dans le documentaire, il y a une forme de réalité brute que j’aime bien capter, observer, travailler, malaxer, ciseler. Les personnages sont magnifiques. Je prends le temps de trouver des tronches, ce sont des gens de la vie.”

Le documentaire est un cri. Il faut pouvoir l’entendre. Son premier cri, le cinéaste le pousse en 1996, avec la réalisation de Territoires, documentaire de création qui répond à l’urgence d’un double désir. Filmer de manière obsessionnelle une terre en folie avec son cortège de maladies identitaires, crises idéologiques, violences de l’acculturation et de la religion, dégradation de l’enseignement ; et enregistrer le quotidien d’une société en quête d’identité, de construction et de savoir ─ un vaste terrain vague.

“Il est urgent de se regarder en face, de comprendre qui nous sommes en devenir, de produire des images nous-mêmes, sur nous-mêmes. Créer une sorte d’album de famille, un imaginaire à partir du réel, et dans le même temps, une mémoire audiovisuelle pour nos enfants. Je considère chacun de mes films comme une archive. Il n’y en a pas ; on est contraint de se tourner vers l’INA.”

Territoires sera suivi de Décibled, la fusion musicale au cœur de l’Algérie (1998), un film qui se situe à contre-courant de l’hégémonie du raï sur la scène pop moderne maghrébine. Portrait attachant de musiciens en exil, représentatifs des nouvelles tendances de la musique algérienne : entre tempo saharien, châbi, chaoui, arabo-andalou, électronique ou reggae, des musiques et chants qui se font l’écho de l’exil, des questions d’identité, et portent un regard sur l’Algérie autrement qu’un pays ensanglanté, déchiré et à l’horizon bouché.

En 1999, il coréalise avec Noël Zuric Boudiaf, un espoir assassiné, un portrait de celui qui avait misé sur le peuple pour redresser le pays, combattre l’intégrisme et le terrorisme, redresser l’économie, ancrer l’Algérie dans la modernité et dénoncer la mafia politico-financière. Après son assassinat par un des officiers chargés de sa sécurité en 1992, l’enquête ne révèlera aucune information sérieuse. Déprogrammé par Arte pour ne pas gêner la présidentielle algérienne de 1999, le film fut reprogrammé plus tard.

Chacun de mes films est une pierre en plus dans la maison Algérie que j’essaie de construire

Son choix l’a porté vers le documentaire, influencé dans ses partis pris esthétiques par un premier souvenir de cinéma, Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica (1948), chef d'œuvre du cinéma néo-réaliste italien. Il garde encore en mémoire ces images de ce père et son fils, des espaces qu’ils traversent, images devenues celles évidentes de l’Italie de l’après-guerre, que l’enfant de Constantine, fasciné, avait alors transposées dans son Algérie natale.

“L'enfant n'est-il pas l'interrogateur idéal et obsédant de notre époque ? A la fois témoin oculaire et victime innocente de la misère, de la ruine morale, de la violence, de l’exclusion, il est un appel à une éducation et une humanité nouvelles. L’enfant est la figure du déshérité/héritier, à qui les adultes doivent rendre des comptes sur l’état de l’Algérie et des soins pour son avenir.”

Avec un regard lucide et ses propres questionnements, Malek Bensmaïl fouille et décrypte la société algérienne à travers des prismes chaque fois différents.

“Rentrer à l’intérieur de ceux qui parlent de leur réalité, avec leur temps et leurs propres mots, faits de silences, d’hésitations, d’émotions et d’autodérision ─ le sport national des Algériens.”

En contrepoint d’une société uniformisée où le collectif prime sur l’individu, il bâtit une œuvre artistique centrée sur le vécu, l’humain dans chacune de ses singularités, et il fonde sa démarche sur un principe simple : aimer les personnages qu’il filme, même dans leurs contradictions, leurs colères, leurs joies, leurs angoisses, dans une pluralité d’espaces, d’univers et de décors. En toile de fond de tous ses films et des sujets qu’il aborde, il insiste sur les dualités de la société algérienne : tradition et modernité, religieux et politique, une langue/des langues et leurs enjeux. Malek Bensmaïl joue avec le réel – avec humour ou gravité ─, avec les clichés et leurs représentations ; il bouscule au passage la relation regardant/regardé et entremêle, dans un même temps, passé et présent. Les héritages du passé ne sont-ils pas un moyen pour les peuples de leur donner un sens pour mieux vivre leur présent ?

En Algérie, la notion de l’individu n’a toujours pas fait son chemin. Il y a ce UN, omniprésent et omnipotent, supposé enfermer tout le monde dans un collectif fourre-tout : Un pays, Une langue, Un dieu. Ce Un auquel se sont ajoutés par la suite Un parti unique, UNE télé unique, exacerbés par les problématiques d’une guerre civile qui n’en finit pas ─ guerres invisibles, sociales, intimes, et surtout, des langues. Ce UN conduit paradoxalement à une situation générale de schizophrénie, dans le contexte d’une augmentation nationale, aux proportions alarmantes, des pathologies mentales. Ne dit-on pas que le progrès humain et moral d’une société se mesure à la façon dont elle soigne ses fous ? Pour Aliénations (2004), le cinéaste installe son tournage dans l’hôpital psychiatrique de Constantine.

“En trois mois, confronté à de nombreux cas de délires politico-religieux, je me suis demandé d’où cela venait, et un psychiatre m’a dit : c’est une matière à délire que propose la société.”

En filmant l’interactivité soignants/soignés, il révèle la souffrance mentale de la société algérienne et pointe, à travers les patients/héros du film, le drame individuel d’hommes et de femmes prisonniers de leurs obsessions, les drames collectifs des victimes d’une société irrespectueuse de l’individu, de ses droits comme de ses libertés, et le scandale de la condition féminine. Au final, scandale, surtout, que l’hôpital devienne le seul lieu pour se délivrer de toutes ces injustices. Dans cette cacophonie ambiante, la langue cristallise tous les maux.

“Le berbère a été déclaré langue officielle au prix de luttes sanglantes ; l’algérien, langue particulièrement vivante, innovante et parlée par tous, n’est toujours pas reconnu ; le français est utilisé par un quart des Algériens, et l’arabe classique est dévolu au pouvoir et ses institutions.”

Pour Le Grand Jeu (2005), sur la campagne présidentielle de 2004, il parcourt plus de 40 000 kilomètres, traverse de nombreux villages, découvre un monde rural rude et difficile, et rencontre un nombre impressionnant d'enfants, d'agriculteurs et d'ouvriers animés par le désir de se confier.

“Face à la caméra, ils m'ont dit avec leurs mots, en algérien ─ langue de la rue et du quotidien ─ le manque de moyens, d'écoles, d'instituteurs, de transports, leur désir d'arrêter l'école pour faire du business ou fuir le pays. Dans mon pays, il n'y a pas d'enfance à proprement parler, il y a juste une première vie. Je n'ai pas détesté être enfant en Algérie, mais l'enfance est écrasée par le dur monde des hommes. De ces expériences et leurs questions suspendues, a pris corps le film La Chine est encore loin [2008], centré sur l’enfance et l’apprentissage à Tifelfel, village reculé des Aurès où s’est déclenchée la guerre d’Algérie. Le titre m’est venu, lors d’une conversation avec ma mère, qui m’a rappelé l’existence de ce hadith ─ parole sainte ─ du Prophète Mohamed : Recherchez le savoir, jusqu’en Chine s’il le faut. Terre symbolique et lointaine, référence de savoir et de science. Figure de l’Autre vers l’Autre, contraire même de l’enfermement. Et là, je me suis dit, la Chine est vraiment loin !

La logique se termine quand l’Algérie commence

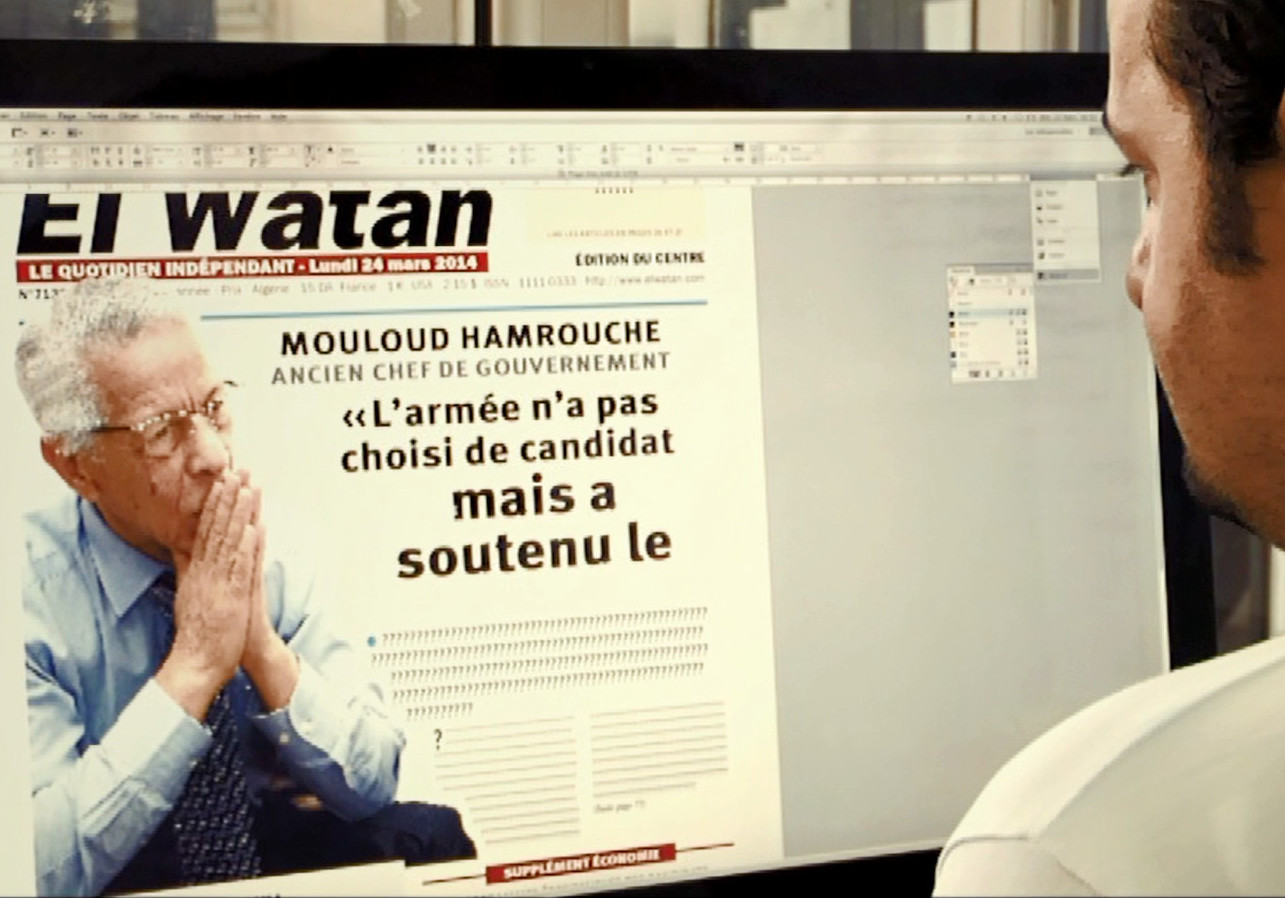

Observer sans filmer, familiariser l’équipe d’El Watan avec une caméra discrète, s’immerger six à sept semaines dans les locaux du journal, suivre l’élaboration de leur pensée journalistique sur la présidentielle surréaliste de 2014, tel était le projet de Contre-Pouvoirs.

Au départ, j’avais prévu de suivre cette campagne à partir de deux journaux : El Watan, francophon, et El Khabar, arabophone. Au vu de la lourdeur d’un double dispositif, dans un temps délimité par la campagne, j’ai opté pour El Watan. D’autant qu’il ne s’agissait pas de faire un film sur la presse, mais sur le travail des journalistes, dans les locaux d’une ancienne caserne coloniale ─ sans doute lieu de torture, puis devenue Maison de la Presse, dans laquelle 120 journalistes ont été assassinés durant la guerre civile.

Je suis resté là, entre passé et présent ; j’avais mon unité de lieu et lui ai donné une entité, en tant que mouvement de cinéma, en traversant, chaque jour, ce long couloir austère. Comment effacer de ces murs, toutes les empreintes de notre histoire et, du même coup, rapprocher et filmer les visages en gros plans, saisir les expressions, les doutes, les incertitudes, et les certitudes. Filmer la peau, le corps en mouvement des journalistes, souvent dans la parole et dans les mots à partir desquels s’élabore une ligne éditoriale, loin de toute certitude. Sauf une seule, pour les dix-sept journalistes, actionnaires du journal : “Nous avons le devoir d’être une alerte et non un parti politique. On veut rester des journalistes.” Difficile pour un journal qui se bat en permanence pour la liberté d’expression et sa propre indépendance, dans un pays qui donne l’illusion d’une pluralité avec 67 journaux, la multiplication récente de chaînes de télévision, et qui figure au 121e rang sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse. C’est alors que j’ai découvert une équipe talentueuse et déterminée ─ malgré l’ambiance déprimante d’une campagne pliée d’avance ─ à créer du débat dans la société ; débats qui se tiennent généralement en privé, entre quatre murs : salons de coiffure, restaurants, à la maison, dans les locaux d’un journal, d’un hôpital psychiatrique, ou dans une école…mais pas publiquement.

J’ai visionné les 60 ou 70 h de rushs que nous avions tournés. Comment faire monter la dramaturgie, montrer comment le film s’est élaboré ? La mise en scène s’est faite au montage. Questionner les images, voir comment on peut composer les personnages, et lesquels. J’attends toujours qu’un élément “perturbateur” vienne remettre en question le film, soit par le dispositif mis en place, soit par les personnages eux- mêmes. C’est là, que se révèlent les couches cachées des scènes tournées. Pour, au final, avoir un film de cinéma sur la parole, le débat, la controverse.

Propos recueillis par Sadia Saïghi, janvier 2018.

Algérie(s) - Un peuple sans voix (2002)

Boudiaf, un espoir assassiné (1999)

Boudiaf, un espoir assassiné (1999)

Algérie(s) - Un Peuple sans voix (2002)

Contre-pouvoirs (2015)

Contre-pouvoirs (2015)

La Bataille d'Alger, un film dans l'histoire (2017)