Tant qu’il y aura des fées...

Après une trilogie consacrée à la grotte Chauvet dans laquelle il était déjà question d’interroger les images, Pierre-Oscar Lévy choisit de filmer le pari singulier d’Olivier Weller : retourner le coin de forêt (au château de Neuville, à Gambais dans les Yvelines) qui, à l’été 1970 et pendant neuf jours (le reste des scènes ayant été tournées au château du Plessis-Bourré et à Chambord), a accueilli Jacques Demy, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Agnès Varda, une équipe technique d’une trentaine de personnes et jusqu’à François Truffaut et Jim Morrison venus en visiteurs. Ce chantier, mené entre 2013 et 2016 avec les moyens d’un laboratoire du CNRS et de l’Université Paris Sorbonne, s’il n’a pas obtenu l’aval des services archéologiques du ministère de la Culture, n’en a pas moins été conduit avec rigueur et soin. Outre le repaire de la Fée des Lilas ̶ “Le bassin magique, ça fait trois ans qu’on le cherche !” se désespère Olivier Weller c’est l’emplacement exact de la cabane dans laquelle Peau d’âne cuisine le cake d’amour qui focalise les efforts de l’archéologue cinéphile.

Si Pierre-Oscar Lévy emboîte le pas de cette chasse aux décors, accordant son film à la chronologie de ses aléas multiples, il cherche pourtant à en dépasser les enjeux scientifiques. Multipliant les points de vue sur Peau d’âne – le film et le conte – le documentaire ajoute rapidement d’autres pistes et serpente dans la forêt des signes, entre analyse génétique des contes, psychanalyse et circulation des formes. En adoptant un dispositif marabout-bout de ficelle qui fait la part belle à l’intertextualité, il rend ainsi hommage à la dimension palimpseste de l’œuvre de Demy qui fait se côtoyer Gustave Doré et Cocteau, Botticelli et la culture pop psychédélique, Louis Le Nain et Walt Disney. Ici, Lévy convoque successivement les analyses de l’anthropologue Nicole Belmont, de Myriam Tanant, traductrice, et de la psychanalyste Michèle Akhlia.

archéologie des arts

Si le cinéma de Demy (qui montait déjà des contes dans le garage de ses parents) célèbre un monde où l’imaginaire triomphe de l’impossible, Peau d’âne en particulier symbolise doublement l’accomplissement du désir de l’enfant face à l’adversité. Il aura en effet fallu huit ans à sa productrice Mag Bodard pour réunir le budget du film. Ici, c’est le personnage d’Olivier Weller qui incarne l’obstination : une scène le montre lors d’une réunion de travail, projetant sur un écran derrière lui un courrier de la commission archéologique du ministère de la Culture l’informant que l’autorisation officielle de fouille ne serait pas délivrée au motif que celle-ci “ne relève pas du champ de l’archéologie”.

Si fouiller un lieu de tournage est chose nouvelle en France, aux Etats-Unis en revanche, Peter Brosnan a été le pionnier du genre, nourrissant dès le début des années 1980 le projet de retrouver les vestiges des décors des Dix Commandements de Cecil B. DeMille (la première version muette de 1923) enterrés dans les dunes de Guadalupe, près de Santa Barbara en Californie 1. Pierre-Oscar Lévy ne fait pas mention de son pendant hollywoodien mais se réfère en revanche au pionnier français en matière d’archéologie “culturelle”, Jean-Paul Demoule qui, en 2006 entreprit la fouille d’une performance réalisée en 1983 par l’artiste suisse Daniel Spoerri, Le Déjeuner sous l’herbe 2. Par le biais de séquences avec lui, le film donne à entendre quelques-uns des enjeux politiques qui traversent la discipline aujourd’hui : où commence le passé digne d’être fouillé ? Et qui le détermine ? Pourquoi l’archéologie du XXe siècle est-elle légitim(é)e quand elle s’attache à documenter le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et pas la genèse d’un film devenu pourtant un classique du cinéma français ? A l’image de cette scène où Pierre-Oscar Lévy conduit Jean-Paul Demoule dans l’un des amphithéâtres de la Sorbonne pour une lecture de la fresque La Grèce antique se dévoile à l’Archéologie du peintre Léon François Comerre (1898), Peau d’âme emprunte constamment à la forme allégorique.

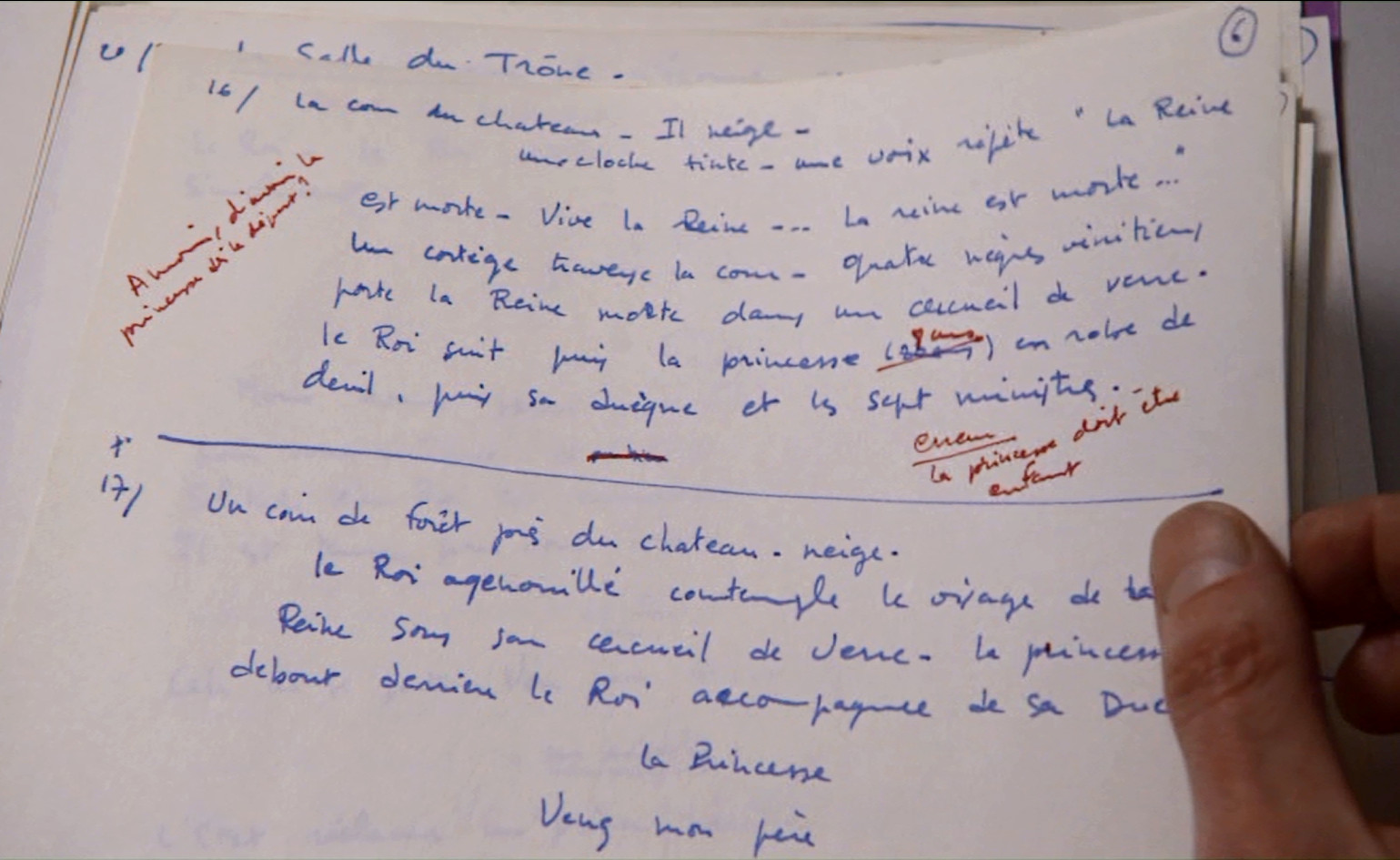

Pierre-Oscar Lévy filme le geste archéologique avec attention – du quadrillage de la zone de fouilles au travail des topographes géophysiciens en passant par l’utilisation du détecteur à métaux – mais ne dit rien de sa finalité scientifique : élaborer un référentiel de dégradation des matériaux (plastique, polystyrène ou carton), retrouver l’organisation spatiale du tournage (la scripte a jeté ses carnets)... En ne donnant à voir qu’une série de techniques privées de leurs enjeux de production de connaissances, Peau d’âme n’évite pas le risque de minorer leur intérêt.

Pourquoi tant d’acharnement à vouloir retrouver une molette de projecteur cassée, un fragment de décor en stuc ? A l’instar des débris retrouvés du miroir de la Fée des Lilas, dont le temps a usé le tain, la démarche d’Olivier Weller ne parvient plus à être une surface de réflexion mais laisse place à un pur fétichisme. Lévy utilise son personnage comme un support pour des mises en abymes successives : il est d’abord l’Obstiné (comme Demy), tant la mise en route du chantier est laborieuse, puis devient (comme Peau d’âne) le Transgressif enfreignant la loi du Père (ici un simple ministre, voire ses délégués, en lieu et place d’un roi) quand il décide de se passer de validation institutionnelle.

Ce qui intéresse Lévy au fond c’est d’interroger la dynamique même de l’enquête, son ressort, la relation entre le chercheur et son objet, et la dialectique entre le visible et le caché. Quitte à tordre le bras de la réalité, il met en scène Olivier Weller et son confrère Pierre-Arnaud de Labriffe dans le rôle d’arpenteurs de forêt aveuglés – passant à côté de l’objet de leur quête pendant des semaines. Et c’est le propre du fétichisme que de rechercher partout, y compris dans ce qui pourrait être nouveau, le déjà connu. Ne chercher qu’à revoir donc. Mais si l’aporie est celle du fétichiste, n’est-elle pas aussi celle du cinéphile ? Peau d’âne en particulier appartient à la catégorie des films cultes vus et revus, dont on connaît chansons et répliques par cœur.

L’excès est une autre épreuve que le manque, et si l’archéologie est la science des vestiges, il n’existe pas encore de recherches sur ce qu’on a trop vu, écrit Eric Vuillard dans Tristesse de la terre, au sujet de Buffalo Bill.

Dans ce cas, le documentaire, mieux que l’archéologie, peut-il mettre au jour ce qui resterait caché au spectateur le plus passionné ? On pense au beau film d’Olivia Rosenthal et Laurent Larivière, Les Larmes (2009), qui révèle le rapport singulier qu’entretient la romancière avec Les Parapluies de Cherbourg. Mais dans ce film-enquête déjà, ce qu’il s’agissait d’élucider relevait d’une relation intime au cinéma de Demy : le torrent lacrymal inexplicablement suscité chez Olivia Rosenthal par un film pourtant vu et revu cent fois.

A la fin de Peau d’âme, dans une belle scène champêtre, les étudiantes d’Olivier Weller transportent des éléments de décors trouvés en chantant en chœur : “Qu’allons-nous faire de tous ces trésors ? Les montrer ou bien ne rien en faire ?”

En effet, l’archéologie promet le trésor. Mais de quel ordre est celui que cherche à révéler Peau d’âme ? Le trésor matériel – les strass de la robe couleur soleil ou les mégots de cigarettes américaines fumées par Catherine Deneuve – n’est qu’un prétexte. Même si la démarche d’Olivier Weller trouvera in fine une légitimation auprès d’une autre institution – une partie des objets issus de la fouille ira rejoindre les archives de la Cinémathèque française 3 – le film regarde ailleurs. Du côté d’un trésor immatériel peut-être ? Celui que constitue la trace mnésique, près de cinquante ans plus tard ? Les souvenirs du cousin de Pierre-Arnaud de Labriffe, qui a assisté au tournage adolescent, d’Yves Agostini, le chef opérateur du film revenu sur les lieux, ou de Rosalie Varda, figurante sur le tournage et héritière de la bague du prince ?

Si la mémoire est bien un trésor fragile, on peine à se passionner ici pour les réminiscences vagues – et forcément contradictoires – des protagonistes. Pour atteindre enfin quelque chose du trésor, c’est à dire du rapport désirant au monde – ou au moins au cinéma – il faut attendre les scènes avec les étudiantes en archéologie, passionnées par la comédie musicale qui a bercé leur enfance, et qui se rejouent dialogues et refrains des chansons en feuilletant un livre de photos du tournage. L’une d’entre elles confie non sans humour que c’est à Peau d’âne qu’elle doit de savoir que pour séduire un homme il faut lui faire un gâteau. A cet endroit se noue le fil d’un rapport moins médiatisé au film, d’une relation vivante au cinéma, au présent, qui tranchent avec la quête fétichiste des strass de la baguette magique. On regrettera que les quelques scènes chantées n’aient pas davantage donné leur couleur au film. Elles lui apportent la chair qui le reconnecte à son objet de départ, les questions d’héritage et de transmission d’un film désormais patrimonial autour desquelles tourne Pierre-Oscar Lévy.

C’est finalement à une réflexion sur le destin des récits et des images, leur origine indéchiffrable, leur interpénétration et leur circulation à travers la mémoire qu’invite Pierre-Oscar Lévy de la façon la plus convaincante. La trame de Peau d’âne – empruntée par Perrault à un auteur napolitain du XVIe siècle – en fait, comme le dit Nicole Belmont, le “conte de traversée” par excellence, l’héroïne passant d’un territoire à un autre, d’un monde à l’autre. Et de cette fascinante continuité des formes qui sont notre socle commun, le cinéma de Pierre Oscar Lévy est l’un des hérauts.

Céline Leclère, octobre 2019.

1. The Lost City of Cecil B. DeMille, de Peter Brosnan, 88’, 2016.

2. Le Déjeuner sous l’herbe, de Laurent Védrine, 52’, 2011.

3. En une saison de prospection (2012) et quatre saisons de fouilles (de 2013 à 2016), 4 000 objets ont été retrouvés et presque tous identifiés, parmi lesquels bande magnétique, amorces de négatifs, 800 éclats d’ampoules de projecteur, scotch d’électricien, noyau de pellicule de 35 mm, des mégots de cigarettes américaines, des fume-cigarillos, des capsules de bière, etc.