De la parole au chant : un atelier d’écriture à la centrale de Clairvaux

Comment est né le projet d’Or, les murs ? Le nom de votre mère apparaît au générique…

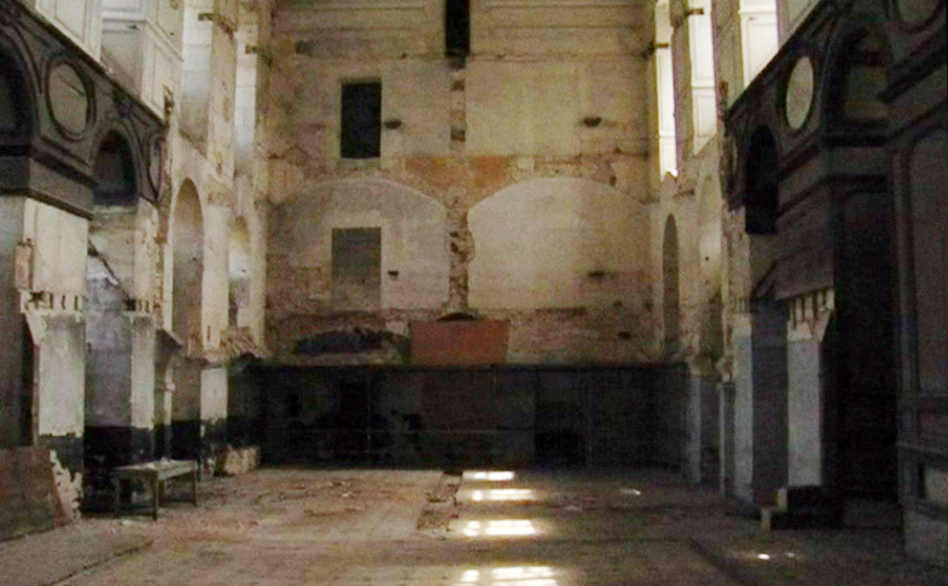

Ma mère, Anne Marie Sallé, anime le festival culturel de l’Abbaye de Clairvaux, lieu concomitant à la prison. Cette abbaye cistercienne, après avoir abrité des moines pendant cinq siècles, a été transformée en prison après la Révolution française. Vers 1960, ces locaux ont été abandonnés par l’administration pénitentiaire au moment où la nouvelle prison de Clairvaux, conçue comme une centrale de haute sécurité, est entrée en fonctionnement. On trouve aujourd’hui, à l’intérieur de l’enceinte de l’abbaye toutes les strates historiques depuis le XIIIe siècle qui témoignent de cette longue histoire d’enfermement voulu puis imposé. Pour mettre à profit l’acoustique exceptionnelle de l’abbaye, ma mère a monté un festival de musique classique. Chaque année, pendant le festival, un concert est également organisé pour les détenus. Mais elle a eu l’idée d’aller plus loin avec eux en faisant venir le compositeur Thierry Machuel pour un atelier d’écriture et elle m’a proposé de filmer cette aventure. Le projet d’aller filmer dans ce lieu, de recueillir la parole – généralement inaudible – des détenus et de travailler sur la musique de Thierry Machuel (que je connaissais déjà bien) m’a tout de suite intéressé.

On est surpris de voir un compositeur faire écrire des textes.

Le travail de Thierry Machuel est axé sur la musique chorale, sur la mise en musique de textes. Nous avons travaillé ensemble dès le début de l’atelier dans un vrai partage artistique. Ce qui nous a amené à travailler les textes ensemble, à nous poser les questions ensemble. Comment faire évoluer l’écriture ? Sur quoi travailler avec les détenus ? La direction de l’atelier s’est partagée entre nous de façon très naturelle. Nous avions tous les deux le désir que le film laisse essentiellement la parole aux détenus. La création artistique aboutissant sur un concert public en était comme l’ossature, le fil directeur, mais le vrai sujet est dans la parole des détenus.

Saviez-vous que vous obtiendriez des textes aussi forts ?

Ça a été une vraie surprise. Nous pensions qu’il y aurait à travailler beaucoup sur l’écriture. Mais dès les premiers ateliers les textes lus par les détenus nous ont profondément touchés. Nous avons dû couper ici et là mais pas du tout réécrire. Les textes avaient d’emblée une force d’expression extraordinaire. Cela s’explique. L’écriture est une activité solitaire très prisée par les détenus, qui passent beaucoup de temps à rédiger de la correspondance. Certains textes qu’on entend dans le film étaient au départ des lettres mais leur force poétique est très grande.

Dans le film, on ne voit que des tête-à-tête entre Thierry Machuel et les détenus. Y a-t-il eu aussi des temps de travail collectif dans l’atelier ?

Au début, nous nous sommes adressés au groupe entier pour présenter le projet et la démarche. Nous avons laissé la possibilité à chacun de poursuivre le travail avec Thierry Machuel, sans obligation de participer au film pour ceux qui ne le souhaitaient pas. Ce qui nous a conduit à privilégier les tête-à-tête, ce sont des raisons acoustiques : dans ce local nu qui était mis à notre disposition, le son serait vite devenu une bouillie inutilisable. Nous voulions aussi que chacun se sente libre d’exprimer ce qu’il voulait sur son texte. Pour eux, c’était un contact avec des gens de l’extérieur, une “parenthèse”, comme ils disaient. En prison, on ne choisit pas les gens avec qui on vit, ni ceux que l’on côtoie. Les détenus étaient entièrement libres de venir ou pas à l’atelier. L’entretien individuel permettait à chacun de se livrer un peu plus sans le regard des autres. Car en prison, il faut faire attention à ce qu’on livre de soi, on ne peut pas donner aux autres l’occasion d’exploiter une faiblesse.

Pourquoi avez-vous choisi de cadrer les détenus de dos, au niveau de la nuque ?

Ce n’est pas tout à fait la seule image d’eux ; il y a aussi au début et à la fin, de très gros plans. La première raison de ce cadre, c’est qu’il y a toujours une réticence de la part de l'Administration pénitentiaire à ce que les personnes détenues soient reconnaissables à l'image. Certains réalisateurs optent pour le flou mais moi, je n’ai jamais aimé ça. De dos, les détenus conservent une véritable présence physique et, comme le compositeur est cadré de face en position d’écoute, le spectateur peut avoir une identification avec celui qui écoute, ou se placer entre les deux. Thierry sait écouter et respecter les silences de son interlocuteur, c’est ce qui nous a permis de jouer avec l’anonymat des personnes détenues.

Thierry Machuel a une manière d’écouter qui ferait plutôt songer à celle d’un psychanalyste ?

Oui, il a une forme de distance empathique avec les gens, mais il était vraiment impressionné par ce qu’il entendait. Sa méthode consiste à prendre une sorte de dictée musicale qu’il note sur une portée. La prosodie de la parole donne la base de sa composition. Il l’intériorise profondément. Il me disait : “Quand ils parlent, c’est tellement fort que j’entends déjà la musique.” Nous cherchions lui et moi à disparaître autant que possible. De ce point de vue, le fait d’installer la caméra derrière le détenu était également un avantage.

Comment avez-vous travaillé avec votre équipe ?

Nous étions trois, un ingénieur du son, un assistant et moi à la caméra. Pour la lumière, j’ai travaillé en lumière naturelle mais en jouant beaucoup des ambiances lumineuses qu’on trouve dans l’ancienne prison abandonnée. J’ai très longuement topographié ces lieux en ruine parce que j’ai tout de suite imaginé de les faire résonner avec la parole des détenus. Le tournage dans la centrale elle-même a été très limité, je n’ai pu tourner que quelques images pendant une matinée, sinon, nous étions limités à notre salle de rencontre. J’avais envie de développer un rapport à l’espace, et ce lieu de l’abbaye prison abandonnée est apparu dès l’écriture du projet comme très important.

Comment vous êtes-vous décidé à inclure dans le film des images du dehors par définition inaccessible aux détenus ?

Le film travaille le dedans-dehors, la lumière, le temps. Bien sûr, pour les détenus, la question de l’intériorité et de l’extériorité est centrale. Je pensais parler d’espace car la prison, je la voyais d’abord comme une restriction spatiale. Mais eux, ils expriment leur oppression principalement en termes temporels. A Clairvaux, ils purgent de très longues peines, au moins quinze ans. Dans le cas de la perpétuité, l’horizon de la libération est si hypothétique qu’il leur est difficile de se projeter si loin. La plupart des condamnés à perpétuité ont beaucoup d’horloges dans leur cellule afin de garder malgré tout des repères ; pour eux, le temps de la peine efface complètement le temps social. Cette question du temps, je l’ai travaillée à travers un regard contemplatif sur les anciens lieux de détention à Clairvaux. Leur temps est celui de la ruine, où le rapport entre présent, passé et futur est chamboulé. On a là une impression de suspension du temps et de vide.

Pourquoi avez-vous accordé tant de place à la forêt ?

Cette forêt est celle qui entoure la prison, elle représente à mes yeux à la fois l’intériorité et l’extériorité. C’est à la fois un lieu de recueillement intérieur et un lieu apparemment illimité où l’on peut se perdre. Dans tous mes films j’entretiens un certain rapport subjectif à l’espace naturel. Clairvaux est situé dans un pays de très belles forêts, à la limite de l’Aube et de la Haute-Marne, le pays de Gaston Bachelard qui, lui-même, a beaucoup écrit sur la forêt. Il y a dans cette forêt champenoise une grande poésie qui travaille sur une intériorité illimitée, précieuse. Pour un détenu, l’intériorité est à la fois un refuge et un enfermement. Le travail artistique du compositeur qui arpente cette forêt est lui aussi caractérisé par l’intériorité.

Quand vous filmez le compositeur au travail, vous nous emmenez encore dans un autre espace…

Un espace où l’on peut ouvrir les fenêtres ! Où l’on peut se déplacer. Thierry Machuel est filmé voyageant en train ou marchant dans de grands espaces. Quand nous venions travailler en prison, c’est au moment où l’on sortait qu’on se rendait compte que les autres étaient enfermés. Alors que pendant nos échanges avec les détenus, on sentait plutôt se créer des espaces de liberté. Dans le film, il y a beaucoup de déplacements du compositeur, sa mobilité faisant contraste avec l’immobilité des détenus.

Quelle a été la durée totale de l’atelier avec les détenus ?

En tout environ neuf mois. Pendant la première moitié, Thierry Machuel était avec nous tout le temps. Ensuite, il s’est isolé pour travailler sa composition pendant que nous continuions des entretiens individuels pour aller plus loin, en dehors de toute perspective musicale. Mais Thierry revenait régulièrement présenter son travail et leur demander s’ils étaient d’accord, ce qui n’a d’ailleurs jamais posé de problème. La musique qu’il écrit n’est pas forcément familière aux détenus – la plupart n’avaient jamais entendu de musique contemporaine. Il avait donc aussi le désir pédagogique de partager cela avec eux et d’expliquer comment se fait la musique.

Comment ont-ils réagi au fait que leurs textes ont été confiés à des voix de femmes ?

Ils ont été touchés de voir de belles jeunes filles s’emparer de leurs paroles. Mais ils n’ont pu voir le spectacle qu’un mois plus tard, grâce à la captation que j’ai réalisée. Pour eux, ça a été un moment très émouvant : ils ne se rendaient pas compte de l’ampleur qu’allaient prendre leurs paroles avec la musique. Le spectateur perçoit la réalité de l’enfermement lorsqu’on passe directement des images de la salle de concert dans l’abbaye aux images de l’intérieur de la prison. On comprend alors que les contraintes sécuritaires ne leur ont pas permis d’assister à la représentation qui se jouait pourtant à une centaine de mètres, par-delà quelques murs.

A la distance mise par les murs s’ajoute aussi une distance sociale quand on voit par contraste le public du festival ?

Même pour ceux qui connaissaient bien l’abbaye de Clairvaux, ce fut une découverte. Le public des festivals de musique, à la différence du public du documentaire, est en règle générale vraiment loin des préoccupations sociales et politiques. Il vient écouter de la belle musique dans un beau lieu et se retrouve assez surpris jusqu’à en être ébranlé de découvrir de l’autre côté des murs des gens finalement pas si éloignés. Je voulais aussi rendre compte de cela, de la force de la musique dans l’évocation d’une réalité sociale. Dans le monde de la musique classique ou contemporaine, c’est tout de même rare.

En termes d’images, il semble que vous ayez privilégié le plan fixe. Pour quelle raison ?

C’est avant tout une manière de faire ressentir au spectateur ce temps de la détention si souvent évoqué par les détenus. Le rythme des quelques mouvements de caméra est aussi délibérément lent. Je me suis fait fabriquer (par un ami plasticien qui travaille dans la robotique) une petite machine très simple sur laquelle je posais la caméra pour réaliser des panoramiques assez lents à 360°.

Avez-vous beaucoup tourné au cours de ces neufs mois ?

Nous avons beaucoup tourné dans l’ancienne abbaye prison, en plus des temps avec les détenus que nous ne nous lassions pas de filmer. Au final, nous avons dû couper dans la parole pour ne pas lasser le spectateur avec des images de dos. Et pour l’abbaye, nous avons travaillé au montage pour ne retenir que les images qui entraient fortement en résonnance avec le thème de la solitude et de l’enfermement. Quant au fil narratif qui organise le montage, c’est d’abord celui de la création artistique, à partir de la parole.

Comment avez-vous traité au niveau sonore le passage de la parole des détenus à la musique de Thierry Machuel ?

On entend d’abord la musique par bribes. C’est une musique qui a aussi de véritables qualités plastiques, qui travaille beaucoup sur le temps. C’était un plaisir de cinéaste pour moi de travailler sur ce matériau ! Je ne suis pas sûr qu’on entende dans le film l’œuvre dans son entier, mais tous les textes apparaissent musicalement à un moment ou à un autre du film pour que chacun retrouve en entier le processus artistique auquel il a participé.

Comment Or, les murs a-t-il été reçu ?

Le film a beaucoup circulé dans les festivals. L’accueil a été très bon au FIFA (Festival International du Film sur l’Art), même si au Canada, compte tenu d’une culture très nord-américaine de la justice, beaucoup ont été choqués qu’on laisse à des détenus une telle liberté de parole. En France, les spectateurs se disent souvent émus par les paroles des détenus, comme si un écart se réduisait tout d’un coup entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Le public du documentaire est formé de gens qui ont envie de réfléchir à la société dans laquelle ils vivent mais ils ne sont pas forcément sensibilisés à la prison. Il me semble que nous devrions tous savoir ce qui s’y passe, ça fait partie de notre société ; c’est un bon thermomètre. Les spectateurs sont touchés parce que ça leur parle du monde dans lequel ils vivent et ils se rendent compte qu’il y a du travail à faire pour donner aux détenus une chance de s’en sortir. En finissant le film, je savais que j’aurais envie de le défendre dans des débats, cela ne s’est pas démenti.

Comment se situe ce film par rapport aux trois autres que vous avez réalisés ?

Je fais des allers-retours entre documentaire et fiction, l’un et l’autre se nourrissant mutuellement. La production d’un documentaire est en moyenne plus rapide, cela me permet donc d’avoir toujours une pratique de cinéaste dans l’intervalle entre les fictions. Mes films ont en commun une certaine picturalité et un travail sur le temps. J’ai réalisé en 2005 Dans l’ombre d’une ville, avec Lola Frederich, un documentaire sur des femmes qui apprenaient à lire et écrire au sein d’ateliers d’alphabétisation à la Goutte d’Or. Il y a des points communs avec mon travail à Clairvaux. Dans les deux cas, j’ai rencontré des gens pris dans des contraintes lourdes dont la parole individuelle émerge. Ces femmes de la Goutte d’Or sont prises entre deux cultures, parfois rejetées par leur milieu d’origine parce qu’elles apprennent à lire et à écrire. Elles se cherchent une identité personnelle, composite mais unique. Pour les détenus, c’est un peu pareil. On voit que certains parviennent à développer une humanité assez rare par la réflexion et l’affirmation de soi, non dans la violence mais dans la recherche intérieure. En entendant un des détenus affirmer avec force sa liberté, nous avons tous été bouleversés pendant le tournage ; c’est une formidable preuve d’humanité.

Propos recueillis par Eva Ségal, septembre 2011.