Asset Publisher

Surveiller, punir

La Petite Roquette est votre premier film. Comment êtes-vous venu à ce projet ?

Après une grande exposition consacrée aux prisons parisiennes, le musée Carnavalet recherchait un réalisateur pour filmer les témoignages d’anciennes détenues de la Petite Roquette et faire revivre l’histoire de cet établissement. Mon ami Nathan Canu a commencé à écrire, puis il est vite venu me chercher comme coréalisateur. Comme il a été contraint d’abandonner le projet, je me suis retrouvé seul à le poursuivre. A cette époque, je venais de finir la formation en documentaire de Paris VII. J’avais du temps mais très peu d’argent, car le film n’avait aucun financement à part une petite subvention de l'administration pénitentiaire.

Pourquoi y a-t-il eu au début des années 1970 une mobilisation d’intellectuels contre la démolition de la Petite Roquette ?

La prison a fait les frais d’un conflit entre le Conseil de Paris, qui voulait récupérer le terrain, et l’Etat, propriétaire des bâtiments. C’est Michel Vernes (1940-2013), professeur d’histoire et co-fondateur de l’Ecole d’architecture de la Villette qui a lancé une pétition pour la défense du Panopticon en vue de conserver non la prison mais le bâtiment comme un monument de l’histoire sociale. Avec le soutien de Michel Foucault, Mona Ozouf, Roland Barthes, Michelle Perrot. Michel Vernes est décédé pendant le montage et le film lui est dédié. L’architecture de la prison, parfaite illustration du projet panoptique que Foucault avait analysé dans Surveiller et Punir, est certainement l’une des raisons de la mobilisation. Le Groupe d’information sur les prisons (GIP) qu’il a fondé a produit les premières études sur la condition carcérale à partir de témoignages de détenus sur l’alimentation exécrable, la surpopulation, les rapports avec l’administration et les gardiens. Avec le soutien de militants d’extrême gauche très actifs sur le terrain, il a servi d’amplificateur à plusieurs grandes émeutes, notamment celle de la centrale de Toul en décembre 1971.

Comment expliquez-vous que la Petite Roquette n’ait connu aucun mouvement de révolte dans cette période agitée ?

Cela tient sans doute au fait que les prisonnières politiques, logées dans une aile séparée, avaient des contacts réduits avec les droits communs. Au cours de mon enquête, j’ai pu constater que les politiques sont les seules qui aient réussi à faire valoir des revendications (comme le droit de cantiner des cigarettes). Nadja Ringart est un bon exemple de ces militantes rompues à la lutte collective et bénéficiant de relais à l’extérieur. Elles ont constaté avec tristesse que du côté des droits communs les rébellions étaient toujours individuelles et opposaient souvent les prisonnières entre elles.

Le témoignage de la détenue de droit commun paraît plus intemporel que celui des militantes qui suit une certaine chronologie.

Pour l’essentiel, le montage du film suit un fil chronologique, mais comme Jeanne-Françoise a été incarcérée à plusieurs reprises pour des délits mineurs, son témoignage correspond à des périodes diverses. Après le prologue qui rappelle les origines de l’établissement, le film monte de la guerre d’Algérie à l’après 68. Le témoignage de Bernadette de Castelbajac, porteuse de valises pour l’OAS renvoie à la période de la fin de la guerre d’Algérie. Le film évoque aussi les six militantes de la cause algérienne qui ont réussi à s’évader en février 1961 mais, faute de pouvoir interviewer les survivantes (notamment Hélène Cuenat), j’ai dû me contenter d’archives journalistiques. Il y a une brève allusion à la Guerre froide à travers l’histoire de deux prisonnières allemandes condamnées pour espionnage. Quant à l’histoire de Nadja Ringart, elle est totalement liée à l’après 68 et le film se conclut avec les mobilisations du GIP dont Marguerite Duras était très proche.

Outre les anciennes détenues, votre film fait témoigner des religieuses. Quel était leur statut exact au sein de la prison ?

Fondée au XIXe siècle, la Congrégation des Sœurs Marie Joseph envoyait des sœurs dans les prisons pour femmes et d'autres institutions fermées pour mineures. Depuis 1932, elles assuraient à la Petite Roquette toute la surveillance intérieure et la direction des ateliers. Cette situation n’a changé qu’à la fin des années 1960 avec l’arrivée d’éducatrices et de gardiennes laïques. Les religieuses ont donc été un maillon organisationnel très important car les détenues, une fois entrées dans la prison, n’étaient pratiquement en contact qu’avec elles. Logées dans des cellules à peine plus grandes et sans aucun salaire, leurs conditions de vie n’étaient pas très différentes de celles des prisonnières. Les quatre religieuses que j’ai pu interviewer en 2011 avaient quitté la Petite Roquette près de quarante ans plus tôt. Deux d’entre elles en avaient une longue expérience : l’une y avait passé quatorze ans, l’autre onze. Toutes évoquent en priorité leur dévouement aux pauvres car elles sont très conscientes que la prison concentre la misère sociale. Elles étaient néanmoins un élément de l’appareil répressif, comme le rappellent certains témoignages, notamment dans Le Joli Mai. Cet extrait du film de Chris Marker, qui contrebalance les témoignages sur leur dévouement et leur dévotion, correspond précisément à l’ambition panoptique de mon film : il s’agissait pour moi de restituer la diversité des points de vue.

Les entretiens que vous avez réalisés sont montés avec une grande quantité d’archives. D’où proviennent-elles ?

Une grande partie provient de l’INA et cela représente les 2/3 du maigre budget du film, 17 minutes en tout, y compris les extraits de Odette et la prison de Gérard Chouchan, un téléfilm de 1968. Chouchan est le premier à avoir réalisé une reconstitution de la Petite Roquette à partir de l’histoire véritable d’une détenue (jouée par une actrice). Un médecin de la prison y évoque les tentatives de suicide, la consommation massive de sédatifs, les perturbations des cycles menstruels et les insomnies. C’est une manière d’objectiver le regard sur la condition pénitentiaire assez inhabituelle à l’époque.

L’autre archive INA importante, c’est celle avec Marguerite Duras.

Ce film ORTF de 1967 a été réalisé par Jean-Noël Roy. Mme Mariani, une forte personnalité, était à l'époque la seule femme à diriger une prison. Il avait été convenu que cet entretien, à haut risque pour la directrice, se passerait de façon courtoise. Mais Duras, qui ne cache pas son empathie envers les détenues, en la prenant à partie, parvient à la faire sortir de ses gonds et à dévoiler la jouissance qu'elle éprouve à exercer un pouvoir de sanction quasi illimité.

Le film met l’accent sur la dimension sociale de la prison.

C’est à mes yeux le nœud du film. La Petite Roquette, comme maison d’arrêt, ne concerne que les détenues en préventive ou condamnées à de courtes peines. A l’exception de quelques auteures de crimes passionnels et de quelques cocaïnomanes, la majorité des détenues sont là pour des délits mineurs liés à leur condition sociale : chèques sans provision, complicité passive, petits vols. Certaines prostituées viennent là l’hiver purger une courte peine et parfois ça les arrange de se trouver à l’abri. La prison joue aussi le rôle d’un asile pour clochardes, de voiture-balai de la société qui ramasse les plus démunies. Par contraste, les prisonnières politiques appartiennent en général à des milieux plutôt privilégiés. C’est évidemment le cas de Bernadette de Castelbajac, journaliste dont le père est banquier. Nadja Ringart et ses codétenues après 68 sont toutes des étudiantes ou des intellectuelles.

Vous mettez en évidence la place qu’occupe le travail dans la vie des détenues.

Cela ne concerne que les droits communs. Le travail occupe toute la journée de 7h à 19h avec une pause pour le repas. Pour onze heures de travail par jour, la paie est dérisoire d’autant qu’elle est grevée de nombreuses retenues. Mais les prisonnières n’ont pas d’autre choix si elles veulent cantiner (s’acheter des cigarettes et de la nourriture). J’ai introduit dans le film une citation de Kropotkine sur les retenues imposées sur la paye du prisonnier. Elle date du XIXe siècle mais la situation avait peu changé en 1970. En filigrane, le film pose aussi la question de la réinsertion. En dépouillant les archives de la Fédération protestante, je suis tombé sur quantité de lettres de détenues qui ont fait de multiples séjours en prison. Elles évoquent les difficultés qui se cumulent au moment de leur libération : la honte qu’elles éprouvent et le rejet par le reste de la société. C’est une double peine. On lit clairement à travers ces archives comment la prison fabrique les conditions de la récidive.

Avez-vous constaté une spécificité de la prison pour femmes ?

La présence de nombreuses prostituées en est une. Et la question des enfants. Les mères sont obligées de s’en séparer et de les confier à une institution. Les femmes enceintes sont séparées de leur bébé aussitôt après l’accouchement. La présence de religieuses est une autre spécificité. Elles ont failli disparaître dès 1961 à la suite de l’évasion spectaculaire des six militantes FLN : le ministère de la justice leur a reproché des négligences dans la surveillance.

Dans sa conclusion, votre film s’interroge sur la prison moderne, plus sécurisée mais pas plus humaine.

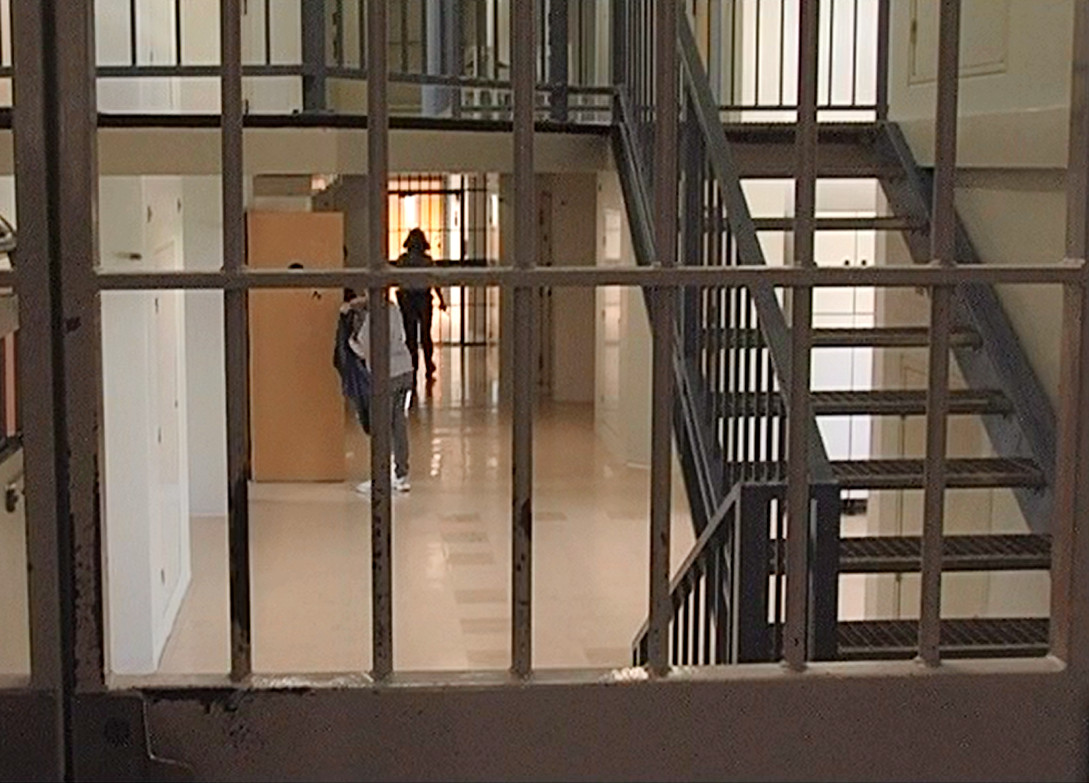

Il est évident qu’après le transfert à Fleury-Mérogis, les conditions d’hygiène vont beaucoup s’améliorer mais pas le taux de suicide. Car dans cette nouvelle prison, les détenues ressentent un isolement nouveau. A la Petite Roquette, la vie était beaucoup plus communautaire avec des cellules ouvertes dans la journée et systématiquement occupées par trois détenues. Cela afin de prévenir les relations homosexuelles et de favoriser la délation. De fait, à la Petite Roquette, on ne se retrouvait jamais seule avec soi-même, mais l’enfer, ça peut être l’autre. Il y a tout de même une continuité entre ces deux prisons : Fleury-Mérogis a aussi une architecture panoptique.

Propos recueillis par Eva Ségal, octobre 2015