Publicador de contenidos

Mouvement du cinéma versus inertie carcérale

Nombreux sont les reportages et fictions sur la prison diffusés à la télévision, des images qui font grimper l’audimat des chaînes tant elles véhiculent des fantasmes, des peurs et des attirances que la société projette sur l’univers carcéral. Incroyables évasions, dangerosité de certains détenus, portraits monstrueux, la prison devient un spectacle de plus. Or, en marge de toutes ces représentations qui tentent de nous faire consommer un monde carcéral aveuglant de rebondissements, d’affaires, d’histoires, se créent des films justes, qui depuis la prison, nous interrogent sur notre vivre ensemble et sur les pratiques d’enfermement qui y sont inscrites. Ces films-là nous rappellent que le cinéma est avant tout politique, au sens où il réinvente des espaces, des temps et des émotions en commun. Au sens où il creuse des brèches dans la succession de frontières qui nous séparent de l’autre, l’étranger, le détenu. Au sens où il injecte du mouvement dans l’inertie des regards, des pensées et bien entendu de la prison.

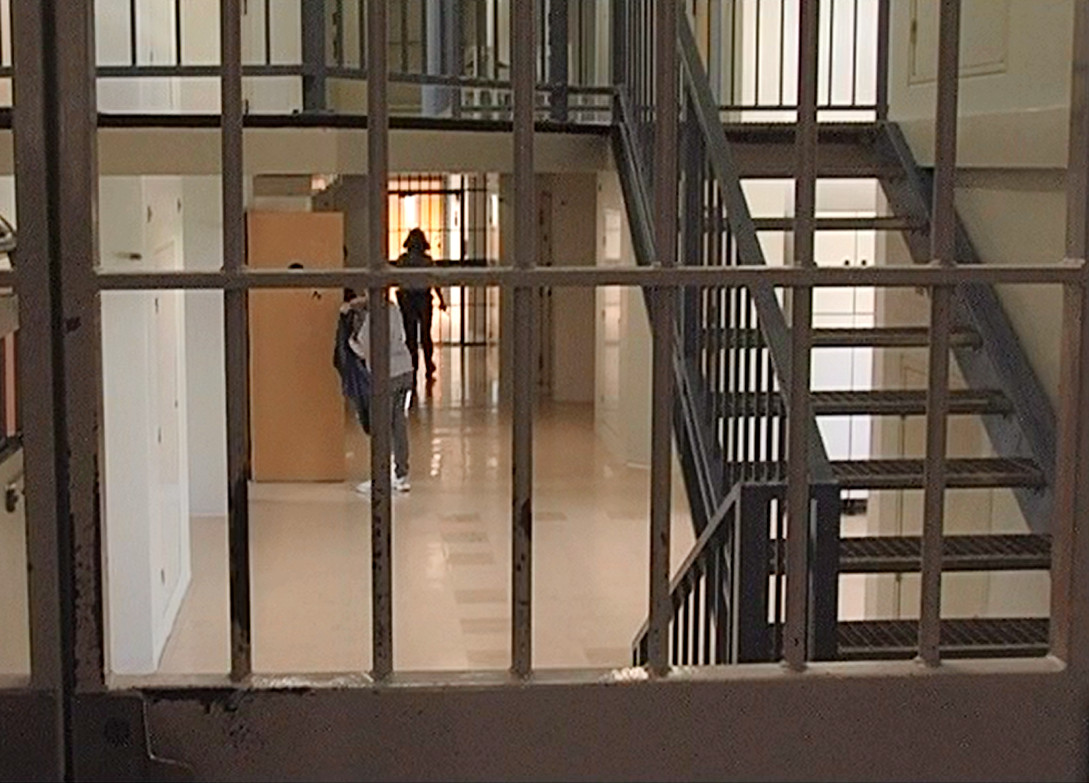

L’incarcération, cette parenthèse dans l’existence, se constitue de manque, de vide, de rien. Les jours se répètent inlassablement, déconnectés du rythme du dehors, se succédant sous le joug du tempo carcéral qui arrache l’individu à toute possibilité d’être un sujet pensant et agissant dans le vivre ensemble. Séquestration autant physique qu’identitaire, la détention n’autorise qu’une existence flottante dans un lointain passé et un avenir incertain, suspendue à la durée de la peine, accrochée aux attentes successives : police, justice, libération. La prison s’infiltre de toute part dans l’identité. Hélène Trigueros nous en rend compte dans son film Les Résidentes. Au centre de détention de Joux-la-Ville, les témoignages des femmes sur des plans rapprochés de leurs mains, leur peau, leur bouche, se conjuguent aux images carcérales de portes, barreaux et barbelés. On ressent alors tout le poids de la détention mais surtout le fait que la prison est bien plus qu'un lieu d’isolement, elle s'incorpore et crée une distance indélébile entre la personne détenue et le dehors.

Le temps contrôlé se vide d’événements, tranché par les seuls repères que sont l’heure du parloir, l’heure de la douche, l’heure de la gamelle, l’heure de la promenade. Le rythme de la détention “ne possède pas de marque ; aujourd’hui est identique à hier et va se répéter demain”.1 Le dedans, c’est aussi le lieu où l’on subit avec une intensité inégalée la “promiscuité spatiale, sonore, et olfactive” 2 : portes et verrous que l’on ouvre et ferme en permanence, cris de jour comme de nuit, coups incessants dans les portes et les canalisations, odeurs de moisissure, d’humidité, de pourriture des déchets coincés dans les barbelés, cohabitation à deux ou trois personnes dans 9 m² sans compter les autres compagnons de cellule que sont souvent les cafards. En centre de détention, les cellules individuelles semblent permettre un aménagement un peu plus appréciable. Celles des résidentes filmées par Hélène Trigueros disent cependant, malgré leur confort apparent, toute la mise en scène permanente de l’incarcération. Une mise en scène qui ne masque même pas la sensation de gouffre, de tombeau, dans lesquels les protagonistes ont le sentiment de devenir invisibles, noyés dans l’oubli.

d’autres images

Loin des images stéréotypées et spectaculaires, l’autre cinéma qui se saisit de la prison, est un art de la tolérance et de l’ouverture. Il décloisonne parce qu’il nous donne à voir des personnes qui nous ressemblent, qui vivent proches de nous, qui en dehors du fait d’avoir un jour commis un acte qui les a conduit derrière les murs, sont aussi nos voisins, nos collègues, nos amis. Sous l'objectif d'Hélène Trigueros, les femmes détenues redeviennent des tantes, des filles, des mères. Mais la réalisatrice ne gomme pas pour autant la réalité carcérale qui les transforme, et les frontières désormais infranchissables avec leurs proches. Ce cinéma en prison nous rappelle, comme le disait Jacques de Baroncelli, qu’il sait “mieux que tous les discours et que tous les livres, en même temps qu’il rapproche les diverses classes sociales lorsqu’il rend sensible, sous les différences superficielles, la pauvre argile commune, créer peu à peu un état d’esprit universel, humain”.3 Ces films nous bousculent, car ils nous redonnent la vue de ce monde qui était devenu invisible. Derrière les hauts murs, les grilles, les barreaux, se jouent des luttes avec la vie. Et le cinéma semble permettre une agitation, un sursaut, un réveil, en tous cas, il en témoigne.

Le film Or, les murs, de Julien Sallé, nous montre le processus de travail d’un groupe de personnes détenues à la prison de Clairvaux avec un compositeur et un groupe de chanteurs lyriques. Ce projet, qui prend naissance à l’intérieur et fait des va-et-vient entre le dedans et le dehors, nous montre bien en quoi la création réinvente des espaces partagés, et permet à ceux du dedans de reprendre possession d’une certaine existence du dehors, dégagée de l’unidimensionnalité du statut de détenu dans lequel on les confine habituellement. Les films produits par l’association Lieux Fictifs, comme Trous de mémoire de Jean-Michel Perez, s’inscrivent dans la même démarche. Si la prison détruit peu à peu toute forme de lien avec l’extérieur et force les mises en scène de soi en permanence, ce cinéma documentaire autorise à être soi, réel, à reprendre possession de son identité, de sa capacité à voir, à dire, à penser. Il permet de proposer un regard depuis un lieu où la vue est obstruée par des barreaux d’acier, réduisant au fil de la peine l’horizon du champ des possibles, amenuisant désirs et anticipations, anesthésiant mémoire et réflexion. Dans Trous de mémoire, les personnes détenues, stagiaires des ateliers de formation et d’expression audiovisuelles installés par Lieux Fictifs à la prison des Baumettes, ont mené un travail cinématographique à partir d’images d’archive. En “mettant de nouveau au travail ces représentations du passé” 4, il est ici question de choisir, réinventer, reconstruire son histoire, son passé, faire que la mémoire se réactive. Se replacer dans l’histoire collective à travers une pratique de cinéma pour mieux se déplacer, se ré-envisager, remettre en mouvement ses mécanismes de pensée.

renversement du regard

Mais toute cette force du cinéma ne réside pas seulement dans le processus de création. Ce sont l’activité interprétative des publics, la réception de ces œuvres au dehors et la “contemplation active” 5 qu’elles exigent, qui contribuent au pouvoir de mettre en mouvement l’inertie carcérale. Grâce à un véritable renversement du regard, ces films éveillent en nous une conscience collective d’appartenir à un même vivre ensemble. Les lents travellings d’ombres et de lumières de Julien Sallé, les images du quotidien dans Une Prison dans la ville dévoilées par Catherine Rechard, le rythme brutal avec lequel Anne Toussaint et Hélène Guillaume sans Sans elle(s) nous arrachent aux images du dehors pour nous faire plonger dans les entrailles de la prison de la Santé, tous ces choix formels ainsi que la parole affranchie des personnes détenues qui se saisissent de cette possibilité d’expression, nous donnent la certitude que le geste cinématographique prend tout son sens ici. Le cinéma agit, cogne, lutte, il ne nous laisse pas confortablement du bon côté. Et c’est en ce sens qu’il prend tout son pouvoir, en déconstruisant la scission, la barrière, la frontière. En montrant sensiblement et intelligiblement la séparation, il réunit, et donne à voir toute la complexité du monde social et de ses parts d’ombre. Comme l’explique Philippe Combessie : “La prison est, plus profondément, insupportable en ce qu’elle cristallise une vision simpliste et dépassée du monde social. Cette vision selon laquelle il y aurait d’un côté, le bien, la majorité silencieuse, les bons bourgeois, les intellectuels révérencieux et les braves ouvriers parfois chômeurs, braves tant qu’ils restent docilement soumis à l’ordre dominant, et, de l’autre côté, une minorité de citoyens du monde plus ou moins désaffiliés des réseaux de sociabilité ordinaire, de marginaux, de mal pensants, qui font autant de boucs émissaires facilement sacrifiables à l’égoïsme collectif, pourrait-on dire, en adaptant quelque peu l’expression de Paul Fauconnet.” 6

Si ce cinéma est souvent non narratif, c’est pour mieux redonner à l’image et au son toute leur densité, leur poésie, appeler à une attention de leur existence pour elle-même et non comme un seul canal de communication, et bien entendu démonter avec plus de force la linéarité du carcéral. A Cherbourg dans Une Prison dans la ville, les voisins de la prison, habitants et passants de la place Divette, et les personnes détenues, tous habitent sur ce même petit territoire ; chacun d’un côté et de l’autre de l’enceinte carcérale se pense, s’imagine, s’invente. Le cinéma devient alors le lieu de rencontre, où enfin tous ces gens se croisent vraiment, appartiennent au même espace-temps ; tout le monde ici raconte la prison, qui ne se regarde jamais comme un “truc ordinaire”. Le cinéma en prison ne doit pas gommer les réalités, les souffrances et les ruptures, mais il ne doit pas non plus agir comme un enfermement de plus. Dans ces films-là, il ne s’agit pas de montrer des personnes détenues sur-jouant le rôle du détenu. Il s’agit avant tout de redonner à ces hommes et ces femmes une place sociale, avec un espace de parole, une image, une humanité. Affronter le réel autrement, dire la frontière pour mieux construire son dépassement. Dire l’inertie pour mieux la mettre en mouvement. Tels sont les enjeux de l’image en prison, un lieu doublement figé, de l’extérieur, par toutes les peurs sociales qui entourent la figure du détenu, et bien sûr de l’intérieur par tous les mécanismes, visibles et invisibles qui immobilisent les trajectoires de vie. Ces films nous font sentir tout le poids de cette fixité et nous mettent en mouvement parce qu’ils nous font vivre l’expérience de l’inertie, celle de la prison mais aussi celle de notre regard, qu’ils nous amènent à sa déconstruction.

Dans Or, les murs, l’une des personnes détenues réfléchit au pardon et tente de le définir ainsi : “Je te réintègre dans le monde, la vie redevient possible avec toi.” Le cinéma derrière les barreaux est peut-être cela, non pas un pardon mais un espace-temps qui, malgré tout l’enchevêtrement de frontières qui peuvent s’exercer entre la prison et la société, permet de réintégrer le monde, envisager une autre vie possible avec l’autre.

Leïla Delannoy, décembre 2011.

1 Paroles d'une personne détenue, extraites du film Or, les murs de Julien Sallé.

2 Antoinette Chauvenet, Corinne Rostaing, Françoise Orlic, La Violence carcérale en question, PUF, col. Le lien social, Paris, 2008.

3 Jacques de Baroncelli, “Le cinéma au service d'une humanité meilleure”, Cahiers du mois-cinéma, Paris, 1925.

4 Jean-Louis Comolli, Cinéma contre spectacle, Verdier, Paris, 2009.

5 Dominique Noguez, Cinéma &, Paris Expérimental, col. Sine qua non, Paris, 2010.

6 Philippe Combessie, “Durkheim, Fauconnet et Foucault. Étayer une perspective abolitionniste à l’heure de la mondialisation des échanges”, article publié dans Les Sphères du pénal avec Michel Foucault. Histoire et sociologie du droit de punir, sous la direction de Marco Cicchini et Michel Porret. Antipodes, Lausanne, 2007.