Sisältöjulkaisija

Le seuil

La phalène est le symbole de l’âme et de sa proximité à Hadès. Animal nocturne, papillon funèbre, elle résiste silencieusement à l’imminence des ténèbres ; étendue au sol, elle lutte contre sa fin. La Stimmung, l’atmosphère suspendue de ce film complexe, se donne à voir déjà dans ce premier plan qui nous projette dans un futur antérieur de ce qui est déjà mais pas encore, d’une vie qui aura été. Ce premier plan semble nous suggérer que la vie n’est pas une force puissante et indomptée, mais plutôt ce mouvement, léger, parfois imperceptible, et pourtant jamais assoupi. Le léger mouvement de la phalène s’harmonise avec le mouvement invisible de la caméra au poing, lequel nous renvoie à une autre vie, la vie de ce regard. Puis, soudain, le noir : la mort est là, au-delà du plan. Mais cette limite, entre la vie et la mort, n’est pas aussi marquée qu’on le croit ; il s’agit d’un seuil ténu et assez flou. Contrairement à ce que l’on dit, la mort n’est pas un passage, l’acte de franchir ce seuil, mais bien plutôt un changement de regard, une manière différente d’assister au spectacle du monde.

C’est après la nouvelle de la maladie de son père, en phase terminale, qu’Andrea Caccia commence à recueillir les fragments de ce qui deviendra La Vita al tempo della morte. Entre 2008 et 2009, le réalisateur italien, qui vit et travaille dans la vallée du Tessin, collectionne des matériaux qui tournent autour de ce seuil mystérieux et invisible ; il s’empare ainsi des détails d’un film qui se construit peu à peu, d’un regard prêté au temps par la figure de la mort.

La question que l’on perçoit dans les interstices entre les images est : comment filmer ce seuil ? Comment regarder la vie du point de vue de l’invisible ? La limite entre vie et mort vient progressivement coïncider avec un autre seuil entre le visible et l’invisible : celui du plan. Explorer cette lisière entre vie et mort revient à interroger le point de vue où le cinéma nous place. Regarder la vie par l’au-delà, regarder la vie depuis l’envers de la caméra. S’installer dans cette position depuis laquelle toute prise sur les choses est suspendue : regarder le monde des vivants, le réel qui s’écoule inconsciemment devant la caméra, la répétition des gestes, la succession cyclique des saisons. Il s’agit de cadences, de rythmes, que le cinéaste rompt, coupe, pour les saisir, qu’il immobilise et mobilise, ou encore interrompt.

trois actes

La division en trois actes est la première matérialisation de l’idée d’un écart ; elle rejoue le scénario d’une séparation entre le regard et le monde, entre la vie et la mort. L’exploration de ce seuil produit des discontinuités, autant stylistiques que techniques (car Caccia passe avec naturel de la couleur au noir et blanc, du numérique à l’analogique, du 720p au 16mm), et le film lui-même prend plusieurs dimensions et se découpe en trois parties indissociables.

Acte premier. Les éléments de la vie. La nature, la terre, l’eau, ce monde dont l’homme s’écarte dans sa vie consciente, mais qui demeure l’horizon de son contact perceptif. C’est de là qu’il faut partir, de ce contact primitif. C’est le premier tableau, que le cinéaste tourne sur les lacs de la Lavagnina dans l’Apennin ligure : ici le temps s’écoule, immobile, revient sur lui-même comme le regard revient à la nature. Doucement, les signes du temps rythment le paysage et son attente, sa répétition éternelle. Des jeunes plongent dans une chaleur irréelle qui semble toucher l’image, puis dans une lumière froide qui fait fondre les couleurs. La matière numérique acquiert une substance nébuleuse et diaphane. Nous regardons la nature comme à travers une glace opaque : un monde primordial apparaît, un monde qui, tel celui peint par Cézanne, précède les catégories, les formes et les constructions culturelles avec lesquelles nous avons appris à le regarder – peut-être le monde de l’enfance et de la jeunesse.

C’est dans ce lieu suggestif que germe pour l’auteur l’idée d’un film qui débuterait là. Un film qui puisse parcourir cette lisière que la mort imminente de son père a ouverte. Mais il faut aussi pouvoir mêler et démêler les pensées et les sentiments que la mort convoque, il faut harmoniser ce que le réalisateur appelle “la tête, le cœur et le ventre” : à savoir, d’un côté, l’abstraction d’un regard réfléchi, puis “les paroles, celles qu’on voudrait prononcer, mais qu’on n’arrive pas à dire”, et enfin, la matrice plus spécifiquement autobiographique de ce récit.

Il y a trop de questions qui demeurent cachées pendant la maladie, des questions que le silence engloutit, car devant la mort les mots semblent impuissants et l’on finit par rester silencieux, par déléguer toute expression aux gestes. Il faut donc se rapprocher de la limite, afin que cet espace indéfini commence à prendre forme et devienne réel, il faut circonscrire cet espace par la parole d’une rencontre : c’est le deuxième acte.

la parole

Caccia décide de recueillir les témoignages de onze personnes qui, hospitalisées dans le centre de soins palliatifs du département d’oncologie de l’hôpital Floriani de Milan et de l’hôpital de Galliate (Novara) ont appris à demeurer sur ce seuil. Elles décèderont avant la sortie du film. Rendus possibles grâce à l’intervention de l’Istituto Nazionale dei Tumori, ces entretiens sont au cœur du film, même s’ils ont été réalisés en dernier : “A la fin, il manquait un chaînon, explique Caccia, des personnes qui parlent avec transparence de la mort qui survient.” Une façon de toucher, sans réserves, un des derniers tabous de notre époque : la souffrance et la fin de la vie, mais surtout, une manière de retrouver sa propre expérience dans les mots d’autrui, de franchir le seuil – ainsi que le deuil – de ce que l’on peut voir seulement de manière oblique, par le biais de la parole. L’interview signifie ici, dit le réalisateur, “le degré zéro du cinéma” : creuser le seuil de cette posture derrière la caméra, de la présence d’un regard – d’un homme – derrière l’objectif.

De quoi s’agit-il de témoigner ? Avant tout d’un rapport différent au temps. Le temps circulaire du premier acte laisse la place à un temps paradoxal qui s’annonce, et ouvre avec décision un espace où ce temps impénétrable peut être dit et aimé. La question que Caccia pose aux personnes interviewées est très simple, très directe : “Comment ta vie a-t-elle changé à partir du moment où tu as su que tu avais une maladie incurable ?” Dans les réponses diverses, des motifs se dessinent : le temps de la nouvelle, le temps de l’après, de la préparation, du religieux, celui de la peur, de l’acceptation, ou encore de la nostalgie. On assiste à une reconfiguration du temps humain qui, de linéaire et chronologique, devient un temps en profondeur, une intensité temporelle. Pas de révélations, ni d’illuminations, mais plutôt des choses simples et prosaïques, simplement vraies. Dans l’impossible bilan de l’existence, le désir profond de la vie revient à sa banalité, à sa simple présence : “Je voudrais rentrer chez moi pour ranger la maison, faire du crochet…” De cette étrange position dans le temps, de ce futur antérieur que la maladie inaugure, on regarde le monde et on suspend toute prise sur lui. L’analogie entre l’espace que le plan cinématographique institue et le seuil invisible que ces personnages habitent se fait de plus en plus prégnante : contempler le monde, le laisser être, attendre, aimer l’instant tout simplement.

autobiographie

On arrive ainsi au troisième acte, le dernier, qui nous offre un fragment autobiographique, à la fois documentaire et fictionnel, celui de la vie qui continue, qui, par des détours inattendus se fait mémoire. Mémoire involontaire et documentaire, mémoire proustienne et aussi markerienne, qui ne retrouve que le temps qu’elle est à même de créer.

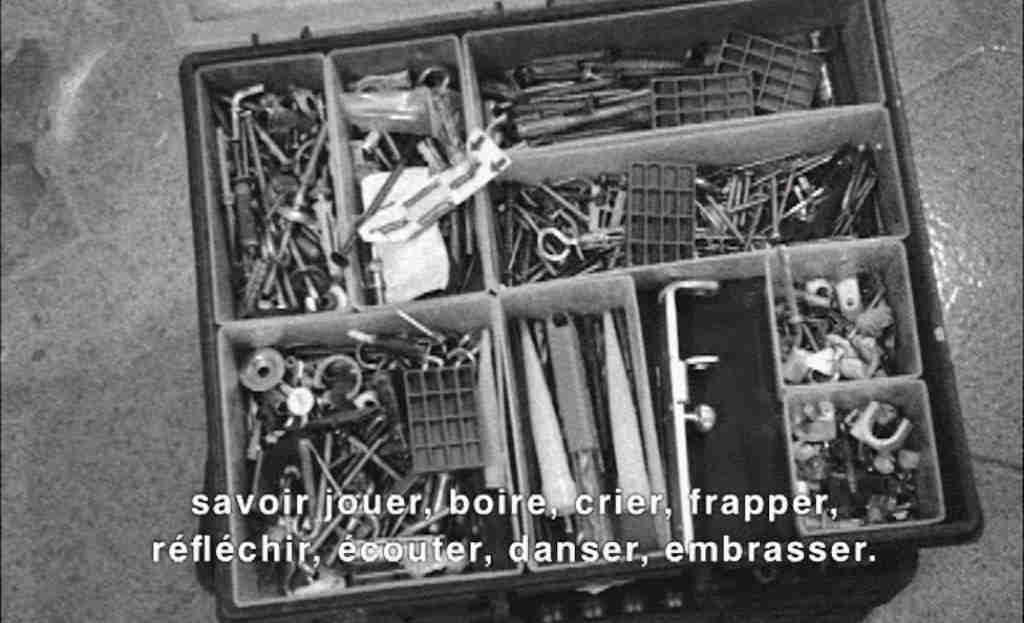

Dans La Vita al tempo della morte, Caccia nous apprend à demeurer sur ce seuil, dans ce seuil, qu’ouvrent à la fois la mort et le cinéma. Le dernier acte nous en donne une mise en scène expérimentale, dans laquelle la porte du garage joue le rôle de corrélatif objectif. L’espace du garage – mi-caverne mi-plateau – devient la véritable scène de ceux qui restent, de ceux qui ont à reconstruire, ou plus simplement, à ranger ce qui reste.

La porte du garage ouvre ainsi l’espace qui était l’abri du père. “Il est noir. Les choses ont envahi l’espace et sont devenues mur, intervalle entre le présent et le passé. D’où viennent-elles ? Qui les a mises ici ? Le désordre a pris la forme de l’existence, celle du garage.”

On voit comment l’existence se matérialise par l’accumulation de traces, celles des pinceaux et des taches de vernis, des innombrables outils qu’il faut séparer, trier, toucher du regard et des mains. Ceux qui ont vécu une expérience semblable finissent peu à peu par remplacer ces objets par d’autres, comme dans une communion de matérialités correspondantes. Le rangement de cet espace devient un jeu. Le réalisateur, son frère puis sa mère et son propre fils, retrouvent les signes d’une vie parmi les objets empilés et accumulés au fil des ans. Les objets exhalent leurs histoires et leurs symboles, les traces de quelqu’un qui, par l’expérience de son travail, s’est fait connaître, a aimé et transmis. La parole devient alors autobiographique. Caccia entrelace des fragments de mémoire et de fiction, jusqu’à ce que le rangement des objets se transforme en une danse onirique sur le Magical Mystery Tour des Beatles qui se change en un carillon. Ce mélange entre outils et hommes, cet enchevêtrement entre matière et esprit devient poésie, théâtre, libre jeu, fiction, et libère le cinéma de Caccia : un cinéma du réel qui est toujours la mise en scène d’un seuil mystérieux et invisible, un cinéma qui revient toujours à inventer un espace virtuel pour que quelque chose – la vie – arrive.

Anna Caterina Dalmasso (mars 2014)