Asset Publisher

Le fantôme de Bataville

Ce qui frappe dans Bienvenue à Bataville, c’est un travail très élaboré de déréalisation du matériau documentaire. Pourquoi ce parti pris ?

J’ai voulu décrire un monde que je considère comme très artificiel, un monde de l’utopie, de l’autarcie. C’est ce monde que concevait Tomas Bata : un huis-clos où la vie sociale serait protégée de toutes les contaminations possibles, un univers sans contradictions. Il pensait que les gens pouvaient vivre ensemble en parfaite harmonie, dans une bulle idéale où il n’y aurait plus de dangers intérieurs ni extérieurs. J’ai cherché une mise en scène qui rende compte de cette artificialité. Les personnages ne sont pas déréalisés – ce sont des personnes qui existent vraiment et qui ont travaillé à Bataville – mais l’univers où ils vivent est volontairement décrit comme factice, faux.

Ceux qui vivaient là ne voyaient pas cet univers comme faux.

Par définition, quand on vit dans un monde autarcique, on n’en sort pas. On n’a donc pas de point de vue extérieur qui permette de voir à quel point ce monde est une bulle. Les Batavillois avaient peut-être conscience d’un monde clos, mais ils ne mesuraient certainement pas que leur existence quotidienne ne ressemblait à rien d’autre alentour. C’est comme s’ils avaient vécu sur une autre planète durant plusieurs décennies, entre les années 1930 et les années 1970. Par exemple, ils n’ont pas été affectés par les événements politico-sociaux de 36 ou de 68, ni par aucune contradiction du monde du travail. Le système faisait tout pour exclure de telles contradictions, par la persuasion et aussi par la force : les syndicats étaient empêchés de s’installer et les grèves impossibles. D’ailleurs, les salariés ont fini par intérioriser ce sentiment et ils ont souvent agi de concert avec la direction de l’entreprise pour que les contradictions n’arrivent pas jusqu’à eux. Ainsi, en 1968, quand des syndicalistes de la région se sont présentés à l’usine pour inciter à la grève, le personnel les a chassés à coups de lances à incendie ! Bataville, c’était un monde trop parfait pour être vrai. D’où ce sentiment d’artificialité que j’ai essayé de rendre dans la mise en scène.

En termes de prises de vues, de lumières ?

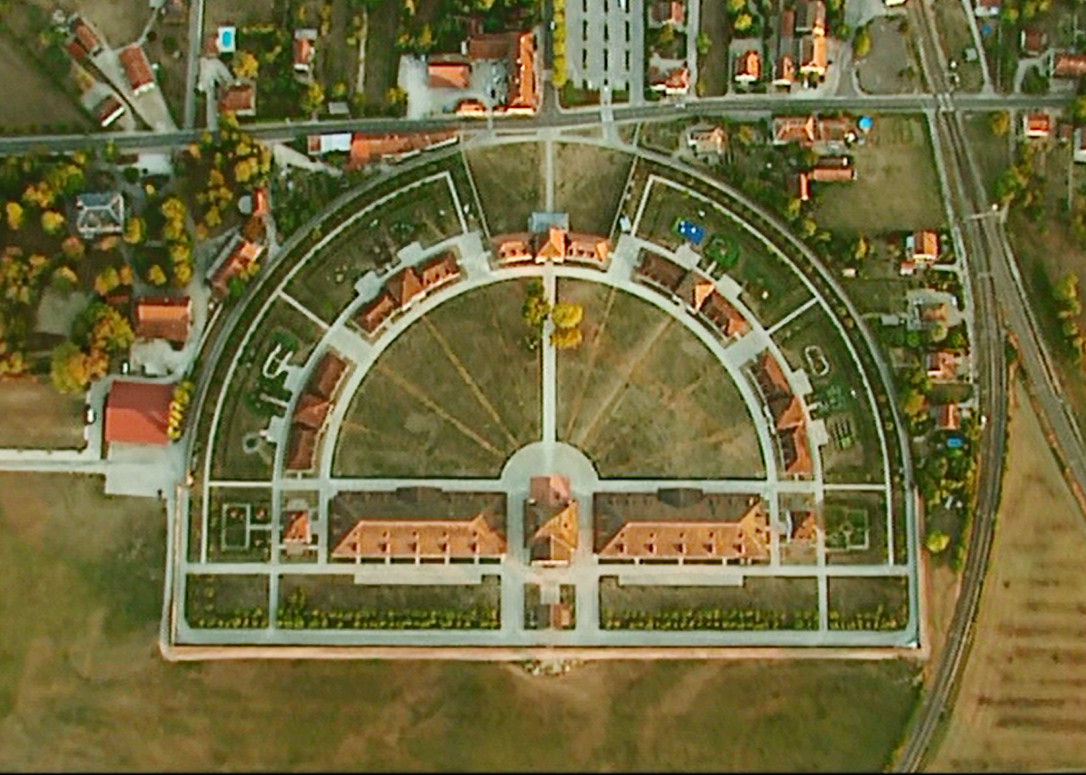

Le site de Bataville – l’usine et la cité alentour – existe encore aujourd’hui, mais j’ai tourné comme s’il avait été inventé, comme si c’était un décor de studio de cinéma. Pour autant, ce n’est pas un film de reconstitution et les Batavillois ne sont pas traités comme des comédiens. Je ne leur ai pas imposé de texte, je n’ai pas soufflé leurs réponses. Mais, dans la manière de filmer, j’ai essayé de donner une impression de faux – à l’aide d’un ensemble de paramètres techniques. Par exemple, les couleurs ont été travaillées dans un registre un peu cru, un peu saturé. Les briques des bâtiments sont tellement rouges qu’elles paraissent peintes d’hier. Les verts sont si verts que les pelouses semblent sorties d’un catalogue publicitaire. Tout est un peu luisant, bien astiqué, trop propre. Ainsi la cité et l’usine sonnent faux, et même la nature est coupée de la vie, comme reconstituée sous une bulle. Avec le chef opérateur, Jacques Besse, nous nous sommes inspirés de la peinture hyperréaliste américaine. Ces peintres, par exemple Richard Estes, travaillaient à partir de photographies et recherchaient un rendu parfaitement lisse. Nous avons voulu, comme eux, montrer un monde sans profondeur : un monde de la surface, de l’apparence, à la mesure du caractère factice de Bataville. C’est aussi pourquoi nous avons choisi de tourner en numérique plutôt qu’en argentique. Nous avions le choix. Mais le numérique permettait un rendu plus froid, presque glacé, quasi clinique. Ce choix est pour moi assez paradoxal : pour la télévision (Arte), j’ai fait plusieurs longs métrages que j’ai tournés sur support argentique (super 16) parce que je cherchais un rendu romanesque ; avec Bienvenue à Bataville, destiné aux salles, j’ai pris le parti inverse et j’ai tourné en numérique. En fait, dans mon esprit, les choix technique et artistique font corps. C’est une même histoire.

Ce qui contribue à l’étrangeté c’est aussi le découpage.

Tomas Bata, le fondateur de cette utopie, nous parle depuis l’au-delà. Il nous présente son petit monde, il fait le deus ex machina en reconstituant devant nous l’œuvre dont il est si fier. Mais il n’éprouve pas le besoin d’une narration trop réaliste. Il présente Bataville dans l’ordre un peu ludique de ses idées. Ou, si l’on veut, comme un bateleur dans un cirque, introduisant des numéros successifs dont l’ensemble fera fantaisie. Beaucoup d’éléments du film sont travaillés dans cette esthétique du cirque. Par exemple, il y a une fanfare (des musiciens issus de l’ancienne Harmonie de Bataville) qui tient dans le film le rôle d’un orchestre de cirque : elle scande le passage d’un numéro à l’autre et dynamise les transitions ; il y a des personnages emblématiques, figures obligées du système (La Piqueuse, Le Footballeur), qui sont présentés les uns après les autres dans une galerie de portraits tenue de main de maître par Bata. Le film ne propose pas une narration traditionnelle, comme on l’attend parfois dans le documentaire, avec une chronologie ou un suivi logique qui nous mènerait de A à Z. Ici, le dispositif est plutôt circulaire, redondant, à la manière d’une bulle tautologique. À vrai dire, nous sommes en présence d’une narration quasi autiste. Le film obéit à une voix off directive, à un discours monomaniaque, et son déroulement suit les méandres de la pensée du créateur/scénariste Bata. On ne s’étonnera donc pas que cette narration soit régulièrement dévoyée, obstruée – en somme, manipulée - par Tomas Bata qui se permet toutes les ellipses et zigzags possibles. Mais le discours du maître n’a pas à se justifier.

La lumière, le cadre et le son ont aussi été travaillés dans cet esprit.

Le film procède beaucoup par pointage : le démiurge Bata déploie devant nous le catalogue de sa création et choisit de nous montrer ce qu’il veut, comme il veut. On pourrait dire comme il l’entend, car on retrouve ici une manière de faire qui avait été brillamment élaborée par Tati au niveau du son. Cela consiste par exemple en ceci : dans une scène sonore (paroles, bruits, etc.), on ne cherche pas à transcrire exhaustivement la réalité, mais juste à en extraire et pointer des sons privilégiés, ceux qu’on veut signaler au détriment des autres. Dans Bataville, il y a ainsi une scène avec un couple qui parle à haute voix et s’embrasse : on n’entend pas ce qui se dit, mais seulement le bruit doux du baiser. Ce traitement sonore vise à signifier un bonheur un peu outré, artificiel – en illustration du précepte de Bata : “Un mari agréable, une épouse discrète.” On trouve souvent ce procédé indiciel chez Tati, dans une mise en son qui est une manière de déréaliser les scènes en leur faisant dire seulement ce qu’on a envie de dire. C’est autoritaire et en même temps très ludique. Cela fonctionne comme un clin d’œil adressé au spectateur.

Dans les interviews, les ouvrières évoquent la dureté des conditions de travail, mais elles expriment surtout leur adhésion à l’entreprise Bata.

C’est un film sur ce que La Boétie appelle la servitude volontaire. Elle comporte nécessairement deux termes, la servitude et le volontariat, une acceptation de son plein gré de conditions qui peuvent être très difficiles. On pourrait aussi appeler cela aliénation, mais l’aliénation suppose une part d’inconscient. La question peut se poser : cette servitude volontaire est-elle totalement consciente ? J’hésite car les gens sont assez conscients que les conditions de bonheur auxquelles ils adhéraient se payaient très cher. Jusqu’à quel point fermaient-ils les yeux sur cette contradiction ? Ça dépend des individus. Il y a par exemple cette ouvrière qui, dans l’interview, dit à la fois “c’était formidable” et “durant les six premiers mois, j’ai tout le temps pleuré”. On retrouve souvent cela dans le film, les gens énoncent des choses antinomiques, leur discours semble contradictoire. Comme cette femme qui raconte : “C’était sensationnel d’habiter à Bataville, ces petites maisons très proches où régnait entre voisins une convivialité exceptionnelle” ; puis, au détour d’une phrase, elle révèle que pour avoir la maison, il fallait la signature du contremaître, elle était soumise au bon vouloir de l’employeur.

Ce qui brouille les repères documentaires, c’est aussi que le film donne très peu de repères chronologiques.

Il s’agit d’une utopie, au sens de Thomas More, c’est-à-dire une île, un lieu de nulle part, qui est aussi le lieu du bonheur. Ce n’est donc pas la chronique d’une cité avec un début et une fin qui ressembleraient aux histoires humaines normales. Si c’est le meilleur des mondes, inutile de le situer ni de le dater. Je n’ai pas fait un documentaire didactique, la chronique d’une cité mosellane. Pour autant, il y a tout de même une histoire. Bataville a été construite en 1932 et l’usine a fermé en 2001. Entre ces deux dates, trois générations d’ouvriers se sont succédé. L’âge d’or, c’est la deuxième génération qui correspond aux Trente Glorieuses, les années 1950-60. C’est à ces décennies que le film s’intéresse, et ce choix est signalé par des petits indices : on voit passer une 2CV, une DS, on écoute une femme vêtue d’un chemisier Vichy, etc. Mais je ne voulais pas pour autant faire une reconstitution. J’ai pris ces années-là parce que ce sont celles où le système était à son apogée.

Une époque de prospérité où le patronat pouvait tenir ses promesses ?

La proposition de Bata était simple, claire : en échange d’une grande exploitation de votre force de travail, je vais vous offrir des conditions de bonheur optimal. Et c’est ce qui se passait. Certes, pour la première génération, celles des pionniers des années 1930, avec les conditions très dures de l’avant-guerre, ce n’était pas encore le cas. Ni à l’autre bout, dans les années 1970-80, quand l’entreprise se délitait et que les promesses de bonheur devenaient inaudibles. Mais entre les deux, à la grande époque des décennies 1950-60, il y a eu jusqu’à 3 000 ouvriers et le système fonctionnait au mieux, tant à l’usine que dans la cité. L’idéologie Bata était alors très performante. Le drame, dans cette affaire, c’est que l’entreprise Bata s’était toujours présentée comme un projet messianique qui ne visait pas simplement à produire des chaussures, mais qui voulait chausser l’humanité (mot d’ordre officiel) dans des conditions de bonheur absolu et au sein d’une collectivité de travail très soudée. Et finalement l’usine a fermé comme n’importe quelle autre.

On peut reprocher au film d’enfermer les interviewés dans un corset et de les instrumentaliser.

Mon parti pris n’est pas sans risque. J’ai choisi de fabriquer un film symétrique de ce qu’il dénonce. Je présente un système autarcique géré par un autocrate et, plutôt que de faire un film de dénonciation extérieure, j’ai pensé que le meilleur moyen était que le système se dénonce lui-même. Donc, j’ai confié les rênes à son fondateur et maître Tomas Bata. Le spectateur découvre ainsi que, dans l’énoncé même du bonheur, il y a tous les germes de sa destruction. Depuis l’au-delà, Tomas Bata nous parle et nous vante son petit monde et, naturellement, il enferme les gens dans sa bulle. Sinon totalitaire – il n’y a eu ni camp ni mort d’homme – du moins totalisante, en ce sens que rien d’oppositionnel n’était supporté. À partir du moment où je confie les rênes du film à Tomas Bata, il va en faire un usage bataïque : un peu dictatorial. N’oublions pas qu’il est patron de droit divin. Ainsi, de même que les opposants étaient exclus du système, les opposants dans le film – ceux qui viennent exprimer leurs critiques lorsqu’ils sont interviewés – sont exclus du montage. Leur parole est rapidement coupée, ou brouillée par des artifices sonores. Mais on entend toujours le début de leur réponse. L’expulsion de la parole déviante est explicite. Ils sont là et la censure est exhibée. Dès qu’arrivent les mots profit ou paternalisme, immédiatement les gens sont éjectés. En fait, je mets en scène la manière dont le système évince ses opposants. Il aurait été très facile de crier haro sur le patron paternaliste. Je trouve plus intéressant de le laisser formuler lui-même ses propres contradictions. J’ai essayé de montrer un système qui énonce sa faillite tout en croyant vanter sa réussite. Avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parfois ! Ainsi, dans les propos du chef du personnel : il a l’air très convaincu, il est même parfois convaincant tant ses mimiques appuient ses dires, et le voilà soudain jovial pour nous souffler, comme une confidence faite à un ami : “Le personnel, ce qu’il veut, c’est être dirigé.” Quand cette phrase est dite, tout est dit. Inutile d’ajouter un commentaire moralisateur invoquant la honte ou la révolte.

Comment se situe Bienvenue à Bataville dans votre filmographie où apparaît souvent la Moselle et le monde industriel ?

J’ai tourné trois films dans ce même périmètre lorrain : La Quatrième Génération, Trois Soldats allemands et Bienvenue à Bataville. C’est un lieu où j’ai passé mon enfance, avec lequel j’ai des liens affectifs. Dans le travail d’un cinéaste, il y a beaucoup de choses qui sont de l’ordre du désir, de l’intuition, des sensations d’enfance, visuelles ou olfactives. Un film, ce n’est pas l’illustration d’une thèse ! Dans La Quatrième Génération, je m’étais intéressé à l’histoire de ma famille, avec son versant économique qui était l’entreprise de mes aïeux. En trois générations – comme à Bataville mais à bien moindre échelle – ils avaient monté une affaire, l’avaient développée, et finalement liquidée. J’avais envie de traiter d’une histoire économique dans cette partie de la Lorraine, mais je pensais que la scierie familiale était un cadre un peu étroit. Aussi, j’ai été content de découvrir l’existence de Bataville qui se trouve juste à côté. Outre mon attachement affectif à la région, outre mon désir de travailler à travers plusieurs générations sur un monde industriel, il y a une troisième raison qui se retrouve dans tous les films que j’ai faits depuis une dizaine d’années, ceux que j’ai cités et plus encore L’Affaire Valérie : je m’intéresse aux représentations du passé, à la manière dont il vient jusqu’à nous, à travers les traces, les souvenirs, les paroles. À l’opposé d’un cinéma de reconstitution, j’essaie de voir comment le passé affleure jusqu’à nous.

Plus du côté de la mémoire que de l’histoire ?

Oui. Et même de la mémoire absente. Généralement, je suis d’autant plus intéressé par le passé qu’il en reste peu de traces - comme dans L’Affaire Valérie ou Trois Soldats allemands où j’ai refabriqué du passé quasiment à partir de rien : des décors vides, des énigmes irrésolues, des visages manquants, des photos disparues. Avec Bataville, j’aurais pu adopter une esthétique de la disparition – filmer les bâtiments vides de l’usine, me mettre en quête des disparus, etc. – mais c’est un cinéma qu’on a déjà beaucoup vu dans le genre documentaire social des dernières décennies. Alors j’ai plutôt tenté d’imaginer comment c’était quand cela fonctionnait bien. Dans mes précédents films, j’avais travaillé sur le vide et l’absence de traces matérielles du passé ; dans Bienvenue à Bataville j’ai plutôt travaillé sur le plein. Cela peut surprendre, mais c’est pourtant le même projet : un travail sur le lien entre passé et présent.

Je ne suis pas dans le cinéma direct, ni dans le cinéma vérité. J’aime en regarder mais, en tant que cinéaste, je ne suis pas dans un cinéma du présent. Je ne suis même pas sûr d’être dans un cinéma du réel. Je filme plutôt sous le réel. Certes, c’est bien du cinéma documentaire, en ce sens que je filme ce qui est. Mais ce n’est pas la vision immédiate qui m’intéresse. J’essaie de voir ce qu’il y a dessous, comment le passé est venu jusqu’à nous, comment les traces des générations antérieures se manifestent devant nous. C’est un cinéma documentaire de la trace, ou de l’absence, un cinéma un peu fantomatique. Ni tout à fait l’Histoire, ni tout à fait la mémoire, plutôt entre les deux – un jeu entre l’absence et la présence. C’est exactement ce que j’ai voulu faire avec Bienvenue à Bataville. J’ai essayé de faire revenir le fantôme de ce que fut Bataville, et c’est ce que je recherche au fond dans chaque film.

Propos recueillis par Éva Ségal, décembre 2008.